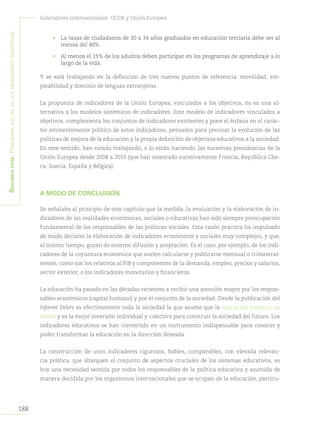

Este capítulo analiza la evolución de los sistemas de indicadores educativos desde una perspectiva histórica y conceptual. Señala que la preocupación por mejorar la calidad educativa llevó a la creación de sistemas nacionales de evaluación en los años 90. Examina luego los conceptos de indicador y sistema de indicadores, y analiza los sistemas nacionales e internacionales. Finalmente, hace un llamado a tener cuidado con los usos y abusos de los indicadores educativos.

![44

Los indicadores educativos y su construcción: qué esperar y qué cuidar

Primeraparte:Consideracionesgenerales,teóricasymetodológicas

las conductas de personas o instituciones. En servicios educativos y de salud, las eva-

luaciones de alto impacto pueden afectar esa conducta negativamente.

• El monitoreo tiene el riesgo de prestar excesiva atención a lo más fácil de medir,y puede

entrar en conflicto con los valores de los profesionales implicados. Deberá haber cui-

dado para no minar los valores profesionales y no desmoralizar u hostigar al personal

del que depende la prestación de los servicios.

• Los parlamentos y el público necesitan tener confianza en que los indicadores están

libres de interferencias políticas, lo que implica autonomía de los encargados de ma-

nejarlos y será benéfico para el gobierno, las instituciones y la vida política.

• Un sistema de monitoreo carece de integridad estadística si no identifica y elimina

distorsiones de los indicadores; si no tiene precisión para mostrar si se alcanzan las

metas; si éstas se fijan irracionalmente; si el diseño es demasiado costoso; o si el aná-

lisis de la información es superficial o no objetivo.

• Elriesgoderepercusionessobrelareputacióndeinstitucionesopersonasporladifusión

de información inexacta, hace necesario tener en cuenta el derechos de los interesados

a verificar datos; a conocer planes de análisis; a que se presenten bien los márgenes de

incertidumbre, se respete el carácter multidimensional, y se tenga en cuenta la rela-

ción costo-beneficio del desempeño; y a que se eviten daños irreparables, por ejemplo

revisando los resultados antes de que se difundan.

CONCLUSIÓN

Los sistemas que recomiendan pocos indicadores para monitorear metas son atractivos por

su carácter estratégico; hay opiniones de que, en general, conviene que el número de indica-

dores sea reducido, ya que un número grande haría más difícil tomar de decisiones. En direc-

ción opuesta el Special Study Panel on Education Indicators señala:

[…] la búsqueda de un número limitado de indicadores clave es equivocada. Un número

limitado no corresponde a la complejidad de la empresa educativa, y no sólo reflejaría

cierta agenda educativa, sino que la definiría. Si se establece que las matemáticas y la

geografía son suficientemente importantes para merecer un indicador, pero eso no ocurre

con música o lengua extranjera, los educadores tomarán eso como una señal a seguir… La

fortaleza de los indicadores consiste en que focalizan la atención en temas críticos… pue-

den ser palancas para el cambio, herramientas para la reforma, porque son instrumentos

excelentes para la comunicación. Pero esa misma cualidad es una debilidad potencial: si

un conjunto limitado de indicadores focaliza la atención en temas equivocados pueden

crearse más problemas educativos de los que se resuelven. (1991: 7)

Los enfoques para construir sistemas de indicadores no son excluyentes. Un conjunto estra-

tégico reducido, en el marco de ciertas políticas, es necesario para valorar su éxito o fracaso.

Pero cualquier grupo de metas asociadas con políticas dejará fuera otros aspectos; por ello un

conjunto más amplio de indicadores es importante, para no perder de vista otros aspectos,

que tal vez alcanzarán en otro momento rango de estratégicos.](https://image.slidesharecdn.com/eval2-150307223313-conversion-gate01/85/Eval2-44-320.jpg)

![45

Felipe Martínez Rizo

Primeraparte:Consideracionesgenerales,teóricasymetodológicas

Llamar la atención sobre las fallas de muchas estadísticas e indicadores no quiere decir que

esas limitaciones sean insuperables. Es posible tener datos mucho mejores. Para ello es indis-

pensable tener conciencia de las limitaciones iniciales, mantener una actitud permanente de

vigilancia y establecer mecanismos de corrección que permitan versiones cada vez mejores.

Como decían dos autores hace ya medio siglo:

[…] se presta considerable atención a la imprecisión de muchos datos estadísticos, a las

distorsiones incorporadas en algunos casos, a los frecuentes errores de interpretación y

a la creciente posibilidad de manipular los datos… para tener buena información se ne-

cesitan mejoras tanto en la cantidad como en la calidad de las estadísticas… en vez de

no hacer nada, es preferible comenzar con datos malos, advertir sobre sus limitaciones y

buscar una mejora gradual gracias a su uso. (Gross, 1966: xvi)

Propongo que se establezca una Comisión de Estadísticas, que tenga la responsabilidad

de auditar las series de datos, con capacidad para certificar los productos estadísticos… al

auditar series de datos importantes, la Comisión debería hacer muestreos para verificar la

precisión de las bases de datos y de los cálculos, y debería examinar cuidadosamente los

procedimientos establecidos para ver si se respetan. (Wickens, 1953)

Dos citas más para terminar. Una invita a no temer demasiado el uso de indicadores imper-

fectos, ya que incluso de ellos se pueden derivar consecuencias benéficas; la otra subraya la

necesidad de prudencia en el uso de indicadores. Creo, en efecto, que la postura adecuada

debe combinar razonablemente audacia y prudencia.

La primera cita es la de nuestro conocido analista del aseo del calzado de los militares:

Las organizaciones que producen bienes públicos, por su especial dificultad para tener in-

formación, tienen una tendencia especial a contraer artritis institucional... Los resultados

de pruebas de rendimiento, como indicadores, se parecen a la cortisona para los artríticos:

no puede curar la enfermedad e, inclusive, tiene efectos secundarios negativos; pese a ello,

en cierta medida, puede permitir usar un poco mejor nuestra musculatura educativa y,

por lo menos, hacer posible un poco de movimiento. (Olson, 1975: 52-53)

Creo que no hay que temer muchos efectos secundarios de un sistema parsimonioso de in-

dicadores, y sí se podrán derivar de él beneficios importantes para favorecer una toma de

decisiones más consistente que la que puede haber cuando los datos básicos de un sistema

educativo son dudosos, y los actores sólo pueden basarse en sus respectivos prejuicios e ideo-

logías. Una dosis moderada de cortisona podrá ser muy benéfica, sobre todo si además de

tomarla el paciente cuida su alimentación, hace ejercicio y cuida de otra manera su salud.

La segunda cita es un llamado a la prudencia respecto al mal uso que se puede hacer de me-

dios que tienen un importante potencialmente benéfico, pero también dañino. De los buenos

usos no hay nada qué temer. La cita se refiere a un texto de la Comisión de Rectores y Directores

(Committee of Vice-Chancellors and Principals, 1987) de las universidades del Reino Unido, que pre-](https://image.slidesharecdn.com/eval2-150307223313-conversion-gate01/85/Eval2-45-320.jpg)