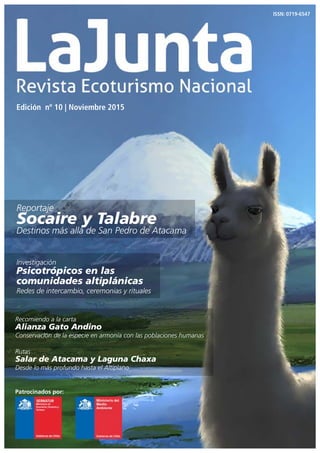

10ma Edición de Revista LaJunta, Ecoturismo Nacional - noviembre 2015

- 1. 1 Patrocinados por: Edición nº 10 | Noviembre 2015 ISSN: 0719-6547 Reportaje Socaire y Talabre Investigación Psicotrópicos en las comunidades altiplánicas Redes de intercambio, ceremonias y rituales Recomiendo a la carta Alianza Gato Andino Conservación de la especie en armonía con las poblaciones humanas Rutas Salar de Atacama y Laguna Chaxa Desde lo más profundo hasta el Altiplano Destinos más allá de San Pedro de Atacama

- 2. 2 3

- 3. 4 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES · El último árbol de las alturas, un antiguo integrante del paisaje altiplánico · Psicotrópicos en las comunidades altiplánicas, redes de intercambio, ceremonias y rituales 42 62 · La guía del ecoturismo · Alianza gato andino (AGA), conservación de la especie en armonía con las poblaciones humanas 14 24 EDITORIAL · Directorio Lajunta · Carta del Director - Declaración Revista LaJunta 8 10 12 REPORTAJES Y ENTREVISTAS · Socaire y Talabre, destinos más allá de San Pedro de Atacama 50 PORTAFOLIO · Phoenicoparrus jamesi · Egretta thula · Parque Nacional Pali Aike · Campephilus magellanicus 20 48 60 66 RECOMIENDO A LA CARTA · Equipamiento: Cargador solar portátil · Ruta: Salar de Atacama y Laguna Chaxa 17 34 TIPS LAJUNTA

- 4. 6 7 “Deseamos ver una población turística más informada, responsable y sensible con respecto a los sitios de interés natural y cultural de nuestro país, junto a destinos turísticos más sustentables, reconocibles, atractivos y al alcance de todos los Chilenos” #TuEligesDonde

- 5. Director y Fundador José Cristobal Palma Garrido director@revistalajunta.com Fotografía Francisco Faez franciscofaez@revistalajunta.com DIRECTORIO LAJUNTA Diseño y Diagramación Vladimir Vicencio Bravo vladimirvb@revistalajunta.com “Fomentar el Ecoturismo y toda su actividad turística y cultural relacionada a nivel nacional, informar al turista con respecto al Ecoturismo en un solo lugar e incrementar los ingresos y el desarrollo en la industria del turismo de todo nuestro país” Uniendo el Ecoturismo de Chile 8 Contacto www.revistalajunta.com contacto@revistalajunta.com Oficina (+562) 2285 3398 Móvil (+569) 9540 6581 Colaboradores Osmar Valdebenito Dimitri D. Peter Haden Museo Chileno Arte Precolombino Museo Arqueológico Padre Le Page Diego Alvarez Lautaro Ignacio Olmedo Ana Raquél Leando Neumann Marcos Escalier Francesco Paroni Eco - Reportero Isidora Fernández Diego Salazar Exequiel Barrera Cristóbal Contreras Cristóbal Garrido Ilustración Portada Diego Sanhueza Community Manager redes@revistalajunta.com Publicidad publicidad@revistalajunta.com Ilustrador Diego Sanhueza diego@revistalajunta.com EDITORIAL 9 Fotografía: Jimmy Baikovicius | Lama Glama

- 6. 11 En esta “Decima”, (y porque no queremos que olviden que NUNCA olvida- mos a nuestro querido norte de Chile) hablaremos sobre la Zona Altiplánica del país. Su cultura, sus pueblos conocidos y otros que no tanto, la importancia de las especies en peligro como el Gato Andino, y la labor de quienes protegen de él; por supuesto que nuestros portafolios de esta edición te deslumbrarán y las investigaciones sobre el comportamiento y el comercio ancestral son contenidos que darán que hablar. Te invito a maravillarte con el contenido sobre el Altiplano Chileno de esta edición. Somos Revista LaJunta, estamos en la Décima… y vamos por más. EDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR ¡Amados lectores! Es esta nuestra 10ma edición, un ciclo completado, un nuevo comienzo, donde incluimos secciones que te integran más como lector, como amante del turis- mo sustentable, amante de la naturaleza y de su frágil ecosistema que la rodea, secciones útiles y de interés ecoturista. En Revista LaJunta, Ecoturismo Nacional, queremos destacar el importante crecimiento que he- mos obtenido gracias a ustedes, fieles seguidores de este trabajo que realizamos con pasión y dedicación mes tras mes, para que ustedes y el mundo, se ente- ren de todo el acontecer nacional, de la conservación y sustentabilidad turística de nuestro país. Aunque no queramos amarrarnos con promesas que no podamos cumplir, sin duda podemos decir que el año 2016 que se aproxima inspira a cambios radicales en cuanto al formato de entrega de nuestra revista. Solo esperamos mantener y aumentar la cantidad de “ecoturistas de corazón” (desde hoy, forma en que llamaremos a nuestros lectores) suscritos en la entrega de nuestras publicaciones mensuales. 10 Cristóbal Garrido Director Revista LaJunta Ilustración: Diego Sanhueza

- 7. DECLARACIÓN DE REVISTA LAJUNTA, ECOTURISMO NACIONAL CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS GLOBALES DE TURISMO SOSTENIBLE Y ECOMARKETING Revista LaJunta, Ecoturismo Nacional lleva a cabo una gestión sostenible eficaz. Tiene en cuenta las cuestiones ambientales, socioculturales, de calidad, salud y seguridad, a la vez que cumple con las normativas y reglamentos internacionales y locales pertinentes. El personal de LaJunta está informado, periódicamente, de su papel en la gestión y realización de actividades de carácter ambiental y sociocultural, teniendo en cuenta las pautas de conducta dentro de cada espacio en el que desarrolla su actividad (en la realización de entrevistas y reportajes, fotografías en lugares de interés natural, interacción con comunidades indígenas…). Otorga importancia al cuidado y protección de los entornos naturales, así como al conocimiento y respeto por las culturas locales y el patrimonio (los miembros de LaJunta conocen los comportamientos apropiados en las visitas a zonas naturales, culturas vivas y sitios del patrimonio cultural). Respecto a la maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y la minimización de los impactos negativos, LaJunta apoya iniciativas para el desarrollo social de la comunidad a través de la difusión de comunidades locales e indígenas que necesitan ser escuchadas. La empresa utiliza un código de conducta para actividades en dichas comunidades, de la misma forma que lo utiliza dentro de la propia organización, con el fin de apostar por la igualdad en cuanto género y raza. Todo ello dentro del marco jurídico internacional y nacional de protección de los empleados. Revista LaJunta, Ecoturismo Nacional apoya la maximización de los beneficios para el patrimonio cultural a través del código de comportamiento fijado para EDITORIAL 12 las visitas a los lugares de interés cultural y/o patrimonial a fin de generar el menor impacto negativo posible e impulsa el turismo sostenible a través de espacios en la revista destinados a dar a conocer sitios que llevan a cabo el ecoturismo, integrando los aspectos económicos, medioambientales y socioculturales. LaJunta pretende la conservación de los recursos, para ello apuesta por productos respetuosos con el medio ambiente, en lo que respecta a la producción de material corporativo , lo evitamos, en caso contrario apostamos por papel certificado y/o ecológico. De igual manera, la empresa adopta prácticas de reducción de contaminación de residuos plásticos a través de la realización y recolección de ecoladrillos, con el fin de emplear los plásticos desechables generados en el trabajo y en el hogar, para construcciones sostenibles, además de realización de compostaje y creación de tierra abonada con excremento de lombrices californianas. Con esto y sumado a las actividades de Educación Ambiental, proyecto en vías de consolidación organizacional, queremos aportar una grano de arena a esta gran tarea mundial; mejorar cada día en cuanto a la conservación y cuidado ambiental y protección de los recursos que permiten el desarrollo de un turismo sustentable de nuestro país.

- 8. 14 RECOMIENDO A LA CARTA LA GUÍA DEL ECOTURISMO La guía del Ecoturismo, o cómo conservar la naturale- za a través del turismo de Mónica Pérez de las Heras. ¿Puede el ecoturismo ser una herramienta de conser- vación de la naturaleza? Responder a esta pregunta es lo que pretende la periodista ambiental, Mónica Pérez de las Heras con la segunda edición, actualizada y revisada, de su libro La guía del Ecoturismo, o cómo conservar la naturaleza a través del turismo. 15 Fotografía: Lautaro | Cierra Nevada, Parque Nacional Conguillio

- 9. 17 TIPS LAJUNTA TIPS EQUIPAMIENTO En esta ocasión nos dirigiremos al norte de chile, al altiplano, donde te daremos un pequeño tips sobre que llevar para optimizar la energía de tus artículos electrónicos que cargas en cada viaje. Una buena forma de hacer turismo responsable es saber como rela- cionarnos con el medioambiente y como sacarle provecho de la manera mas limpia, es por eso que en esta ocasión te presentaremos el Cargador solar portátil. Muchas veces pensamos que hacer cuando la batería de nuestra cámara fotográfica, nuestro reproductor de música o hasta nuestro celular, elementos indispensables en una salida, se nos aca- ba. Lo primero que se nos viene a la cabeza es… “¡Ah! Lo cargare en el próximo lugar que haya electricidad”… pero para que esperar, para que utilizar electricidad y hacer un gasto energético en la zona que uno visita, también en muchas ocasiones nos encontramos inmersos en lugares remotos donde la energía eléctrica no existe. Es por esto que en esta edición te hablaremos del Cargador solar portátil y cuales son sus ventajas. Así que el uso del Cargador Solar Portátil es realmente beneficioso. Aparte de la comodidad y la energía extra que te proporciona, es un articulo muy positivo para tu bolsillo y para el medio ambiente. 17 Una de ellas es que este absorbe la energía del sol y la almacena en una batería, por eso incluso de noche todavía se puede seguir utilizando. También puede complementar la carga mediante un conector USB que la mayoría lo tienen incorporado. Es una alternativa mas barata y promueve la eficiencia energética. La portabilidad es otra gran ventaja, el Cargador solar portátil. Es pequeño y ligero por lo que lo puedes poner en cualquier lugar. Y lo más im- portante, se puede utilizar en cualquier lugar al que vayas , ya que sólo utiliza energía solar. Las diferencias entre ecoturismo y turismo sostenible, turismo rural, turismo deportivo, etc., así como las bases para desarrollar un proyecto de ecoturismo, o bien planificar un viaje ecoturístico a cualquier parte del mundo, son algunas de las cuestiones que aborda la autora. El trabajo incluye quince casos prácticos de eco- turismo internacional, una perspectiva general del ecoturismo mundial, así como la situación actual del ecoturismo en España; y anexos importantes como: la “Carta del Turismo Sostenible” (1995), la “Decla- ración de Québec sobre el ecoturismo” (2002) y un listado de las asociaciones de ecoturismo existentes en el mundo. Mónica Pérez de las Heras es periodista ambiental con una larga trayectoria en publicaciones y emisoras de radio. Es, además, técnico en turismo y medio am- biente, habiendo recorrido los cinco continentes para descubrir las experiencias ecoturísticas más interesan- tes que se están desarrollando en la actualidad. 16 RECOMIENDO A LA CARTA Fotografía: Ignacio Olmedo Godoy | Super salón

- 10. 18 19 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 11. 21 PORTAFOLIO 20 La parina chica también conocido como chururu o fla- menco andino chico habita en las lagunas de la zona de la puna (sobre los 3.500 msnm) desde la XV región de Arica y Parinacota hasta la III región de Atacama, estando de conservación de casi amenaza. Esta ave posee un color de plumaje blanco con tintes rosados, cuello largo con una cabeza pequeña, la zona ocular con un color rojo encendido y un pico largo, curvado hacia abajo, el cual es negro en el primer ter- cio de la punta, y el resto es amarillo. Posee un largo par de patas de color rojo ladrillo. Estas particulares aves gustan de habitar de lagos sali- nos de baja profundidad y alta alcalinidad (esto facilita la creación de algas y otras vidas acuáticas) es en este lugar donde su pico funciona como una verdadera vál- vula ayudado por la lengua y las lamelas que posee, es así como introduce su cabeza en el agua y con su pico va removiendo el sustrato para alimentarse por medio de la filtración del agua de los microorganismos que consume. Estos mismos microorganismos (diatomeas, artemisa, micro algas) son las que otorgan los colores rosáceos a su plumaje. Al igual que otras especies de aves la parina chica tien- de a formar grupos muy grandes de individuos. Es una especie monógama que al momento de la conquista de la hembra se reúnen los machos en grandes grupos y comienzan a realizar una serie d movimientos coor- dinados y perfectamente alineados para conseguir su pareja. Estos flamencos se reúnen en sitios de anida- ción donde colocan cientos de nidos, donde los padres se turnan para cuidar el nido durante 27-30 días, a los 3 meses el polluelo ya no dependerá de los cuidados parentales para desarrollarse. Phoenicoparrus jamesi Fotografía: Francisco Faez Parina chica

- 12. 22 23 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 13. 24 25 En este primer recomiendo a la carta de Revista LaJunta, Ecoturismo Nacional, expondremos a la Alianza del Gato Andino (AGA), la cual aspira a la conservación y el mantenimiento a largo plazo de poblaciones de gato andino y su hábitat, en armonía con las poblaciones humanas. AGA es una red multinacional que involucra integrantes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú para desarrollar acciones coordinadas en favor de la conservación de la especie y su hábitat. Formada en el 99 y consolidada en el 2004. cios de AGA es Wildlife Conservation Network (WCN) y gracias a su apoyo, la Alianza viene desarrollando importantes proyectos de investigación y educación que están contribuyendo al mejor conocimiento del gato andino, su hábitat y al desarrollo de actividades de conservación. Para este primer Recomiendo a la carta… el entrevis- tado y representante de AGA es el Sr. Nicolás Lagos, Ingeniero en Recursos Naturales de la Universidad de Chile; coordinador del área de investigación de AGA y que se encuen- tra actualmen- te cursando estudios de Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Natura- leza. Los objetivos de AGA • Determinar el área de distribución geográfica del gato andino • Identificar las causas de sus bajos números poblacio- nales • Conocer la biología de la especie • Establecer su estado de conservación en los cuatro países de su área de distribución • Conformar un programa de educación, con énfasis en la sensibilización de los habitantes locales • Desarrollar actividades de difusión sobre la Alianza y la importancia de la conservación del gato andino y su hábitat • Desarrollar mecanismos de coordinación para la rea- lización de iniciativas conjuntas entre nuestros países • Promover la creación de áreas silvestres protegidas y el fortalecimiento de las ya existentes Es importante destacar que uno de los principales so- - ¿Cuál es el objetivo de Asociación Gato Andino (AGA)? - Conservar y proteger las poblaciones de Gato An- dino a largo plazo en conjunto con las comunidades locales en donde éste habita. Este felino habita en lugares muy remotos, cohabitando con culturas indígenas autóctonas, para los cuales esta especie es un felino sagrado, utilizado en ceremonias de floreamiento del ganado, en donde esta especie es considerada un símbolo de prospe- ridad y por lo tanto es una pieza muy importante dentro de la cos- movisión de estas culturas. - Ósea más bien que una protec- ción solo al Gato Andino, también hay una mezcla de protección intercultural que se relaciona con la especie... - Si claro, es una conservación bio-cultural, la idea de la Alianza es tener una visión más holística hacia la conservación de la especie. En los inicios AGA comenzó de manera incipiente a estudiar aspectos de la biología y ecología de la especie, ya que era muy poco lo que se conocía; y en ese entonces los miem- bros fundadores de AGA, investigadores de Chile, Bolivia y Argentina, ya llevaban tiempo estudiando carnívoros en sus países pero de manera aislada. Luego, el grupo de especialista de felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Ilustración: Diego Sanhueza RECOMIENDO A LA CARTA ALIANZA GATO ANDINO (AGA) Conservación de la especie en armonía con las poblaciones humanas Nicolas Lagos Coordinador Área Investigación AGA

- 14. 26 27 considero al gato andino como una de las especies más amenazadas a nivel mundial, y a la vez una de las menos conocidas. A partir de esto, comenzó a coor- dinarse la labor entre los especialistas de estos países para estudiar al gato andino. En el año 1999 se realizó la primera reunión para la conservación de la especie, en Argentina y Bolivia a realizar iniciativas de turismo sustentable y también a su vez estamos trabajando con la parte cultural. De hecho, una antropóloga, Natalia Giraldo, acaba de terminar un estudio muy interesante acerca de la que está haciendo sacralidad del gato andino y su importancia en la cultura altoan- dina. - ¿Cuáles han sido los resultados de esta formación de la Alianza del Gato Andino? - Antes de la organización había un desconocimiento acerca de la especie; de hecho hoy se aún se sigue conociendo poco, pero ya no es tan desconocido; cada año se hacen nuevos registros, por ejemplo en la R. de Coquimbo, aquí en la Metropolitana, son regis- tro que otros miembros de la alianza han realizado y que son de gran relevancia para el conocimiento de la especie; en el fondo año a año se va generando nue- va información muy importante para el conocimiento de la especie. - Los registros de la R. Metropolitana y Coquimbo, ¿cómo fueron? - Estos registros fueron a partir de un proyecto que se está haciendo en la cuarta región, por miembros de la alianza, quienes están liderando un proyecto con pumas en la zona instalando cámaras trampas entre otras cosas; una vez que fueron a buscar el material registrado por estos equipos, se encontraron con la aparición del Gato Andino. Anteriormente, el registro RECOMIENDO A LA CARTA fue conociendo más acerca de la espacie y acerca de su importancia cultural, se comenzó a involucrar en trabajos a la comunidad local; se comenzó realizan- do actividades de educación a los niños en escuelas rurales, para luego comenzar a trabajar más con los adultos de las comunidades. Hoy se está comenzando y ya el año 2004, con la integración de Perú, la orga- nización pasó ya formalmente a llamarse Alianza Gato Andino.; En sus inicios, eran investigadores y biólogos los que trabajaban al interior de AGA, enfocándose más que nada a generar conocimiento de la especie, de su ecología y biología, pero de apoco, cuando se

- 15. 28 29 Fotografía: Nicolas Lagos | Keñua (Polylepis tarapacana) en la quebrada de Chinchillane, altiplano de la Región de Tarapacá. más al sur fue en la tercera región, en “Caserones”. Hoy gracias a esto se extiende la población del Gato Andino hasta la cuarta Región. Esto se hizo público en un diario local en Santiago, lo mostraron, y en ese momento un lector de este periódico reconoció la especie que ya había registrado el mismo anterior- mente en el sector de Farellones; mando la imagen al periódico y desde allí se hizo la red hasta que llego a nuestros registros esa imagen para confirmar el avistamiento en la R.M. y a partir de eso se han hecho más avistamientos en una zona de la que antes no se conocían registros. - ¿Qué significa esto?, hablando sobre el comportamiento del Gato An- dino. Ya que se entiende que esta especie es más habitual encontrarla en la zona norte de Chile. - Hemos cuestionado estos nuevos registros que aparecieron ya que el último registro fue por Osgood en la dehesa, por los años ’40. Y luego de ello no se hubo más registro en esta zona; y todos los registros se empezaron a concentrar en la zona norte, entonces quizás –pensába- mos- que producto de la intensi- dad de intervención antrópica que existe en la zona central, las ciuda- des, mineras, etc. las poblaciones de Gato Andino en la zona centro ya se habrían desplazado o desa- parecido. Sin embargo este nuevo registro da nuevas luces acerca de la distribución de la especie, generando a la vez nuevas pre- guntas. Ya en el año 2002 existían registros en Argentina, a la altura de Mendoza, a través de encon- traron pieles de Gato Andino, lo que no hacía tampoco tan remota la posibilidad de poder encontrarlo en la cordillera de Santiago. Por ende se entiende que esta especie no habita exclusivamente en el altiplano, sino que también habita otras zonas y a mucho menor altu- ra de la que se pensaba, llegando incluso a los 600 m.s.n.m. - ¿Entonces hay un cambio de comportamiento? ¿A qué se debe? RECOMIENDO A LA CARTA

- 16. 30 31 distribución conocida llega hasta la Región Metropoli- tana; pero aún no sabemos si se extiende más al sur; como por ejemplo en Argentina, que en Neuquen también hay registros, que es como a la altura de Tal- ca; entonces es posible que este gato se lo encuentre más al sur. Y lo que se conoce de su dieta hoy en día, es que se - Más que un cambio de comportamiento; desde que se formó la alianza y desde que se ha empezado a estudiar más el Gato Andino, hoy es posible obtener datos de manera mucho más efectiva, con nuevas tecnologías, por ejemplo las trampas cámaras, que permiten monitorear el área durante todo el día, los 7 días de la semana de manera constante, lo cual es imposible de realizar con una persona. El encontrar a la especie en su hábitat natural de manera directa es algo extremadamente difícil, sobre todo cuando se trata de animales de hábitos nocturnos. Y además de todo esto la gente hoy en día hace más visitación de los parques o de áreas naturales, y es más cons- ciente de la naturaleza y su fragilidad, y estas mismas personas ahora tienen la posibilidad de tomar fotos y tomar registros fotográficos con sus cámaras o celula- res, esto es algo que se ha masificado en los últimos años y que permite tener este tipo de registros que son confiables; entonces con esto hay más probabili- dades de tener nuevos avistamientos y así mejorar la información que se conoce de la especie. - ¿Cuáles son los nuevos datos del Gato Andino? - En cuanto a su distribución, ahora como te men- cionaba antes se está aún completando, generando nueva información a partir de estos nuevos registros, ampliando su distribución en algunas ocasiones y en otras llenando algunos vacíos. Sin embargo hoy hay aún muchos vacíos de información dentro de la distribución, y en Chile por lo menos hasta ahora su alimenta principalmente de la Vizcacha; y las grandes poblaciones de Vizcachas están en el Altiplano, por ende es allí donde se concentran más los registros y poblaciones. Ahora en la zona centro y sur, no hay muchas de estas poblaciones roedores, hay muy pocas; entonces se podría pensar que si hay pocas poblaciones de Vizcachas el Gato Andino sería más escaso en la zona central. Pero sin embargo existe la duda de que tal vez las poblaciones de la zona central puedan estar incorporando otras especies a su dieta, como pequeños roedores o incluso conejos. Esto es algo que aún se desconoce ya que la información de estos nuevos registros es muy reciente y recién se está comenzando a estudiar estas nuevas poblaciones. RECOMIENDO A LA CARTA Fotografía: Nicolas Lagos | Surire, Monumento Natural salar de Surire

- 17. 32 33 - ¿Cuáles son los objetivos de aquí al próximo año en Chile? - En la reunión que tuvimos recientemente en La Paz, Bolivia, con los integrantes de los cuatro países que integran AGA, se generó un plan estratégico, cuyo objetivo es guiar nuestras acciones para los próximos 4 años. Este plan incluye todos los lineamientos de las acciones que queremos seguir en este período para cumplir nuestros objetivos como organización. Principalmente aquí en Chile la idea es conocer más acerca de las poblaciones en donde se obtuvieron es- tos últimos registros; tener más conocimiento acerca de la distribución actual del gato andino, continuar el trabajo con las comunidades locales e involucrar también al resto de la ciudadanía, como una manera de hacer más conocida a la especie, a la organización y también como una manera de conseguir apoyo de todos quienes deseen aportar hacia la conservación de esta especie - ¿Cuáles son las amenazas constantes para el Gato Andino? - La destrucción directa de su hábitat. Principalmen- te en el altiplano existe una fuerte presión hacia las fuentes naturales de agua, especialmente por parte de empresas mineras, que demandan mucho uso de agua en sus procesos. Como consecuencia de esto hay muchos bofedales, vegas, salares, que se han secado o se están secando, y con esto se están de- gradando estos hábitats naturales que albergan gran parte de la vida altoandino . El gato andino es además una especie muy especialista, y que además habita en un ambiente extremadamente frágil, por lo que cualquier alteración directa a su ambiente repercutirá de manera directa a las poblaciones del gato andino, el cual difícilmente sería capaz de adaptarse a nuevas condiciones ambientales, como lo hacen otras espe- cies. - ¿Cuáles son las herramientas para la conservación de la especie? - Primero, la mantención de las áreas silvestres prote- gidas que existen actualmente es fundamental; pero también es necesario incluir las áreas que se encuen- tran fuera de parques o reservas, en donde habitan comunidades, donde existen actividades humanas y que también se encuentran en contacto directo con el hábitat de la especie. Para esto es útil conocer nuevos posibles sitios prioritarios para la conservación del gato andino, áreas que pueden estar guardando condiciones óptimas para albergar poblaciones de la especie pero que actualmente pueden estar fuera de protección formal. Lo otro es que algo que está sucediendo actualmente en las comunidades loca- les es que la población joven se está dirigiendo a las ciudades, y los pueblos están quedándose abandona- dos. Es importante que la gente se mantenga en sus localidades, ya que finalmente son ellos quienes están en directo contacto con el hábitat de la especie y son quienes pueden aportar muchísimo a su conservación, por eso es importante trabajar con ellos, apoyar a su economía a través de ecoturismo u otras actividades, como una manera de apoyar a la economía local y así puedan tener mayor interés en mantenerse en sus comunidades y no trasladarse a la ciudad. Y con esto dar valor al entorno, disminuir las presiones externas de actividades extractivas que pudieran degradar el ambiente y mejorar el estado de conservación de esta maravillosa especie silvestre del Gato Andino. Estamos frente a una organización que no solo se preocupa de conservar una especie; sino también el entorno de esta, por supuesto prevaleciendo su con- servación; pero como se relaciona con la comunidad local es también importante para su estado y catego- ría conservacionista. Informan periódicamente a sus seguidores y colaboradores a través de un boletín el cual contiene la actualidad de los proyectos que se desarrollan en los países donde se encuentra AGA. Visita su página web www.gatoandino.org y entérate de todos sus avances y proyectos que están llevando a cabo, no solo en Chile, sino también a lo largo de esta alianza de 4 países unidos por la conservación de una especie, en armonía con las poblaciones humanas. RECOMIENDO A LA CARTA

- 18. En esta ocacion te presentaremos una de las rutas que no te puedes perder si visitas el altiplano chileno; esta es la ruta del Salar de Atacama y Laguna Chaxa Esta vía recorre todo el costado Este del Salar de Atacama a los pies de la cordillera de los An- des. Bajo este salar hay un lago oculto por una gruesa y rugosa costra de sal manchada con el polvo del desierto, que contiene las mayores reservas de litio del mundo, esta costra, en algunos lugares, se ha abierto para dejar espacio a pequeñas lagunas que son el hábitat favorito de aves acuáticas, en particular flamencos, taguas y guallatas. Donde tambien podras disfrutar de colori- dos atardeceres, rodeado de inmensos volcanes, montañas y lagunas. 3534 TIPS LAJUNTA TIPS RUTA Fotografía: Osmar Valdebenito | Salar de Atacama

- 19. 36 37 La Laguna Chaxa es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, y está situada 56 km. al sur de San Pedro de Atacama en pleno Salar de Atacama donde se pueden ver flotando costras de sal, provenien- tes de la evaporación de aguas subterráneas de carga salina y minerales, y una variada avifauna donde se destacan los flamencos. La Laguna Chaxa no es apta para el baño, y los terrenos que la ro- dean tienen rocas molidas, filosas y resbalosas, por lo que es recomen- dable ir con zapatos con buena adherencia al suelo, para evitar caídas y cortes. En Toconao tendras la posibilidad de encotrar artesanía local, visitar su iglesia, el cañón de Jerez y de- gustar su comida típica. En Peine podrá bañarse en su piscina ter- mal, ver el arte rupestre y recorrer la carretera de Sal. Descripcion de la ruta Saliendo de San Pedro de Atacama km100 por la aduana en dirección a Toconao km35, existe control de carabineros obligatorio. Aquí encontrará alojamiento y restaurante. Saliendo de Toconao hacia el sur, 5 kms más adelante encontrará desvío a la derecha (fin del asfalto) hacia la Reserva Nacional Laguna Chaxa y Peine. Luego de este último desvío 17kms más adelante está señalizada la entrada al Salar de Atacama en dirección a la laguna Chaxa o puede optar por continuar derecho durante 45km más hasta el poblado de Peine. Justo antes del poblado de Peine está el desvío a Antofagasta por Baquedano, cruzando los 70kms de carretera de Sal del Salar de Atacama. Otros datos El camino está en buen estado apto para cualquier vehículo y está muy bien señalizado . El número de la carretera es 23CH hasta Toconao, luego sin número. Distancias: 70kms hasta Chaxa, 100kms hasta Peine y 460km hasta An- tofagasta. El valor de la entrada a la Reserva Nacional Los Flamencos, Laguna Chaxa es $2.000.- estudiantes $1.500.- TIPS LAJUNTA Fotografía: Francsesco Paroni | Laguna Chaxa Fotografía: Leando Neumann | Laguna Chaxa

- 20. #TuEligesDonde Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 21. 40 41 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 22. 42 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ¿Un árbol de gran envergadura en el altiplano? ¿Cuál es su importancia? El Queñoa (Polylepis tarapacana) El árbol que crece sobre los 3.500 Msnm. Con una accidentada geografía y extremas temperaturas es uno de los antiguos integrantes del paisaje altiplánico al igual que la llareta (Azorella compacta) y otras especies pero ¿Cómo se encuentra en la actualidad este representante de las alturas? Si bien este árbol tiene una gran importancia etnobotánica y de belleza escénica, no muchas personas conocen a este ejemplar en su hábitat natural. Conozcamos a la Queñoa El nombre científico de la Queñoa es Polylepis tarapa- cana Phil. Es una angiosperma, dicotiledónea, de la familia de las Rosáceas (Rosaceae), a la que también pertenecen otros árboles nativos de Chile, Además de queñoa o queñoa de altura, se le conoce en lenguaje común como queñoa del altiplano, queñoa de Tara- pacá, quinua o kewiña. La queñoa fue identificada como una nueva especie a fines del siglo XIX por el científico alemán avecindado en Chile Rudolf Philippi, quien la descubrió y recolectó en una de sus expedi- ciones por el norte de Chile. Así consta en los archivos del Herbario del Museo Nacional de Historia Natural, registro que fue creado por Claudio Gay y que luego Philippi incrementó de manera importante. La Queñoa es la especie de árbol que a más nivel del mar puede crecer, registrando la altura sobre los 5000 msnm en Bolivia cerca del volcán Sajam, en Chile se encuentran registros sobre los 4000 m.s.n.m. Su distribución es a lo largo de la primera y segunda región en zonas altiplánicas, es una especie adaptada al clima frío y seco. Las tempera- turas medias en la zona altiplánica fluctúan en torno a los 10 ºC, pero la oscilación térmica puede llegar a 33 ºC durante el mes de agos- to, donde se registran mínimas absolutas de hasta -18 ºC. Las temperaturas máximas absolutas en el mes de diciembre se aproxi- man a los 20 ºC. Las precipitacio- nes son muy escasas y esporádicas, concentradas en el denominado “invierno altiplánico”, tempora- da que coincide con los meses de verano en Chile (diciembre a marzo, aproximadamente). En este periodo ocurre el 90% de las pre- cipitaciones anuales, que varían de un año a otro desde 10 hasta 270 milímetros ¿Cuales son sus potenciales amen- zas y por que? Las características boscosas al cual pertenece la queñoa es uno de los más amenazados del planeta, debido a su intensa explotación como combustible y planta medi- cinal. Esto ha determinado que sus poblaciones hayan disminuido en el suelo del norte de chile, en don- de se concentra la mayor industria nacional. la minería. Esta extensa actividad la cual ocupa gran parte 43 del terri- torio del altiplano, influye directamen- te en la vegetación frágil de este mismo, tanto a los queñoa- les como a los bofedales de alturas. La amenaza de incendios con el fin de obtener zonas de pasto- reos. Es otra fuerte amenaza la cual ha afectado a esta especie, la extracción de su madera con el fin de combustión, carbón vegetal y como material de construcción de los antiguos habitantes de estos remotos lugares han afectado de manera significativa a esta especie. Esto debido a la cercana relación con el pueblo Aymara. El cual la ha utilizado para la construcción de antiguas iglesias y refugios en sus localidades alto andinas, al igual que la cosecha de sus hojas y corteza con fines medicinales y de importancia ceremo- niales. EL ÚLTIMO ÁRBOL DE LAS ALTURAS Un antiguo integrante del paisaje altiplánico

- 23. 44 45 Estado de concervación Polylepis tarapacana se encuentra catalogada como especie Vulnerable (Benoit, 1989) Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF). Santiago de Chile. La World Conservation Monitoring Centre. 1998. Polylepis Tarapacana en la Lista Roja de Especies Ame- nazadas 1998 de la U.I.C.N. ¿Cuál es su valor ecologico y local? Como todo árbol, la queñoa contiene un gran valor ecológico debido a que sirve como refugio de aves que vive en el altiplano, como también de refugio para micro mamíferos existentes en este lugar, al igual que muchas especies de plantas del altiplano, mu- chas de ellas cumplen el rol de refugio y madriguera de especies de fauna que habitan en el altiplano, en- tregando un refugio a las altas o bajas temperaturas, permitiendo resguardarse en ellas. También el alto valor escénico que entrega al paisaje del altiplano nos otorga un spot único del planeta , el cual es apetecido por biólogos, fotógrafos, ecologistas y varias empre- sas de turismo, el cual quieren defender y potenciar este lugar. Tendencias poblacionales de la actualidad Es una especie poco estudiada debido al lugar en el cual se encuentra, la accidentada geografía y el clima en el cual se encuentra hace más dificultoso su estudio. La mayor concentración de esta especie se encuentra en laderas rocosas de difícil acceso. Forma comunidades específicas denominadas “queñoales” ( Teillier , 2000). En las subpoblaciones medidas en Collahuasi (I Re- gión) la densidad promedio de las poblaciones corres- pondió a 742, 79 individuos/ha, con gran variabilidad debido a que sólo algunas de ellas presentaban rege- neración (Ríos, 1998). la reforestación de esta especie es una misión para poder restaurar el orden biológico de las zonas impac- tadas debido a las actividades mineras y de extracción local no permitida ya que se encuentra protegida por los decretos ambientales en chile. Debido a esto ha nacido el interés de resguardar estas especies y todo su entorno, por eso te invito a conocerla, protegerla y lo más importante concientizar sobre este tema a los pares. ¿Habrá alguna ONG o entidad que se preocupe por esta especie? Se han planteado diferentes evaluaciones de impacto ambiental y una de las iniciativa corresponde al primer Plan de Manejo de la queñoa, enmarcado en la Ley de Bosque Nativo que aprobó la Conaf de Arica y Parina- cota para preservarla. El proyecto fue iniciativa de la empresa generadora de electricidad E-CL, que eligió los terrenos de su central hidroeléctrica de Chapiquiña para instalar un vivero y, posteriormente, plantar miles de Queñoas en dos hectáreas. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Conclusión Al entender y conocer esta especie vulnerable del altiplano chileno, nos podemos dar cuenta del valor biológico y cultural para esta zona del país. La impor- tancia de conocer e informar a la población de lo que sucede con esta especie es de carácter patrimonial natural debido a sus características y relación directa con antiguas civilizaciones del altiplano. Que gene- ran una identidad como país y origen El fomentar Cristobal Contreras Guzmán Eco-Reportero | Revista LaJunta

- 24. 46 47 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 25. 4948 PORTAFOLIO La garza chica también conocida como garceta o garcita blanca habita diferentes cuerpos de agua ubicados entre la XV región de Arica y Parina- cota hasta la X región de Los Lagos, no presenta mayores problemas de conservación. De un plumaje blanco, cuello largo, cabeza pequeña con ojos de una amarillo fuerte, largo pico negro con una base amarilla, plumas alargadas en la cabeza, dorso y pecho, patas largas de un color negro con dedos de color amarillo. Estas aves habitan generalmente las orillas y partes bajas de ríos, lagos, lagunas, tranques, esteros y pantanos. Su alimentación es amplia, estan- do presentes peces pequeños, ranas, camarones e insectos acuáticos. Es un ave zancuda cuya anatomía es perfecta para utilizarla para la obtención de su alimento, sus ojos están orientados hacia abajo lo que le facilita la visión hacia el agua, posee un pico muy afilado en forma de puñal el cual corta el agua con mayor rapidez y le sirve para ensartar a los peces que son más grandes o capturar a los pequeños. Le es fácil acercarse a sus presas dado que al introducir su pata en el agua la ingresa suavemente, separando sus dedos para dejar fluir el agua a su alrededor y al momento de sacarlo encoge los dedos para no chapotear. La garza chica casi nunca anda sola y comúnmente se le ve con su pareja o en bandadas, estas mismas bandadas en ocasiones son compartidas con uno que otro espécimen de garza grande. Garza chica Egretta thula Fotografía: Francisco Faez

- 26. 51 Destinos más allá de San Pedro de Atacama 50 REPORTAJES Y ENTREVISTAS Son pocos los destinos mundialmente conocidos de Chile: Rapa Nui, Torres del Paine y San Pedro de Atacama; y si bien hemos perseguido un turismo sustentable, la evidencia no nos acompaña. Por distintas razones, estos tres puntos de gran afluencia turística han sufrido desgastes, ya sea a nivel medio ambiental o social.

- 27. 52 Ilustración: Diego Sanhueza San Pedro de Atacama, por ejemplo, ha experimenta- do un crecimiento exponencial dentro de las últimas décadas, en donde se han podido evidenciar deterio- ros medioambientales y para la comunidad del área. Si bien el turismo no es una industria 100% limpia, cualquier congestión de gente trae su impacto, no tiene parangón si la comparamos ante la minería, la industria que asecha la región, y el país. Los múltiples desastres ecológicos que provienen de esta industria se evidencian en la calidad y cantidad del recurso hí- drico, en el deterioro evidente del paisaje, entre otros que no es necesario detallar. Pero además genera un deterioro social, en tanto la gente va a trabajar a estas industrias, dejando de lado sus tradiciones, esto en desmedro del valor patrimonial que tiene la localidad. Ambos factores, medioambiental y social afectan directamente la agronomía de la zona, la cual tiene un gran valor para el ojo del turista. Una de las problemáticas que acompañan el auge turístico en San Pedro es la excesiva centralización de los atractivos turísticos en torno a esta urbe, donde las localidades más pequeñas son relegadas a un segun- do plano, quedando como meros sitios de paso de los paquetes turísticos ofrecidos en la capital comunal. Si bien el turismo representa una actividad comparativa- mente sustentable en relación a otras actividades eco- nómicas importantes de la II región (como la minería), su sustentabilidad social respecto a la comunidad se está viendo comprometida por su centralización. Es responsabilidad de todos los entes involucrados ve- lar por una mejor repartición de los ingresos genera- dos por esta industria, incluyendo entre ellos al sector privado, cual se materializa en los tour operadores (entre otros), los cuales son quienes no se detienen lo suficiente en estas localidades, no piden permiso a la comunidad local, importan artesanía desde Bolivia –porque es más barata- en vez de potenciar la artesa- nía local y darle el valor que merece, y, en resumen, gestionar el turismo como motor de desarrollo parejo. Aún relegadas a un segundo plano, algunas localida- des de la comuna de San Pedro de Atacama presen- tan un importante atractivo turístico para aquellos que desean disfrutar de un entorno auténtico y tranquilo, cuya visita aporte al desarrollo sustentable con las comunidades locales. En este artículo les presentamos el caso de dos localidades, Socaire y Talabre, cuales poseen un indiscutible atractivo ante el ojo del turista extranjero. Talabre Ubicado a las faldas del volcán Lascar (5.592 msnm), Talabre aparece como una pequeña localidad de no más de 100 habitantes, los cuales viven en una agronomía de subsistencia, como productores de su famosa papa morada y distintas flores. Podrán imagi- narse el paisaje. REPORTAJES Y ENTREVISTAS

- 28. 54 55 E insisto, ante el ojo de un turista Francés, (y no es azaroso el ejemplo, pues la mayoría de los turistas ex- tranjeros provienen del país galo según el Barómetro del FEDETUR 2014), un poblado que desarrolla esta agronomía es realmente atractivo. Además, Talabre tiene una iglesia de arquitectura colonial muy destacada, construida en base a pie- dra labrada, la cual destaca en el paisaje altiplánico, ante los colores rojizos y la particular fauna del lugar. Si bien es un pequeño poblado, Talabre cuenta con un pequeño hostal muy apegado a la forma de vida tradicional, con especial cercanía a las costumbres y tradiciones religiosas locales, sean atacameñas pro- piamente tal o fruto del inconstante sincretismo con el catolisismo. Y, además, un nuevo albergue para turistas el cual es atendido y administrado por la pro- pia comunidad, una iniciativa que venimos a fomentar. Talabre viejo, un casco histórico en desuso cotidiano, es un gran vesti- gio de las comunidades atacame- ñas transeúntes, y requiere de un estudio arqueológico a profundidad, pues devela, incluso al ojo inexperto, información de la peculiar vida de estos humanos del pasado. Y es necesario destacar su especta- cular cordón montañoso, en el cual es posible apreciar varios volcanes a la vez, como el Láscar, Sairecabur, Licancabur, Kimal y más. REPORTAJES Y ENTREVISTAS mo. Y, además, un nuevo albergue para turistas el cual es atendido y administrado por la propia comuni- dad, una iniciativa que venimos a fomentar. Talabre viejo, un casco histórico en desuso cotidiano, es un gran vestigio de las comunidades atacameñas tran- seúntes, y requiere de un estudio arqueológico a profun- didad, pues devela, incluso al ojo inexperto, información de la peculiar vida de estos humanos del pasado. Y es necesario destacar su espectacular cordón monta- ñoso, en el cual es posible apreciar varios volcanes a la vez, como el Láscar, Sairecabur, Licancabur, Kimal y más. Por otro lado, existe en este poblado una ruta de petroglifos, para aquellos turistas que quieran apren- der de los vestigios arqueológicos que existen en el desierto. Este sendero esta datado entre el 3600 a.C. y el 600 a.C. Cabe destacar, como un argumento importante para que se incremente la visita a Talabre, que este pobla- do cuenta con una ruta de acceso completamente pavimentada y en buen estado. Si bien es un camino de 60 km, a lo largo del viaje se puede experimentar el gran desierto desde el faldeo de la montaña. Volcán Laskar

- 29. Socaire A 3800 msnm, y sobre el vasto Salar de Atacama, puede decirse que Socaire es el mirador por excelencia de este Salar, y ubicado a tan solo 86 km al sur de San Pedro. La comunidad se compone de más de 400 personas, las cuales se dedican al cultivo de distintas hortalizas, maíz, árboles frutales, habas, alfalfa y hoy han vuelto al milenario cultivo de quínoa, intentando devolverle a este cereal su valor patrimonial. Socaire, al igual que Talabre, cuenta con una iglesia hispánica colonial, cual a su vez cuenta con su campa- nario construido en piedra canteada. Otro aspecto interesante de Sociare es su sistema de canales de agua. Existe un canal que recorre de cor- dillera a valle por el sur del poblado, el cual, antes de llegar al camino que conduce a esta localidad, dobla hacia el norte e irriga hacia los cultivos. Este sistema de regadío viene desde tiempos de antaño, y tiene su propia celebración para su mantención: “Fiesta de limpieza de Canales” los 14 de octubre, tradición extendida por el altiplano. Y no es atractivo sólo el paisaje, la gente de este poblado es, en muchas formas, sabia. Destacan, para efectos del turismo, las mujeres tejedoras, las cuales con su saber hacer confeccionan distintas prendas te- jidas en lana de ovino o alpaca, con una técnica muy propia, el tejido con espinas. Ellas, enseñadas de ge- neración en generación, tejen con espinas de los cac- tus del lugar en cada dedo, y así logran confeccionar telares maravillosos, de colores obtenidos con tintura natural, con iconografía prehispánica, oro para el ojo del extranjero, oro para el chileno que sabe apreciar el Fotografía: Marcos Escalier | Iglesia de Socaire 56 trabajo, la dedicación, la tradición y la cultura propia. Estas mujeres lograron construir una casa de artesa- nos, la cual ya está abierta al público para que puedan apreciar sus creaciones. Para aquellos ojos que buscan maravillas naturales, no solo se tiene el salar, sino que a pocos kilómetros se encuentran las lagunas Micanti y Meñiques, invalua- bles puntos de agua en el gran seco atacama. Por otro lado, para los más deportistas, Socaire destaca como un muy buen destino de escalada, en donde existen distintas rutas en la montaña para ejercer escalada de tipo tradicional. Aquí presentamos dos opciones, pero poblados en el desierto que se podrían beneficiar de un turismo más distendido son muchos. El impacto del turismo como un agente de transformación social, es muy alto, sea para bien o para mal. Para bien sería si este fuera repartido y así menos sobrecogedor para las comu- nidades. Para mal es cuando, todos los turistas se acumulan en un punto, generando una población flo- tante inmensa en un lugar, deteriorando así la cultura propia de ese espacio, deteriorando con ello también, la experiencia del propio turista. Es urgente mejorar el desarrollo del turismo de esta región, por la cultura atacameña, por el bien del paisaje, y por el bien del medio asechado por la industria minera. 57 Isidora Fernández Eco-reportera - Revista LaJunta REPORTAJES Y ENTREVISTAS Fotografía: Ana Raquel | Socaire Fotografía: Osmar Valdebenito Dentro de Campanario de Socaire

- 30. 58 59 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional #TuEligesDonde

- 31. Fotografía: Diego Alvarez PORTAFOLIO 60 61 Ubicado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a 196 kms al noreste de Punta Arenas. Este Parque Nacional se encuen- tra ubicado en la zona más árida de la estepa magallánica, la ma- yor parte de este se encuentra cubierta de capas de lava basáltica la que determina que tenga, en su mayoría, vegetación desértica, junto con esto el paisaje semi lunar de este parque está formado por conos volcánicos de pequeña altura, cuevas naturales, cráte- res y paredones basálticos. La zona volcánica Pali Aike se han encontrado muchos indicios de la cultura indígena Aonikenk o Tehuelches, quienes denominaron a esta zona como “Tierra del Diablo”, sin embargo no fueron los primeros habitantes en ocupar esta zona, dado que en las cuevas Fell y Pali Aike se han encontrado los primeros vestigios humanos de esta parte del continente que datan de unos 11 mil años. Parque Nacional Pali Aike

- 32. 6362 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PSICOTRÓPICOS EN LAS COMUNIDADES ALTIPLÁNICAS Redes de intercambio, ceremonias y rituales En la siguiente investigación se analizarán algunos estudios sobre el uso de psicotrópicos por parte de las comunidades altiplánicas en el período prehispánico con fines ritualísticos y ceremoniales. Y a la vez que se mostrará la importancia de éstas sustancias en la creación de redes de intercambio entre distintos pueblos; relaciones vitales para el surgimiento de la vida en el norte de nuestro país tal como la conocemos. Evidencias arqueológicas Volver en el tiempo y poder en- trevistar a nuestros antepasados sería la manera más eficaz para averiguar sus hábitos y costum- bres, pero como ello es imposible, los científicos intentan descifrarlo interpretando los restos encontra- dos en los múltiples sitios arqueo- lógicos. Algunos de estos restos nos permiten visualizar las comple- jas relaciones generadas a través de las actividades de intercambio e interacción entre diversos pue- blos ubicados en la región sur del altiplano andino. A partir de esta temática se han generado muchos trabajos, de los cuales gran parte enfocan la importancia de las sus- Tableta más implementos Fuente: Archivo fotográfico Museo Chileno de arte Precolombino; Colección Fernando Maldonado Roi; Museo Arqueológico R.P Padre Le Paige Descripción: Complejo alucinógeno: Tableta, cucharilla, espátula, contenedor y bolsa. Estos hechos de madera, huesos y textiles. Tableta más inhalador Fuente: Archivo fotográfico Museo Chileno de arte Precolombino; Colección Fernando Maldonado Roi; Museo Arqueológico R.P Padre Le Paige Descripción: Tableta y tubo para alucinógenos. Hechos de Madera y Malaquita Semillas Fuente: Museo Arqueológico R.P Padre Le Paige Descripción: Semillas de Cebil tancias psicoactivas como parte de ceremonias ritua- les, donde el consumidor buscaba la mediación entre los hombres con entes sobrenaturales. “La inhalación de alucinógenos por vía nasal fue una costumbre muy arraigada en los pueblos prehispá- nicos del norte de Chile”, señalan en la página del Museo Chileno de Arte Precolombino, donde cuentan con una amplia variedad de evidencias encontradas en esa zona que demuestran su uso en los diferentes períodos que atravesaron aquellos habitantes. Se usa- ba en ceremonias religiosas, aprovechando sus propie- dades medicinales, o como parte de ritos de alianza con otros grupos, para generar o fortalecer vínculos de interacción y asegurar lazos de complementariedad y reciprocidad. Las dos sustancias usadas eran el cebil (Anadenan- thera colubrina) y el tabaco (Nicotiana tabacum). De las cuales la primera es la más evidenciada en investi- gaciones arqueológicas como parte importante de la vida ceremonial y probablemente de la vida cotidiana de los habitantes del altiplano. Fotografía: Dimitri B.

- 33. 65 “pudo servir para legitimar y consolidar, mediante ceremonias y ritos simbólicos, no sólo la parte religio- sa sino también la parte social de alianzas y vínculos entre grupos”. Cronología Los orígenes de estas relaciones se remontan a los pe- ríodos iniciales, probablemente hace 10.000 años a.C. Durante el período Formativo se evidencia el consumo en pipas en el norte chileno, al igual que en el No- roeste Argentino. En el período de los Desarrollos Regio- nales Tempranos (600-1.100 d.C.) su uso se extiende a una zona más amplia y su consumo se intensifica en áreas como San Pedro de Atacama, donde gran cantidad de tabletas de cebil han sido halladas. En el período de Desarrollos Regionales Tardíos (1.100-1.470 d.C.) el uso de tabletas prácticamente desaparece en San Pedro de Atacama, permaneciendo en la región del río Loa, zona fronteriza entre la cultura Atacama y la Tarapacá. vFinalmente, durante el período de ocupación Inka (1.470-1.532 d.C.), el Para su consumo se utilizaba un tubo, del cual un orificio era introducido en uno de los orificios nasales y el otro colocado sobre los polvos de la tableta. El individuo tapaba el orificio nasal restante e inhalaba. “Seguramente, para limpiar los tubos inhaladores se utilizaban espinas de cactus”, se describe en el sitio oficial del Museo Chileno de Arte Precolombino. 64 Redes entre regiones Resulta importante el hecho de que las sociedades consumidoras establecidas en Chile no fueran las productoras, y que el acceso a ellas fuese solo a través del intercambio, generando así complejas relaciones entre los pueblos de la región sur andina. El flujo de caravanas desde las zonas productoras de los valles orientales del piedemonte y Chaco en Argentina atravesaban el límite político imaginario que existe hoy en día para llegar a la puna y valles ubicados del actual territorio chileno. Favoreciéndose los ocupantes de la región altiplánica e inclusive los de la costa, donde se generaba trueque entre productos propios de la costa y el mar por los de medios más cálidos y subtropicales del noroeste argentino. Al parecer, grupos de la costa como los atacameños y tarapacás, asentados entre San Pedro de Atacama y los márgenes del río Loa, pudieron conformar los grupos “consumidores” al otro extremo de los ejes de tránsito. Estos grupos probablemente dependieron de sus relaciones con otros grupos ubicados más hacia el oriente, que tuvieran buenas relaciones con los grupos de tierras bajas para poder acceder a productos que consumían. Sobre el intercambio de productos (especialmente aquellos con propiedades psicoactivas) los autores Dante Angelo Z. Y José M. Capriles plantean que Diego Salazar Eco-Reportero | Revista LaJunta consumo de plantas psicotrópicas principalmente se concentra en el tabaco. Método de empleo del cebil Las semillas del árbol eran pulverizadas en un morte- ro, para luego pasar el polvo con una cucharilla a la tableta y a continuación se esparcía con la ayuda de un pincel. También podía ser almacenado en cubile- tes de caña o hueso, o en bolsas de cuero. Mientras que el equipo era guardado en una pequeña bolsa de lana. Fotografía: Peter Haden

- 34. 66 PORTAFOLIO Llamado también carpintero Grande o gallo de monte, se en- cuentra desde la VI región hasta Magallanes, estando en grave peligro de extinción desde la VI hasta la VIII región y más al sur en vulnerabilidad. Los machos tienen casi todo el cuerpo negro con la cabeza y cresta de un fuerte color rojo carmín. Las hembras no tienen la cabeza y cresta roja, pero tienen un poco de rojo en la base de sus picos y una cresta de plumas encorvadas hacia adelante (como la que vemos en la fotografía). El dimorfismo sexual en esta especie también incluye atributos tales como el tamaño del pico y las preferencias de alimento: las hembras suelen alimentarse de elementos pequeños como ramas en altura mientras, que los machos tienden a comer de troncos y ramas más grandes. Su alimentación consta en excavar y picotear los árboles en búsqueda de larvas, gusanos, pequeños insectos e incluso savia. El tamborileo del carpintero (el toc-toc-toc producido al golpear los troncos) sirve tanto para alimentarse como para comunicarse, variando en intensidades y ritmos, junto con esto constan de variadas vocalizaciones las cuales son usadas para atraer a la hembra, comunicar el movimiento entre familias y ahuyentar a los depredadores. Estas aves son monógamas y generalmente se desplazan en grupos familiares de hasta 5 individuos, en cuanto al proceso de crianza los carpinteros negros comparte la totalidad de los roles es decir que ambos excavan nidos, incuban los huevos, empollan, limpian los nidos y alimentan a sus polluelos. Sus ni- dos generalmente son huecos que ellos fabrican en los arboles donde generalmente solo ponen 1 huevo, son muy raras las ocasiones donde ponen 2 huevos y en estas generalmente solo 1 sobrevive, la cría se queda con el grupo familiar por aproxi- madamente 2 años, donde seguirá siendo alimentada por sus padres. Campephilusmagellanicus Fotografía: Diego Alvarez Palacios 67 Carpintero Negro

- 35. 68 69 Revista La Junta, Ecoturismo Nacional @RevistaLaJunta instagram.com/revistalajunta Revista LaJunta Ecoturismo Nacional

- 36. 70 Únete, colabora y participa... Escríbenos a contacto@revistaLaJunta.com · Columnas · · Reportajes · · Portafolio · · Comunidad Local · · ASP Públicos y Privados · · Prácticas · · Colaboraciones · · Asociaciones · · Publicidad ·