Este documento trata sobre los principios y medios de prueba en derecho probatorio. Comienza con una introducción y un índice de contenidos. Luego presenta los principios rectores del proceso y de la prueba, incluyendo principios como debido proceso, no autoincriminación, publicidad, igualdad e imparcialidad. Finalmente, analiza los medios de prueba particulares como testimonios, confesiones, documentos y juramentos, detallando sus características y valor probatorio.

![DERECHO PROBATORIO

92

Justicia resolvió, en el numeral octavo, “[d]ar cuenta del pre-

sente fallo a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General

de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de

Representantes, para los fines señalados en la parte motiva de

esta providencia”. Sobre tales finalidades, en la parte motiva de

la sentencia, en el párrafo de conclusión de las consideraciones

sobre el Acto Legislativo 2 de 2004, se dice lo siguiente:

“De lo expuesto se concluye que el delito no puede generar

ningún tipo de legitimación constitucional o legal, razón que lle-

va a la Corte a ordenar la remisión de copia de esta sentencia

al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General de la Na-

ción para los fines que estimen pertinentes”.

Con lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

de Justicia pone de presente que la competencia para juzgar el

Acto Legislativo 2 de 2004 le corresponde a la Corte Constitu-

cional. Las consideraciones plasmadas en la sentencia penal ci-

tada apuntan a justificar la remisión de la misma a esta Corpo-

ración, la única competente para pronunciarse sobre la validez

de las reformas constitucionales.

En efecto, tal como se dispone en el artículo 241 de la Constitu-

ción, “[a] la Corte Constitucional se le confía la guarda de la in-

tegridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y pre-

cisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguien-

tes funciones: // 1. Decidir sobre las demandas de inconstitu-

cionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos re-

formatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen,

solo por vicios de procedimiento en su formación. (…)”

2. Las sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito

a cosa juzgada constitucional y no son susceptibles de recurso

alguno.

Tal y como lo consagra expresamente el artículo 243 de la

Constitución Política, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio

del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitu-

cional”. En armonía con esa previsión de la Carta, en el artículo](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-92-2048.jpg)

![NATTAN NISIMBLAT

95

Se trata, pues, de que en la oportunidad prevista por la Consti-

tución, la Corte va a juzgar si el trámite de la reforma cumplido

por el Congreso se ajustó a los parámetros constitucionales y

legales. Una vez cumplido ese juicio y concluido el proceso con

sentencia, la misma, por expresa disposición constitucional,

queda revestida de autoridad de cosa juzgada, sin que, como

se ha visto, frente a ella quepa interponer ningún recurso y sin

que sea posible que el asunto decidido sea nuevamente plan-

teado ante la Corte.

Se trata de un asunto de seguridad jurídica, plasmado en la

misma Constitución, que quiso, precisamente, evitar la inestabi-

lidad jurídica e institucional que se produciría si se deja abierta

la posibilidad de que los actos del Congreso sean revisados por

vicios de forma años después de haber sido expedidos y de, por

consiguiente, haber generado un sin número de efectos jurídi-

cos y prácticos en la vida del país.

Por eso el constituyente fue expreso en establecer, en el nume-

ral 3º del artículo 242 de la Carta, que las acciones por vicios

de forma caducan en el término de un año, contado desde la

publicación del respectivo acto. Dicha disposición fue reiterada

en relación con los actos reformatorios de la Constitución por el

artículo 379 Superior, a cuyo tenor, “[l]a acción pública contra

estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su pro-

mulgación”.

Y por eso es claro que una vez que la Corte Constitucional ha

emitido su fallo, el mismo es definitivo, y los actos del Congreso,

si la Corte los declara ajustados a la Constitución y vencido el

término de caducidad para las acciones por vicios de forma,

quedan dotados de certeza sobre su conformidad con la Consti-

tución, sin que quepa, en ningún caso, un nuevo examen sobre

el particular.

En ese contexto se inscribe el concepto de la cosa juzgada

constitucional y la imposibilidad de que las sentencias de la Cor-

te sean revisadas.](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-95-2048.jpg)

![NATTAN NISIMBLAT

135

36. Doble instancia y no reforma en perjuicio (non reformatio in

pejus)

Reza el artículo 31 de la Constitución Nacional: “Toda sentencia judicial po-

drá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El

superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea ape-

lante único.”

La posibilidad de apelar la sentencia y en general la decisión judicial, provie-

ne del derecho romano, y encuentra su antecedente en la intercessio, que

era un recurso concedido contra las decisiones del magistrado para que el

César revisara su legalidad.

El principio de la doble instancia protege así mismo el principio de alteridad,

sobre el cual descansa el sistema democrático moderno de pesos y contra-

pesos, donde las decisiones que van a afectar los derechos y los intereses

de los asociados, y es precisamente bajo este concepto de control, es que se

enmarca el derecho a no recibir una sentencia más gravosa por parte del

superior, cuando el condenado sea apelante único.

La prohibición de la reforma peyorativa, dice la Corte Constitucional, “com-

porta una clara “manifestación del principio de congruencia, según el cual

las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, con-

dicionan la competencia del juez que conoce del mismo”, de manera que,

“Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, [cuando actúa como

apelante único] constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el

ad quem”157

. Ello implica, necesariamente, que la situación jurídica del recu-

rrente puede ser mejorada por el superior, o incluso mantenida en los tér-

minos de la providencia impugnada, pero un ningún caso agravada, pues tal

proceder desbordaría el ámbito de competencia funcional que, en virtud de

la aplicación del principio constitucional en cuestión, se le ha reconocido a la

autoridad judicial. Dicho en otros términos, por la vía del recurso de apela-

ción, la competencia del juez tiene un alcance restrictivo si el condenado

hace uso exclusivo del derecho de impugnación.”158

36.1. Dimensión de la no reforma peyorativa en el proceso penal

157

Sentencia SU - 327/95, M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.

158

Sentencia T - 082 de 2002.](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-135-2048.jpg)

![DERECHO PROBATORIO

170

de la prueba pericial, caso en el cual ordena practicar un nuevo

dictamen. (conocimiento de la ciencia).

La sana crítica y el método técnico científico

Con la adopción del sistema penal de corte acusatorio mediante la expedi-

ción de la ley 906 de 2004, la doctrina procesal y, en especial, la de los au-

tores LUIS CAMILO OSORIO ISAZA Y GUSTAVO MORALES MARÍN, introdujo un nuevo

método de valoración probatoria denominado “método técnico científico”

que tiende por una reconstrucción de la verdad histórica utilizando todos los

recursos que las ciencias y las técnicas ofrecen, lo que impone a la vez al

juez el deber de analizar con perspectiva técnico científica las condiciones

del elemento material probatorio.187

Sin embargo, esta teoría fue de plano rechazada por la Corte Suprema de

Justicia en sentencia del 30 de marzo de 2006 (rad. 24468), la que reafirmó:

“[…] en el sistema acusatorio, como en el debate oral se practican todas las

pruebas, salvo las excepciones atinentes a las pruebas anticipadas, el Juez

se convierte en el sujeto que percibe lo indicado por las pruebas. Con base

en esa percepción el Juez debe elaborar juicios y raciocinios que le servirán

para estructurar el sentido del fallo. En ese conjunto de ejercicios mentales

de reflexión e inteligencia el Juez no puede apartarse de los postulados de la

lógica, de las máximas de la experiencia, ni, por supuesto, de las reglas de

las ciencias. Es por ello que no resulta correcto afirmar radicalmente que la

sana crítica quedó abolida en la sistemática probatoria de la ley 906 de

2004.”

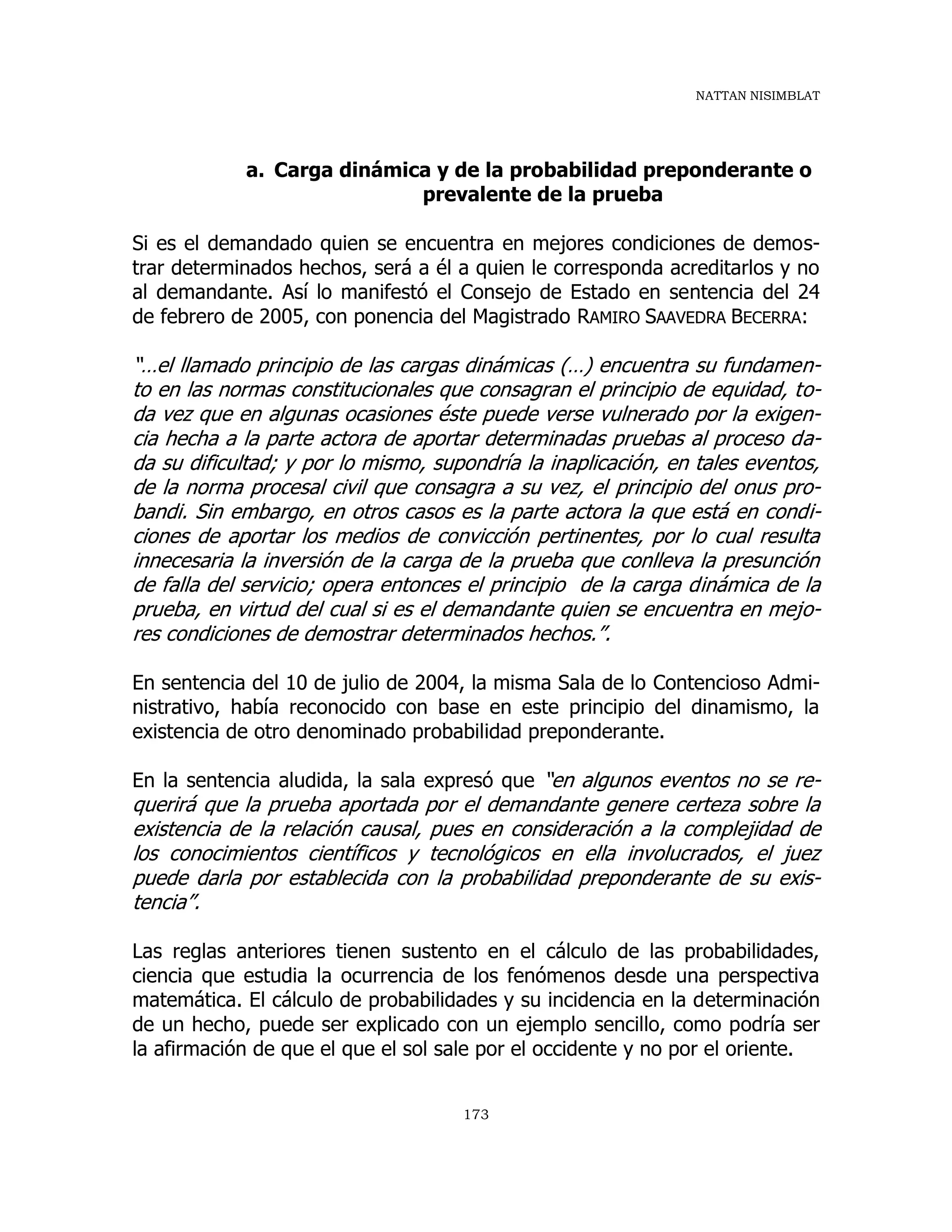

2.3.3.2. Valoración en conjunto

Una vez determinado que una prueba fue válidamente decretada y practica-

da, procede su valoración individual de acuerdo con su eficacia, momento a

partir del cual deben unirse todas y cada una de las pruebas practicadas y

aducidas, para así determinar el hecho o hechos que revelan, conforme a las

reglas de la sana crítica ya explicadas.

Así lo determina el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, según el

187

“Proceso Penal Acusatorio Ensayos y Actas”, Bogotá, 2004. FALTA CIUDAD AÑO Y EDITORIAL](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-170-2048.jpg)

![NATTAN NISIMBLAT

317

socialización, mediante el cual se da publicidad y, por supuesto, se garantiza

contradicción.

Reglas relativas al decreto

Conducencia

La conducencia es “la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar

determinado hecho”.331

En materia de pruebas o evidencias digitales, ésta

apunta en un único sentido: la idoneidad del documento electrónico para

demostrar el hecho alegado.

Para ello se debe recurrir al principio de la equivalencia funcional,332

consa-

grado en la ley 527 de 1999, según la cual “no se negarán efectos jurídicos,

validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de

que esté en forma de mensaje de datos” (art. 5º).

Es necesario, sin embargo, distinguir entre el documento creado telemáti-

camente y el documento físico, pero archivado electrónicamente, pues si se

trata de mensaje de datos, es decir, los creados y archivados por medios

electrónicos, con vocación de transmisibilidad, deberá ser de aquellos que

hacen parte de los actos jurídicos no sometidos a requisitos especiales de

creación (ad substantiam actus) o de prueba (ad probationem), caso en el

cual deberá verificarse si se trata efectivamente de un “mensaje de datos”

propiamente dicho o de una “reproducción digital” de un documento per

cartam (físico), pues, como se ha dicho, cada uno corresponde a actos jurí-

dicos de distinto trato en la legislación documental, en la medida en que el

segundo deberá cumplir en lo que le sea aplicable con los requisitos genera-

les del documento de carácter representativo contemplados en el artículo

251 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, si un documento que consta en medio tangible es reproducido o

archivado electrónicamente, como puede ser mediante el uso de una cáma-

ra digital o un escáner, dicha reproducción será considerada una copia333

y

331

Parra Quijano, óp. cit., p. 153.

332

Cubillos Velandia, Ramiro y Rincón Cárdenas, Erick, Introducción jurídica al comercio elec-

trónico, Bogotá, Ediciones Jurídicas, 2002, p. 229.

333

“[…]Cuando de la aportación de documentos a un proceso judicial se trata, podrán presen-

tarse originales, o copias que pueden consistir en transcripciones o reproducciones mecánicas y](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-317-2048.jpg)

![DERECHO PROBATORIO

318

tendrá el valor probatorio de un documento de contenido representativo,

caso en el cual, según lo explica Devis, podrá suplir el original con el mismo

requisito de haber establecido su autenticidad por confesión o testimonios

de personas que hayan intervenido en su formación en el original como tes-

tigos actuarios o por atestación de un notario o de un juez que haya conoci-

do el original y hecho la necesaria comparación,334

atestación que también

podrá, mediante el uso de una firma digital y previa regulación especial,

constar igualmente en medio electrónico.335

tienen el mismo valor probatorio de aquél en los siguientes casos: si las copias aportadas son

transcripciones, debieron ser autorizadas u ordenadas por el notario o funcionario público en cuya

oficina se encuentra el original o copia auténtica del mismo, a menos de tratarse de transcripción

hecha en el curso de inspección judicial que, salvo otra disposición legal, conserva por sí sola idén-

tico valor. Ahora, si la aportación de copias al proceso se hace en la modalidad de reproducción

mecánica, como en fotocopia, se requiere que éstas estén precedidas de autenticación ante notario

o juez que haya verificado el respectivo cotejo, todo con sujeción a los artículos 253 y 254 del C de

PC”; de otra parte, en sentencia de 15 de agosto de 1986, reiterada el 21 de mayo de 1991 tuvo

oportunidad de expresar esta corporación, concretando el análisis al ordinal 1o

del artículo 254 del C

de PC), que esta norma “incluye dos casos en los que las copias adquieren la fuerza probatoria del

documento primigenio: uno, cuando hayan sido autorizadas por un notario u otro funcionario públi-

co en cuya oficina repose el original o copia auténtica del mismo. Y otro, cuando por tratarse de

una reproducción mecánica, ésta, dice la norma, ‘cumple con el requisito exigido en el artículo pre-

cedente’ […]. El sentido del primero de esos dos supuestos es claro: bajo la condición de que en

sus oficinas se hallen, bien sea el original del documento, bien una copia auténtica del mismo, el

notario, o el funcionario público en general, están investidos de la facultad de expedir copias con

idéntico valor probatorio al de aquél. En lo que atañe al segundo, es oportuno hacer algunas acota-

ciones tendientes, precisamente, a justificar su separación de la primera parte del ordinal […] Si

esta parte del ordinal se tuviera como un complemento de lo determinado al comienzo, comple-

mento destinado a erigir la satisfacción de una cierta exigencia adicional cuando la copia sea una

reproducción mecánica, se estaría, con ello, queriendo decir, que cuando la copia consista en una

transcripción, basta con la autorización del notario o del funcionario en cuya oficina esté el original

o una copia auténtica del documento transcrito para que aquélla asuma la misma eficacia probato-

ria que merezca el primer ejemplar; pero que cuando esa copia esté constituía por una reproduc-

ción mecánica, ya la autorización dejaría de ser suficiente porque, a más de ella, también necesita-

ría de la autenticación del juez o del notario, estampada con fundamento en el cotejo que lleve a

cabo entre la réplica y el original o la copia auténtica del documento […]. Por último, colorario obli-

gado de que el ordinal 1º. contemple dos formas distintas de emitir copias de un documento, es el

de que cuando se esté en frente de una fotocopia autenticada por un notario o juez, no correspon-

de pedir que en el respectivo despacho exista el original o copia auténtica del documento, desde

luego que semejante condición viene referida es a lo que el aludido precepto estatuye en su prime-

ra parte” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de marzo de 1998, ref.

4943.

334

Devis (óp. cit., p. 478) citando a Rocha, afirma que por razón de la modificación introducida

por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil en el año setenta a lo dispuesto en los artícu-

los 73 a 77 del decreto ley 960 de 1970, si la copia no es objetada ni tachada se produce el reco-

nocimiento tácito.

335

Caso en el cual se admite que el documento electrónico sea autenticado por el notario, quien

para ello utiliza una firma digital legalmente adquirida, con lo cual se garantizan los principios de](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-318-2048.jpg)

![NATTAN NISIMBLAT

333

Un bit es la unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador.363

Esta sigla significa binary digit (dígito binario), que puede ser 0 ó 1. Bits son

varios dígitos, es decir varios bits; Por ejemplo, 10110; Por último un byte es

la unión de 8 dígitos, es decir, 8 bits son un byte.

Sin embargo, este tipo de procedimiento está contemplado para la obten-

ción de copias íntegras y universales de un equipo contenedor, como lo es la

totalidad de la información almacenada en un disco duro, situación que, por

regla general, se adecúa a la investigación penal, mas no a la civil, en la

medida en que si se piden archivos de un ordenador para que sean aporta-

dos a un proceso como prueba, los documentos que se vayan a obtener en

la inspección judicial o en el informe pericial nunca pueden ser ajenos a la

causa discutida dentro del proceso, lo cual busca evitar una intromisión in-

debida y con ello la afectación de la intimidad364

al investigar documentos

que no tienen relación estrecha con los hechos que se debaten.

Elaboración del dictamen

Para la elaboración del dictamen, el perito deberá observar y enunciar en

todo momento el cumplimiento las reglas de cadena de custodia.

El dictamen deberá ser comprensivo, lineal, con un lenguaje técnico y perti-

nente, que lleve al juez el conocimiento necesario para valorar el documento

basado en el informe presentado, comenzando por el diseño de la prueba, la

metodología de extracción, el cumplimiento de la cadena de custodia, el mé-

todo de análisis, el estado del arte en ingeniería forense y las conclusiones

del perito, las cuales no deberán contener apreciaciones de orden legal, sal-

vo que se trate de aspectos íntimamente relacionados con la actividad pro-

pia del perito, como ocurre con los peritajes contables o los científicos en

materia de ADN, que están sometidos a regulación gubernamental.365

En Colombia, la institución que establece y sigue las normas de procedi-

miento de investigación frente a documentos electrónicos es la Asociación

363

Disponible en: http://www.masadelante.com/faq-bit.htm. Consultado el 15 de junio del

2008.

364

Corte Constitucional, sentencia T-414 de 1992.

365

“Para la emisión del dictamen pericial, los peritos informáticos habrán de saber explicar en

términos asequibles para el juez las conclusiones que deduzcan de sus estudios […]” ídem, p. 153.](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-333-2048.jpg)

![NATTAN NISIMBLAT

339

práctica, momentos todos distintos en el iter que deben, por tanto, ser estu-

diados separadamente.379

Una vez determinada la conducencia del docu-

mento, se debe verificar que ha ingresado al proceso en la forma y con los

requisitos establecidos en la ley.

Así, un documento obtenido ilícitamente, aun cuando hubiere sido aportado

en tiempo e incluso sin que medie tacha de la parte contra quien se adujo,

no puede ser valorado, pues es claro que la ilicitud de la prueba deriva de

un mandato superior contenido en el inciso final del artículo 29 de la Consti-

tución que la torna en insaneable.

Posibles errores en la valoración del documento electrónico

Conforme a las previsiones anteriores, al momento de valorar el documento

electrónico, el juez puede incurrir en errores fácticos que lo llevan a desviar-

se de la correcta aplicación de la ley sustancial, aspecto recurrible en casa-

ción por la vía de la causal primera del artículo 368 del C.P.C., según la cual

se puede incurrir en errores de hecho o de derecho, según sea lo que se

pretende demostrar. Como ejemplo de estos errores, se pueden citar los si-

guientes:

Error de derecho por indebida asignación de mérito legal: tener por idóneo

un mensaje de datos en el que conste un acto sometido a solemnidad, como

puede ser la compraventa de bien raíz, cuando lo que se discute en el pro-

ceso es precisamente el derecho de dominio.

Error de derecho por restar mérito legal: no tener por probado un contrato

de carácter mercantil o no sometido a solemnidad que consta en documento

electrónico.

Error de hecho por falso juicio de existencia (suposición): presumir que un

documento impreso en papel, en el que aparece un correo electrónico, es el

correo en sí mismo.

379

En sentencia del 4 de septiembre del 2007, con ponencia del Magistrado Arturo Solarte Rodrí-

guez, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó que, “[…]en relación con la

actividad probatoria, debe enfatizarse que la satisfacción del debido proceso ordenada en el artículo

29 superior, abarca, por una parte, la perspectiva constitucional y, por otra, la estrictamente legal-

procesal, para entender que la trasgresión de lo primero, conduce a la prueba “ilícita”, mientras que

el desconocimiento de lo segundo, implica la producción de una prueba “ilegal”.](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-339-2048.jpg)

![DERECHO PROBATORIO

340

Falso juicio de identidad por mutilación: dejar de analizar partes de un do-

cumento electrónico o del peritaje que sobre este se realizó, y con ello abs-

tenerse de declarar su equivalencia funcional o declararla sin tener tal atri-

buto.

Error de hecho por adición: tener por enviado un mensaje que fue creado

pero en cuyo cuerpo no consta tal situación, o tener por cierta una fecha de

recibo cuando en el documento no aparece dicha información.

La sana crítica380

y el método técnico científico

Con la adopción del sistema penal de corte acusatorio mediante la expedi-

ción de la ley 906 de 2004, la doctrina procesal y, en especial, la de los au-

tores Luis Camilo Osorio Isaza y Gustavo Morales Marín, introdujo un nuevo

método de valoración probatoria denominado “método técnico científico”

que tiende por una reconstrucción de la verdad histórica utilizando todos los

recursos que las ciencias y las técnicas ofrecen, lo que impone a la vez al

juez el deber de analizar con perspectiva técnico científica las condiciones

del elemento material probatorio.381

Sin embargo, esta teoría fue de plano rechazada por la Corte Suprema de

Justicia en sentencia del 30 de marzo de 2006 (rad. 24468), la que reafirmó

que

“[…] en el sistema acusatorio, como en el debate oral se practican todas las

pruebas, salvo las excepciones atinentes a las pruebas anticipadas, el Juez

se convierte en el sujeto que percibe lo indicado por las pruebas. Con base

en esa percepción el Juez debe elaborar juicios y raciocinios que le servirán

para estructurar el sentido del fallo. En ese conjunto de ejercicios mentales

de reflexión e inteligencia el Juez no puede apartarse de los postulados de la

lógica, de las máximas de la experiencia, ni, por supuesto, de las reglas de

las ciencias. Es por ello que no resulta correcto afirmar radicalmente que la

380

“Se conoce como un sistema de valoración probatoria que menciona tres pilares a seguir: 1)

las reglas de la lógica 2) el conocimiento científico y 3) las máximas de la experiencia”. Conferencia

Doctor Álvaro Agudelo dictada el 25 de abril de 2008.

381

“Proceso Penal Acusatorio Ensayos y Actas”, Bogotá, 2004. FALTA CIUDAD AÑO Y EDITO-

RIAL](https://image.slidesharecdn.com/249731797-libro-derecho-probatorio-4-160827234217/75/4345-libro-derecho-probatorio-4-340-2048.jpg)