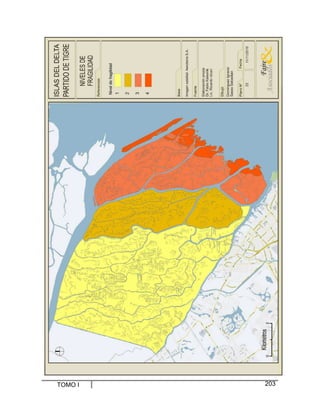

El documento analiza los niveles de vulnerabilidad del medio natural y antropizado en las islas de la Primera Sección del Delta Bonaerense. Describe que las islas más nuevas tienen una vulnerabilidad muy alta debido a la falta de estabilidad de sus ambientes naturales incipientes. Las islas más antiguas tienen una vulnerabilidad media o baja, ya que sus ambientes se encuentran más consolidados a pesar de las modificaciones. Finalmente, detalla los diferentes grados de consolidación del medio antropizado en las islas, incluyendo la subdivisión del suelo

![Municipalidad de Tigre (2006). Digesto. Recuperado el 18 de mayo de 2006, de: http://www.tigre.gov.ar/mainsite/mu-diginst.html.

NúñezT, Jankilevich, S., Brunstein, F. & Pelfini, A. (1998). Agentes públicos y privados en la construcción de un desarrollo

sustentable. Tigre: las dos caras de la ciudad global. Documento de trabajo. Buenos Aires: Universidad de Belgrano.

Pérez, J. (1999). El plan director. Antecedentes para una ciudad ambiental. Ambiente. Ética y estética para el ambiente

construido, segunda época, 80, 15-19.

Pesci, R. (2003). Siete ciudades siete. Luces y sombras de 7 ciudades en búsqueda de la sustentabilidad [versión electrónica].

Ambiente. Etica y estética para el ambiente construido, 91. Recuperado el 5 de junio de 2006, de: http://www.revistaambiente.com.ar/imagenes/92/siete20ciudades.pdf

Pírez, P. (2002). Buenos Aires: fragmentation and privatization of the metropolitan city. Environment and Urbanization, 14, 1, 5876.

Pírez, P. 2004). La configuración metropolitana de Buenos Aires: expansión, privatización y fragmentación. Realidad Económica,

208, 111-134.

Ríos, D. (2002). Vulnerabilidad, urbanizaciones cerradas e inundaciones en el partido de Tigre, durante el período 1990-2001.

Tesis de Licenciatura en Geografía no publicada, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Ríos, D. (2005). Planificación urbana privada y desastres de inundación. Las urbanizaciones cerradas polderizadas en el

Municipio de Tigre, Buenos Aires. Revista Economía, Sociedad y Territorio, 5, 17, 63-83.

Sánchez, L. (2000). La llegada del aluvión edilicio. Diario Página 12, 11/11/2000: 2.

Santana, P. de (1999). A mercadoria verde: a natureza. En A. Damiani et al. (Org.) O espago no fim de seculo. A nova raridade

(la.ed., pp. 91- 109). Sao Paulo: Contexto.

Suárez, E & Lombardo, R. (2004). Pitting the puUuted against the flooded: water resource management Tigre, Buenos Aires.

Environment and urbanization, 16, 2, 185-198.

Thomas, T (1994). A ecología do absurdo. Lisboa: Edicóes Dinossauro.

Torres, H. (2001). Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990. EURE, 27, 80, 33-56

Vidal Koppmann, S. (2002). Nuevas fronteras intraurbanas: de los barrios cerrados a los pueblos privados. Buenos Aires,

Argentina. En F., Cabrales Barajas (Comp.), Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas (la.ed., pp. 261-286).

Guadalajara: Universidad de Guadalajara- UNESCO.

Videla, E. (2002). Vecinos del Delta en pie de guerra contra un puente hacia las islas. Diario Página 12. Recuperado el 29 de

abril de 2006, de: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-3457-2002-04-01.html

2 VARIABLES ANTRÓPICAS

Arrese A. (2002) "Buenos Aires y la Ribera del Plata. Concepto de Diseño para Reestructurar el Centro de la Ciudad". DUP, Delft

Arrese A. (2002). Buenos Aires y la Ribera del Plata, en “El Río de la Plata como territorio”, Ediciones Infinito, FADU UBA, ISU

FURBAN, compilador Juan M. Borthagaray, Buenos Aires. págs. 149 a 176, ISBN 950-0666-7

Arrese A. (2005). Buenos Aires, en “Globalización y grandes proyectos urbanos”, Marisa Carmona y Álvaro Arrese compiladores

Ediciones Infinito., Buenos Aires, Argentina, págs. 227 a 238

Arrese A. (2007) Nuevos Escenarios en la Periferia del AMBA, en “Bordes e intersticios urbanos. Impacto de la globalización”.

TUDelft, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Universidad de Valparaíso, Chile. Marisa Carmona, Ana Falú y Eliana

Muga, editoras. Buenos Aires., pags.87 a 92

Arrese A. y Carmona M (2009).Buenos Aires, en “Planning trough Projects 30 cities”. Techné Press, Amsterdam, The

Netherlands. Marisa Carmona, Rod Burgess y M. S.Badenhorst ed, págs 121 a 137,

AYSA.(2010). Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, Buenos Aires

Berón,(1984)

COPE (2004). Plan Estratégico Buenos Aires 2010. Versión Preliminar

Del Giudice F. Fundamentos ecológicos, socio-ambientales e hidrológicos para la creación como sitio Ramsar a la 1ª

Sección del Delta, Islas de Tigre. Comisión de Vecinos del Delta Autoconvocados, octubre 2002

Fernández Taboada. “Enciclopedia Visual de la Argentina”, AGEA, Buenos Aires, 2002/03

Giesso-Mezzera. Breve Historia del Tigre, en “El Río de la Plata como Territorio”, AAVV, J.M. Borthagaray edit. , Ediciones

Infinito, Buenos Aires, 2002

Gob. Bs. As. (2003) “Desarrollo Económico y Gestión del Patrimonio. El Casco Histórico de Buenos Aires, el Eje Cívico y su

Área de Influencia. CEDEM.

H. Chimirri et al. “Mi país, la Argentina”, AGEA SA, Buenos Aires, 1995

INDEC. Censo Nacional 2001, Buenos Aires

PROSAP. (2009).Proyecto Sustentable del Delta Bonaerense. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la

Nación

Ríos D. y Pírez P. Urbanizaciones Cerradas en Áreas Inundables del Municipio De Tigre: ¿Producción de Espacio Urbano de Alta

Calidad Ambiental?, Revista eure (Vol. XXXIV, N° 1 01), pp. 99-119. Santiago de Chile, abril de 2008

Secretaria de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Consejo del Plan Urbano Ambiental GCBA (2001). Plan Urbano

Ambiental del la Ciudad de Buenos Aires. Síntesis

Secretaría de Cultura. GCBA (2003).” San Telmo y Montserrat. Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires”

Secretaría de Cultura. GCBA (2004). “Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires”

Torres H. (1992). El Mapa Social de Buenos Aires 1940-90, Serie Difusión FADU UBA, Buenos Aires.

3 ASPECTOS LEGALES

Código Civil de la República Argentina

Constitución de la Nación Argentina

Leyes Nacionales Nº 12.257, Nº 12.655, Nº 12.665, Nº 18.398, Nº 20.094 y Nº 25.688

TOMO I

232](https://image.slidesharecdn.com/tomoi-131025092406-phpapp01/85/Tomo-i-c-compactado-33-320.jpg)