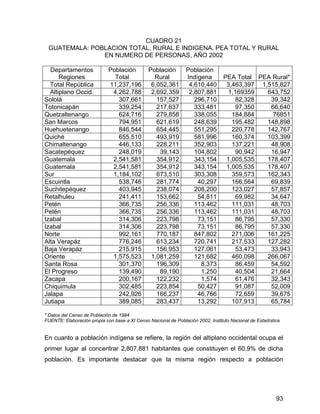

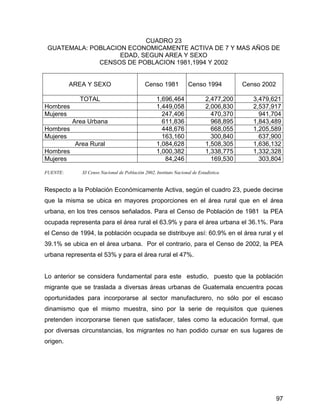

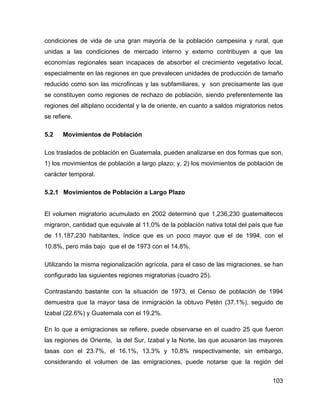

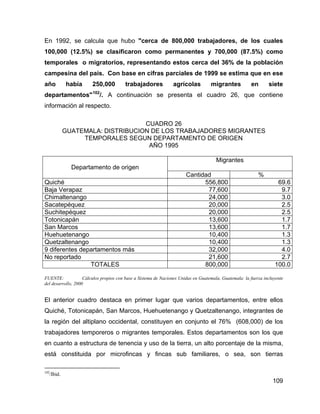

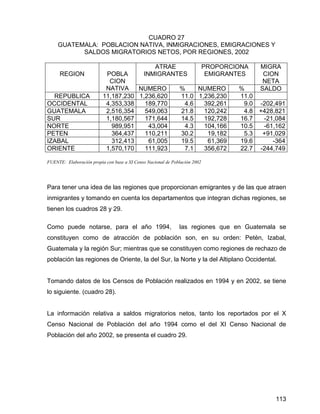

Este documento presenta un resumen de la tesis "Guatemala: Estructura agraria y migraciones internas de población". La tesis argumenta que la estructura de tenencia de la tierra en Guatemala, caracterizada por la concentración de tierras en grandes fincas y minifundios, es la causa principal de los movimientos migratorios internos a corto y largo plazo. Las regiones con minifundios expulsan población hacia regiones con mayores oportunidades económicas. La tesis concluye que la reforma agraria