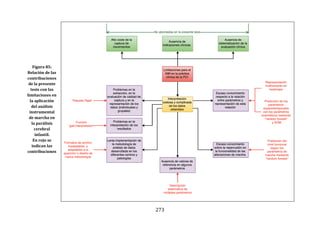

Este documento presenta una tesis doctoral sobre el análisis instrumental de la marcha en niños con parálisis cerebral infantil. La tesis propone cuatro objetivos: 1) Desarrollar una herramienta de software para automatizar el análisis de datos de marcha. 2) Aplicar esta herramienta para analizar la marcha en niños sanos y con parálisis cerebral, validando resultados previos y detectando nuevos patrones. 3) Estudiar la relación entre parámetros de marcha y funcionalidad motora. 4) Analizar la relación entre par

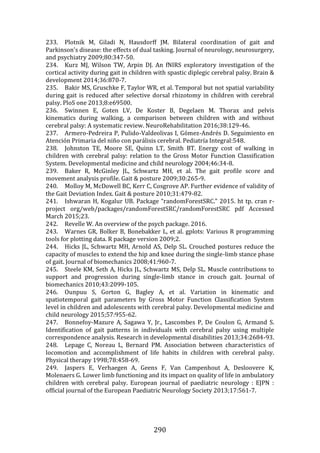

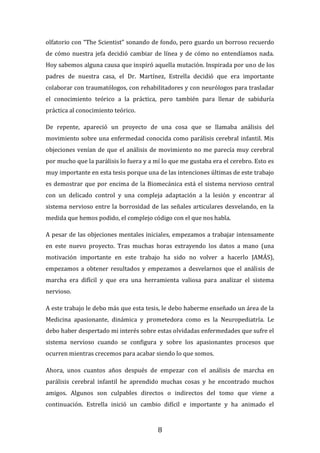

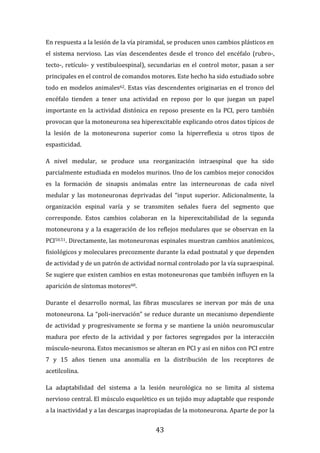

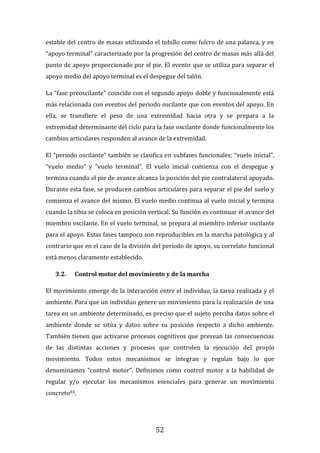

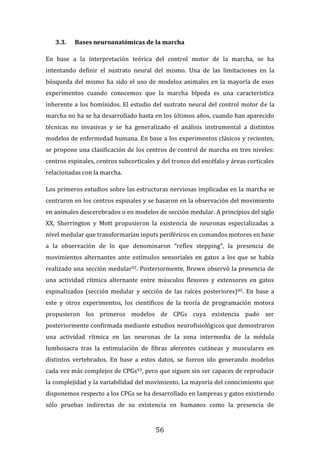

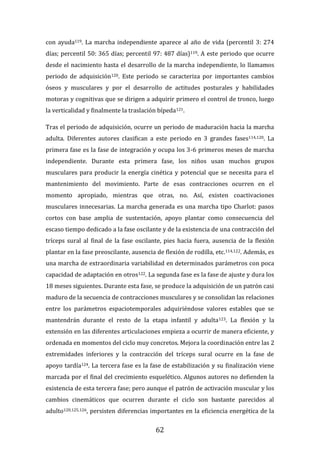

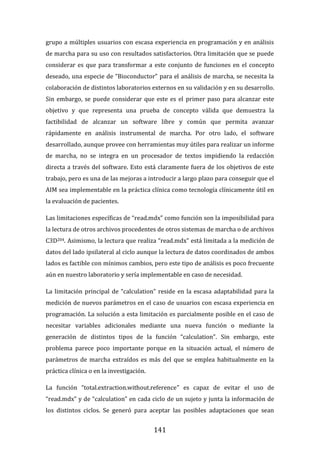

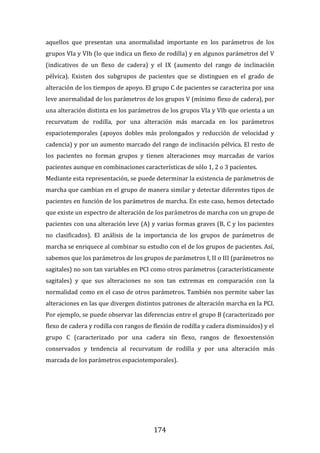

![106

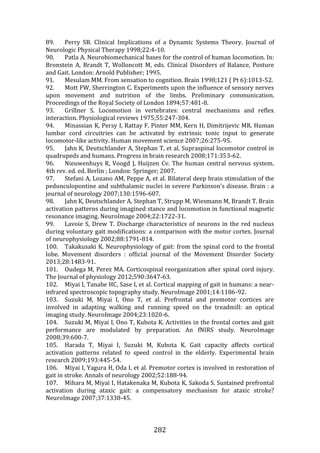

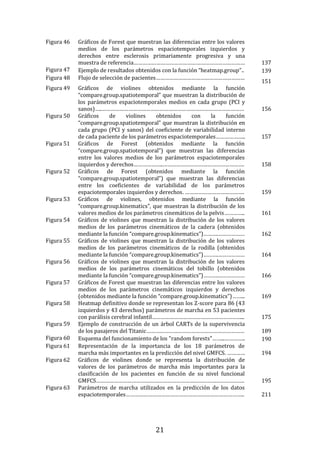

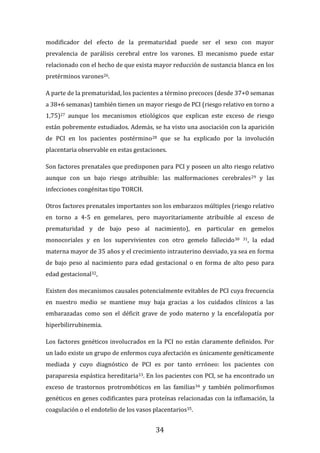

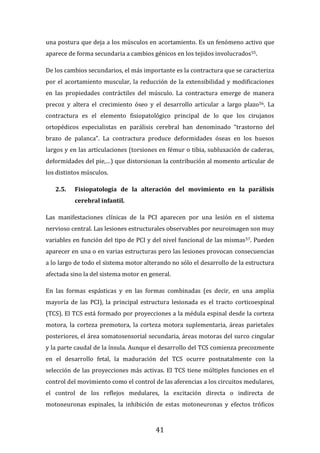

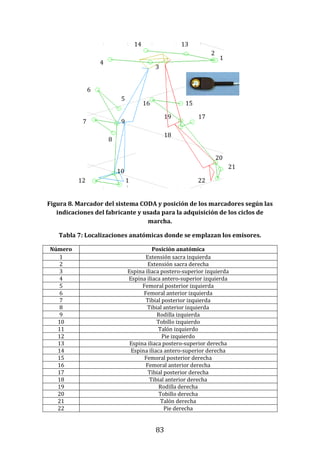

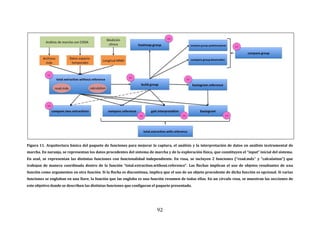

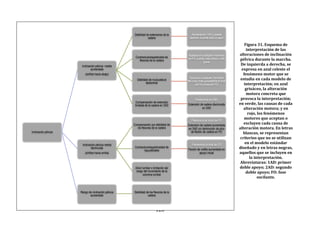

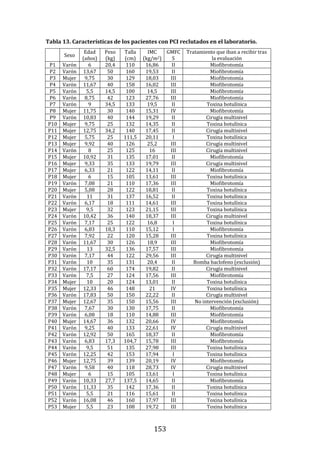

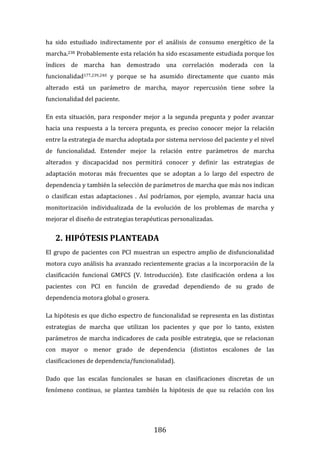

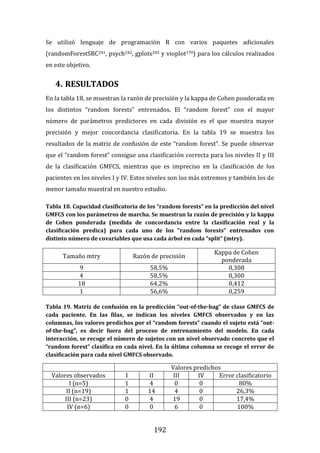

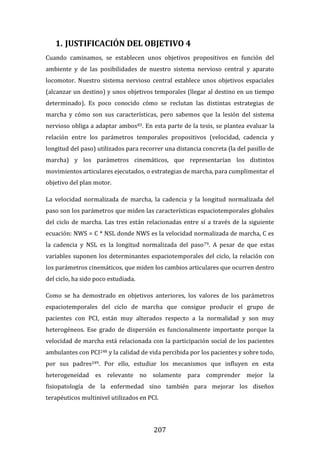

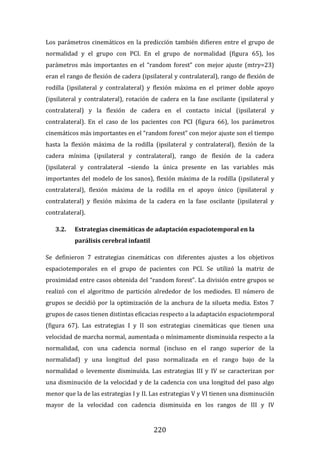

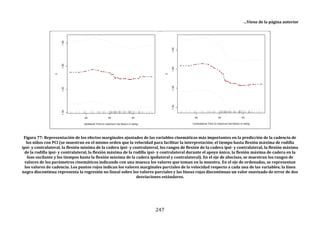

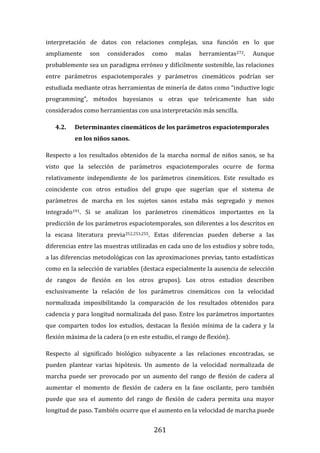

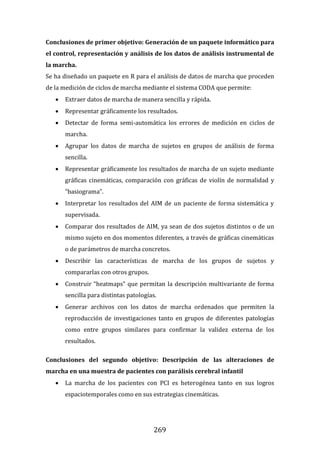

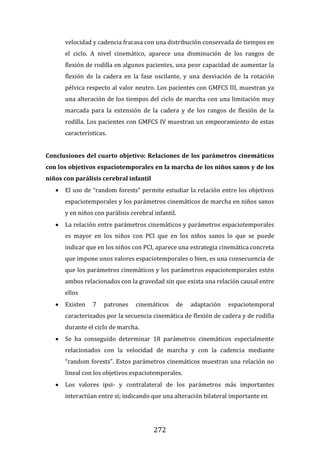

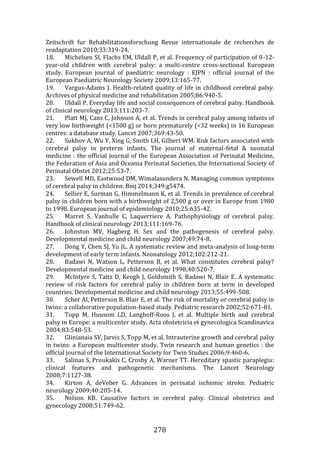

Figura 22. Dendrograma obtenido con build.group al que se le han retirado los

ciclos “outliers” mostrados en la figura previa. Se representan los resultados de la

base de datos definitiva.

La función “build.group” utiliza como argumentos a los resultados de cada sujeto

en formato “total.extraction.without.reference”, al número máximo de ciclos

recogidos por sujeto, un controlador para definir si se desea guardar o no los

códigos de sujeto utilizados en “total.extraction.without.reference” y controladores

para definir el tipo de extracción de datos cinéticos deseados. Como resultados, la

función “build.group” produce una lista que incluye a un vector con los códigos

usados para cada sujeto, un vector con los códigos usados para cada ciclo, una

matriz que resume la estadística de los parámetros de marcha en el grupo, una

matriz que recoge los datos antropométricos, una lista con todos los objetos

“total.extraction.without.reference” incluidos, listas que incluyen los valores

medios y el coeficiente de variabilidad por sujeto y los valores de cada ciclo del

sujeto de cada parámetro espaciotemporal, cinemático, cinético o de distancia

calculado, una lista con la matriz de distancia DTW, listas con las posiciones,

velocidades y aceleraciones angulares de cada ciclo, listas con las posiciones,

velocidades y aceleraciones angulares medias del grupo, una matriz con datos

adicionales para permitir representaciones gráficas posteriores y un vector con la

fecha de recogida de los datos con la función.

227

375

451

455

347

381

383

226

90

88

377

406

374

449

148

68

146

149

448

447

450

32

82

5

81

409

27

179

95

251

252

176

257

372

371

373

253

30

175

291

256

289

64

258

80

231

304

26

78

370

169

9

7

8

376

6

233

283

338

156

116

102

282

100

34

35

290

36

335

397

167

399

171

337

37

336

79

229

89

103

232

54

3

55

359

358

360

25

28

31

144

145

4

288

147

410

192

407

13

190

177

254

178

240

239

241

97

98

217

14

242

67

15

216

66

255

395

29

63

259

92

166

191

164

165

96

94

65

93

16

215

218

408

1

2

393

394

19

195

72

433

139

140

194

137

138

83

278

295

48

277

302

69

301

244

300

298

299

306

435

243

203

436

201

204

202

310

265

268

70

120

307

86

308

85

51

276

84

87

71

279

266

269

52

267

49

50

238

193

172

173

188

185

187

205

405

401

403

11

122

186

189

325

326

77

404

343

197

344

18

245

133

236

441

129

235

124

440

437

105

106

150

246

402

212

296

430

431

348

351

312

311

438

207

439

237

119

127

247

47

206

12

107

428

104

45

46

327

329

309

328

121

123

43

44

41

10

429

108

275

40

42

434

73

38

39

293

297

199

432

196

198

330

294

200

331

345

320

321

386

117

125

118

128

60

62

318

58

61

224

317

170

319

114

287

153

168

225

303

357

400

364

59

248

389

415

365

354

413

414

390

391

292

361

158

316

230

157

378

340

315

384

385

387

380

392

356

182

454

213

261

263

214

262

181

209

366

341

349

208

222

221

270

274

271

273

313

211

272

22

131

353

130

132

342

368

21

369

388

219

352

355

183

379

382

264

223

412

180

24

23

184

110

249

109

111

250

445

446

443

444

135

442

152

174

74

134

136

151

411

367

322

323

324

220

210

126

350

142

339

280

281

284

363

228

362

396

398

421

101

53

99

33

56

57

141

305

112

285

113

115

419

286

416

417

418

260

420

423

424

346

422

155

332

91

314

333

334

143

234

426

425

427

17

20

76

452

161

159

160

163

162

75

154

453

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Cluster Dendrogram

hclust (*, "average")

as.dist(cp.labA[[12]][[10]])

Height](https://image.slidesharecdn.com/gomezandresdavid-220401222051/85/gomez_andres_david-pdf-105-320.jpg)

![281

function classification system (CFCS). Research in developmental disabilities

2014;35:2651-7.

72. Novak I, McIntyre S, Morgan C, et al. A systematic review of interventions

for children with cerebral palsy: state of the evidence. Developmental medicine

and child neurology 2013;55:885-910.

73. Gomez-Andres D, Pulido-Valdeolivas I, Martin-Gonzalo JA, et al. [External

evaluation of gait and functional changes after a single-session multiple

myofibrotenotomy in school-aged children with spastic diplegia]. Revista de

neurologia 2014;58:247-54.

74. McGinley JL, Dobson F, Ganeshalingam R, Shore BJ, Rutz E, Graham HK.

Single-event multilevel surgery for children with cerebral palsy: a systematic

review. Developmental medicine and child neurology 2012;54:117-28.

75. Lamberts RP, Burger M, du Toit J, Langerak NG. A Systematic Review of the

Effects of Single-Event Multilevel Surgery on Gait Parameters in Children with

Spastic Cerebral Palsy. PloS one 2016;11:e0164686.

76. Moore GF, Audrey S, Barker M, et al. Process evaluation of complex

interventions: Medical Research Council guidance. Bmj 2015;350:h1258.

77. Fletcher A, Jamal F, Moore G, Evans RE, Murphy S, Bonell C. Realist complex

intervention science: Applying realist principles across all phases of the Medical

Research Council framework for developing and evaluating complex interventions.

Evaluation 2016;22:286-303.

78. Gage JR. The treatment of gait problems in cerebral palsy. London: Mac

Keith Press; 2004.

79. Whittle M, Levine DPDPT, Richards J, Whittle MGa. Whittle's gait analysis.

5th ed. / edited by David Levine, Jim Richards, Michael W. Whittle. ed. Edinburgh:

Churchill Livingston; 2012.

80. Sheridan PL, Hausdorff JM. The role of higher-level cognitive function in

gait: executive dysfunction contributes to fall risk in Alzheimer's disease. Dementia

and geriatric cognitive disorders 2007;24:125-37.

81. Perry J, Burnfield JM. Gait analysis : normal and pathological function. 2nd

ed. ed. Thorofare, N.J.: SLACK; 2010.

82. Rose J, Gamble JG. Human walking. 3rd ed. ed. Philadelphia, Pa. ; London:

Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

83. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control : translating research into

clinical practice. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams

& Wilkins; 2012.

84. Goldfield EC. Emergent forms : origins and early development of human

action and perception: Oxford University Press; 1995.

85. Brown TG. On the nature of the fundamental activity of the nervous centres;

together with an analysis of the conditioning of rhythmic activity in progression,

and a theory of the evolution of function in the nervous system. The Journal of

physiology 1914;48:18-46.

86. Whelan PJ, Hiebert GW, Pearson KG. Stimulation of the group I extensor

afferents prolongs the stance phase in walking cats. Experimental brain research

1995;103:20-30.

87. Latash ML, Scholz JP, Schoner G. Toward a new theory of motor synergies.

Motor control 2007;11:276-308.

88. Thelen E, Smith LB. A dynamic systems approach to the development of

cognition and action: Cambridge.](https://image.slidesharecdn.com/gomezandresdavid-220401222051/85/gomez_andres_david-pdf-280-320.jpg)