Cuando la muerte no encuentra su fin

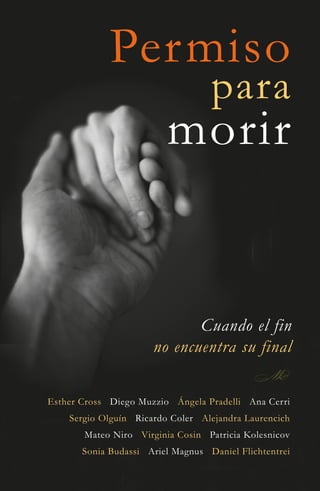

- 1. Cuando el fin no encuentra su final Permiso para morir Esther Cross Diego Muzzio Ángela Pradelli Ana Cerri Sergio Olguín Ricardo Coler Alejandra Laurencich Mateo Niro Virginia Cosin Patricia Kolesnicov Sonia Budassi Ariel Magnus Daniel Flichtentrei

- 2. 1

- 3. 2

- 5. 4

- 6. 5 Permiso para morir Cuando el fin no encuentra su final Esther Cross Diego Muzzio Ángela Pradelli Ana Cerri Sergio Olguín Ricardo Coler Alejandra Laurencich Mateo Niro Virginia Cosin Patricia Kolesnicov Sonia Budassi Ariel Magnus Daniel Flichtentrei Prólogo: Francisco e Ignacio Maglio Palabras preliminares: Dinah Magnante Idea: Ángel Omar Scapin, Daniel Flichtentrei, Ricardo Mastandueno Selección y edición: Juan Nadalini

- 7. 6 Flichtentrei, Daniel Permiso para morir : cuando el fin no encuentra su final / Daniel Flichtentrei y Ricardo Mastandueño. - 1a ed. - Olivos : Marketing & Research, 2014. E-Book. ISBN 978-987-28001-6-1 1. Narrativa Argentina. 2. Relatos. I. Mastandueño, Ricardo II. Título CDD A863 Fecha de catalogación: 10/01/2014 © 2013, Marketing & Research S.A. Imagen utilizada en tapa: ©iStockphoto.com/intramednet Marketing & Research S.A. Fray Justo Sarmiento 2350, Olivos, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. info@intramed.net www.intramed.net Diseño: Darío García Pereyra Hecho el depósito que indica la ley 11.723 Impreso en Argentina Primera edición: noviembre de 2013 Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra. Reservados todos los derechos.

- 8. 7 “No hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien; ello no se debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes, no sólo los físicos, sino también los emocionales, históricos y medioambientales. Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría sugerirles varias” John Berger, Un hombre afortunado “¿Qué hace uno cuando sabe que los moribundos preferirían morir en casa que en el hospital, pero sabe también que en casa van a morirse antes? aunque quizá sea eso lo que quieran. Quizá no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los órganos de las personas se antepone a veces al cuidado de las personas mismas” Norbert Elias, La soledad de los moribundos

- 9. 8

- 10. 21 La agonía de Marcelo D. Esther Cross

- 11. 22

- 12. 23 La ciudad amaneció con pintadas frente a la clínica, en la avenida Olascoaga y otras calles del centro. No se sabe quiénes fueron porque lo hicieron de noche, sin que los vieran. Escribieron las paredes de los edificios, los garajes, los portones, una y otra vez, con dos o tres frases y sus sórdidas variantes. La repetición, como efecto, las multiplica, aunque en rigor no son tantas. Dicen: a marcelo lo mata la medicina, lo mata el estado. dicen: muerte indigna. Y como lema de obsesión, con más frecuencia dicen: marcelo vive. Al principio, suena familiar, esa es la trampa, porque imita la fórmula de siempre para invocar líderes muertos. evita vive, perón vive, el che vive, por ejemplo. Pero estas pintadas desafinan enseguida. Hay algo raro, algo que choca y está mal, porque el Marcelo que nombran no tendría que ser una figura pública y no está muerto. No está muerto pero vive en estado vegetativo permanente desde hace diecinueve años. No siente, no sabe que tiene un cuerpo porque se quedó sin consciencia; es decir que tampoco sabe que no sabe. Hace diecinueve años que llegó a la entrada de la muerte, y ahí está, sin poder irse. Entre su cuerpo y su destino se interponen voluntades ajenas a su voluntad. Son las mismas que mandan a escribir marcelo vive porque quieren que viva a toda costa. Pensándolo bien, la frase se les vuelve en contra. marcelo vive podría ser la mejor forma de describir la situación de Marcelo, porque vive solamente, nada más. No puede querer a alguien ni dejar de querer; o comer lo que le gustaba: ni siquiera puede comer. Un cordón umbilical de goma lleva los

- 13. 24 alimentos químicos a su intestino, por tracción de una bomba mecánica. Recibe hidratación artificial. Tiene cuarenta y nueve años. Lo levantan y lo acuestan. Duerme y abre los ojos en un canal vacío. Lo lavan y lo afeitan. Le cambian los pañales y la sonda vesical. Tiene más cicatrices que todos los pacientes de una sala de post quirúrgicos juntos. Le pusieron férulas y le inyectaron Botox en los dedos para estirárselos, y sin embargo sus manos y pies están agarrotados. Pronóstico y diagnóstico se empatan, para mal, en su caso. El estado vegetativo permanente también es irreversible. Los informes de los peritos son concluyentes. A la falta de expectativa, se suma el deterioro. Envejece en automático. No hay mínima esperanza, pálpito de cambio ni beneficio de la duda. Los reportes dicen “está desahuciado”, “lo asiste el derecho a una muerte digna”, “tiene derecho a morir”. Cazaba. Nadaba. Hacía cursos de supervivencia. Escaló el Lanín. Andaba en kayak. Esquiaba. “Era canchero”, dicen. Era el primogénito. Se había recibido de contador público en Buenos Aires. De vuelta en su provincia, había abierto su propia concesionaria de autos. “Tenía treinta años. Estaba en la plenitud de la vida, pero tuvo la mala suerte de tener un accidente”, dice Adriana, una de sus dos hermanas. “Chocó con la moto, en una ruta provincial.” Adriana recibió la llamada en la chacra familiar, donde lo esperaba con Andrea, su otra hermana. Un rato antes, se había encontrado con Marcelo en una heladería. Habían quedado en reunirse en la chacra. Pasaron las horas y sonó el teléfono. Era el padre, que le avisó del accidente que había tenido “uno de los nuestros”. Lo dijo así para atenuarle el golpe a su mujer, que estaba a su lado. Adriana pensó enseguida en Marcelo. Le dijo a Andrea y salieron a buscarlo. Eso fue en octubre de 1994. “Fui a la ruta, lo encontré tirado. Ya había un mundo de gente. Mi familia era muy conocida. Mis padres llegaron en auto. Sacaban un pañuelo blanco por la ventana, como se hace en los accidentes. Marcelo estaba consciente. Hacía fuerza para levantarse. Me dijeron ‘no llorés porque te escucha’. Me subí con él a la ambulancia y fuimos al hospital. Lo único que recuerdo es que se lo llevaron a hacerle estudios de todo tipo. Tenía traumatismo de cráneo, fractura de cadera y fractura de su

- 14. 25 brazo izquierdo, la mano quebrada, golpes en todo el cuerpo, con la incertidumbre de lo que podía pasar con su vida. Le pusieron un tutor en la cadera. Le drenaron los hematomas de la cabeza, donde le dejaron un medidor de presión.” Estaba en coma medicamentoso. Los padres y las dos hermanas cambiaron sus rutinas, cancelaron un casamiento, suspendieron y rearmaron, con esa velocidad que tiene la tragedia para destejer todo. Cuando le retiraron las drogas, Marcelo se despertó. “Le decían ‘levantá la mano izquierda, mové la pierna’, y levantaba la mano y movía la pierna. Estaba entubado, no podía hablar, pero cuando le preguntaron a quién quería ver, hizo señas. Me llamó”, cuenta Adriana. “Nos preguntó con los dedos qué había pasado, no se acordaba. Le llevábamos revistas y hacía guiños para que diéramos vuelta la hoja. Evolucionaba bien, aunque siempre tenía fiebre. Iban a trasladarlo a una habitación común. Mi madre me llamó una madrugada. Eran las 2 de la mañana, me dijo que Marcelo se había puesto mal. Le dije ‘pero cómo, cómo puede ser’. Corrimos a verlo. Una infección intrahospitalaria le había tomado el cerebro. Entró en coma. Nunca se despertó.” Lo llevaron a Buenos Aires en un avión sanitario. Fueron a la Favaloro, el ALPI, la Bazterrica, en una gira continuada de un año. Les decían que había que esperar y esperaban, moderando progresivamente la esperanza. Un día un médico les habló a las hermanas de estado vegetativo. “Me pregunto cuándo empezó todo esto”, escribe Andrea, la hermana más chica de Marcelo. El comienzo de la tragedia de su hermano puede remontarse al día del accidente, o a lo mejor todo empezó “¿esa mañana aplastante de 1995 en que el equipo médico del instituto de rehabilitación nos llamó para decirnos que Marcelo era un ‘vegetal’?”. Lo cierto es que, dice Adriana, “Marcelo sobrevivió porque hubo una familia que estuvo detrás, que tuvo el dinero y pagó lo que hubo que pagar, lo que fuera”. Ahora hay otros métodos de exploración y diagnóstico. Entonces las cosas eran distintas. “Nunca nos dijeron ‘no se va a recuperar nunca’, eso lo descubrí yo en el 2009”, dice Adriana. Las pistas para armar el cuadro estaban ahí, servidas, de todas formas. Durante esos primeros años, Adriana decía, con frecuencia, “no toquen

- 15. 26 más a mi hermano”. Ella y Marcelo eran tan unidos que a veces los tomaban por mellizos. Ahora también estaba todo el tiempo a su lado. Veía el cuerpo de su hermano sometido a una lógica cuyo sentido estaba por verse. Al estado vegetativo se sumaban epilepsia post traumática, esofagitis por reflujo con hemorragias y sangrado, neumonías, y ahí se dejaba de enumerar pero la lista seguía. ¿Había un desfasaje entre los procedimientos y las expectativas de recuperación? Construyeron una casa especial en la chacra, una clínica familiar diseñada para el trabajo del milagro a voluntad. Apostaban a las chances de una ilusión que nadie descartaba. “Nos decían que teníamos que esperar”, cuenta Adriana. “La vida de la familia pasó a ser la de un hospital”. El baño era una mezcla de laboratorio y gimnasio. Subían la camilla, con una placa metálica, hasta una reja situada bajo el duchador. Encargaron una cama ortopédica. Había enfermeros las veinticuatro horas, una fonoaudióloga, una kinesióloga dedicada, inútilmente, a que Marcelo aprendiera a tragar. “Esa hubiera sido la gran cosa.” Los padres se aislaron con el hijo en ese mundo aparte, a quince kilómetros de la ciudad. El aire incontaminado de la chacra era benéfico. El padre dejó el trabajo. Los buitres de ocasión cayeron sobre el negocio relegado. Sufrieron la traición y el impacto del fraude, pero siguieron adelante. Como Marcelo no reaccionaba, y poco podía hacerse por él, se abocaron a mejorar el mundo que lo rodeaba. Ampliaron las ventanas de su cuarto para que viera los nogales plantados por los abuelos, si es que tenían la suerte de que un día despertara. La madre se ocupaba personalmente del panorama improbable del futuro y cuidaba las flores del jardín. Lo llevaban a la mesa de Navidad y celebraban con él, como si supiera. Le contaban las historias del día. Le mostraban fotos y revistas de autos. Los padres vivían para él. “Llevaban registro de todo, medicamentos, temperatura, horarios”, cuentan las hermanas. “Consultaron a Alemania y a Cuba para ver si lo recibían, pero todo fue en vano”, dice Adriana. Una psicóloga les explicó a Adriana y Andrea que su madre se quería morir. Les dijo que su madre “no podía soportar la idea de que Marcelo falleciera antes que ella”. “Todos esos años respeté la decisión de mis padres como dadores de vida de mi hermano”, dice Adriana. La madre se murió de cáncer en

- 16. 27 el 2003. Tuvieron que internar a Marcelo en una institución. El padre iba todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Se sentaba al lado de la cama, alisaba la sábana, limpiaba los labios del hijo con el pañuelo, hasta que en esa vigilia, el padre también se enfermó y después murió, a los 84 años, en el 2008. Las cenizas de los padres están enterradas en la chacra, donde la casa sigue en pie, intacta, vacía. Cuando las hermanas preguntaban por Marcelo, recibían el parte. El legajo clínico ocupó los lugares vacantes de su biografía, ocupó todo. Ahora Marcelo es también el paciente X688. Se describen las noticias de un físico sin carácter, novedades de un cuerpo en desgaste. Las hermanas atienden la memoria, en el pasado encuentran al hermano que se fue el día que entró en coma. “Un día le pregunté a Andrea: ‘¿cómo era Marcelo?’”, cuenta Adriana. “Nos perdieron la historia.” Al paciente X688 le corresponden, inevitablemente, los lazos de una nueva formalidad. Las hermanas son sus curadoras. Los padres nombraron curadora a Adriana poco después del accidente. Al tiempo, Andrea también asumió la representación de los intereses de su hermano. Sus padres depositaron en ellas toda su confianza para que velaran por él. Los padres han muerto, y ellas son las únicas que recuerdan a Marcelo, las únicas que saben cómo era, quién es. “En el año 2007 escribimos en su historia clínica nuestra negativa a la colocación de respirador y a maniobras de resucitación si Marcelo ingresaba en una unidad de terapia intensiva”, cuenta Andrea. “Un año más tarde retiramos la kinesiología. Y en el año 2009 pedimos, directamente, que no le suministraran antibióticos en caso de infección. Nunca logramos que se respetaran estos pedidos”, dice. Se encontraron con una sorda negativa, cartas documento y amenazas. “Fue, justamente, para poner límites a las acciones desproporcionadas de algunos profesionales de la salud que se llegó a una indeseada judicialización”, cuenta Andrea. Cuando en el año 2009 confirmaron que la situación de Marcelo es irreversible, tomaron la decisión: “Ya no podíamos mirar a un costado, sabíamos cuál era el pronóstico. Empezamos el camino de ir a los comités de Bioética. Todos llegaron a la misma conclusión: hay que dejarlo partir,

- 17. 28 lo que se hace ahora es simplemente mantener un cuerpo con vida”, cuenta Adriana. “Queremos el retiro del soporte vital”, escribe Andrea. “Marcelo no hubiera querido esto”. El último dictamen del largo proceso fue pronunciado por el Tribunal Superior de Justicia provincial: la decisión del retiro del soporte vital es un asunto privado, familiar, que queda en manos de Adriana y Andrea. Pero la cruzada en pro de la vida a toda costa, la exaltación de la vida biológica por encima de la dignidad de la vida, no aceptó el dictamen. El asunto está ahora pendiente del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La historia de Marcelo se convirtió en un caso ejemplar, y en la ciudad de su infancia, donde está internado, pasan cosas. Un obispo sentenció que “desgraciadamente la familia de Marcelo ya no es su familia de sangre”, y pidió que se lo entreguen para cuidarlo, como si ese fuera el tema. “Marcelo tiene una serie de actos que más bien parecen dirigidos, no simplemente reflejos condicionados”, opinó, con gestos de doctor. De pronto el cuerpo de Marcelo es un texto oscuro donde hay signos, que “parecen” esto y lo otro y cada uno puede desentrañar. En el relevo de palabras, se cambia todo, impunemente: médicos por augures, familiares por enfermeros, y reflejos condicionados por impresiones personales. Marcelo es ahora, además, un símbolo (“un ícono de la sociedad”, dice una feligresa). “No vaya a ser que esto nos lleve a cosas peores”, amenazó el obispo. Las calles amanecieron con pintadas. Habilitadas por el ejemplo, otras personas no se privaron de opinar. Una señora cuenta que la dejaron entrar a ver a Marcelo. Le hizo caricias, lo rascó, no tiene escaras: “no hay ningún problema”, concluye, e invita a un juez a que “venga y vea”. Una cuidadora comenta que es grandote, que lo bañan, y se ufana porque “está impecable”, como si la limpieza fuera en sí misma una garantía de bienestar y dignidad. Dice que lo incorporan con cariño “cuando se le cae la cabeza” y que lo ve “moviendo los labios como si nos acompañara en el rezo” cuando rezan. En una carta online, una mujer relata que una tarde estaba en la clínica y consiguió permiso para verlo. Si hubiera llegado unos minutos antes, lo hubiera visto “formando parte de un festejo”. También hubo un “abrazo

- 18. 29 por la vida”. El abrazo se desbandó, y un grupo de personas entró y abrió la puerta de la habitación. En un sitio online lamentan no contar con una foto actual de Marcelo porque sus hermanas lo prohíben. Da pena que las hermanas tengan que aclarar que “a Marcelo no le hubiera gustado que nadie lo viera en su estado actual”. Dice Andrea: “No queremos que sigan metiendo en ese cuerpo agujas, instrumentos, frustraciones y proyecciones o convicciones personales y que pueden aplicar para sus propias vidas, pero no en lo que queda de la suya”. Y dice algo todavía más importante: “Aunque lo nombren mil veces, no están hablando de Marcelo”. Una tarde, hace mucho tiempo, la madre iba en el auto con los chicos por la avenida Olascoaga. Estacionó y bajó a hacer un trámite. “El auto era una break”, recuerda Adriana. Después trata de sacar cuentas y dice: “Tendríamos nueve o diez años”. La madre bajó y ellos se quedaron en al auto, hojeando una revista Selecciones. Leyeron la nota que contaba el caso “de Karen Quinlan, una chica en USA, que entra en estado vegetativo por consumo de alcohol y drogas. Nos dio miedo, nos re asustamos, no podíamos creer lo que leíamos en nuestro corto entendimiento de chicos”. Marcelo la miró y le dijo: “Si alguna vez me pasa algo así, a mí me dejás morir”. “La agonía de Karen Ann Quinlan” es el título de la nota que recuerda Adriana. Está en el Tomo XVI, Número 91 de la revista Selecciones, que es la versión española de la Reader’s Digest. Ese número no está digitalizado, pero un librero de segunda mano tenía un ejemplar, en Azul, al sur de la provincia de Buenos Aires. Podía comprarse por Mercado Libre y en pocos días llegó por correo. La revista huele a humedad. Cuando salió, costaba 900 pesos. Era la revista más traducida del mundo, con versiones en alemán, chino, danés, finlandés, italiano, japonés, noruego, portugués, sueco, hasta braille. Las publicidades hacen un poco de gracia, como pasará con las de hoy el día de mañana. Hay una sección que se llama “Citas citables”, pero quién leería eso. Hay una nota sobre ejercicios de relax y otra sobre el desempleo. Sólo los chistes de relleno en las esquinas y entre notas de opinión y reportajes parecen de otro tiempo, por lo raros e ingenuos.

- 19. 30 Hay muchos avisos de enciclopedias accesibles y métodos para aprender idiomas sin esfuerzo. La nota que leyeron los hermanos ese día tiene su propia portada dentro de la revista. La cara de Karen Ann Quinlan —el pelo largo oscuro, los ojos claros—, copiada de su foto de graduación por un dibujante, ocupa casi toda la página. El ilustrador también dibujó, más chicos, a un juez en el estrado y a los padres de Karen Ann, rodeados de micrófonos, debajo del juez. Del otro lado de la página dice, a modo de resumen, que Karen Ann Quinlan “entró en profundo coma”, que sus “sus padres resolvieron desconectar los aparatos que le conservaban artificialmente la vida”, que el caso quedó ventilado en público “a menudo con distorsiones y sensacionalismos”. “Al entrar en prensa la presente edición, Karen Ann Quilan todavía vive sin la ayuda del respirador mecánico en el Asilo de Morris View”, aclaran al final, cuando la nota termina. Para desdecir los falsos rumores de que su hija era una especie de bella durmiente, los padres escribían la verdad en un libro, compendiado en la nota. Su hija ya no tenía el pelo largo, como todos creían, y su cara se había hinchado, en vez de estilizarse, como comentaban. Antes de aceptar la realidad, se habían ilusionado por lógicas razones sumadas a la falta de información. Le hablaban, le repetían los nombres de personas conocidas y lugares donde acampaban y esquiaban, aunque ahora se daban cuenta de que habían conformado “un coro macabro” a su alrededor. Gritaron excitados cuando abrió los ojos por primera vez para darse cuenta, enseguida, de que sólo miraba el vacío. Los fisioterapeutas le enderezaban las manos y las piernas, que al rato volvían a encogerse hacia una rígida posición fetal. Su hija movía la cabeza, hacía muecas horribles. Los padres sufrían por ella y por sus otros dos hijos. Karen no hubiera querido vivir así. Estaban seguros, la conocían, una vez había dicho que la dejaran en paz si le pasaba algo parecido. Cuando quisieron retirarle el soporte vital, los padres se encontraron dando explicaciones, como si fueran sospechosos de un crimen. También se convirtieron en guardianes. Frenaron a gente que quería meterse en el cuarto de su hija, con o sin disfraces de curas o enfermeros. Interceptaban paparazzi y no entregaron fotos porque Karen “no hubiera querido que nadie la viera

- 20. 31 en su estado actual”. Tuvieron que llevar su historia a la corte. De a ratos parecía un juicio contra ellos. Aunque los defensores de la vida física a ultranza quisieran empatar a Karen con una criatura de cuerpo crecido, la verdad era otra. Un neurólogo había declarado en el juicio que Karen no era una nena dormida. Si lo forzaban a compararla con alguien, su estado se asemejaba, más bien, al de una criatura anencefálica. La historia de Karen Ann Quinlan y su familia estaba en boca de todo el mundo. Ahí estaban Marcelo y Adriana, leyéndola en la Selecciones, en una ciudad del sur de la Argentina. “Más de 30 millones de ejemplares vendidos mensualmente en 32 países y 13 idiomas”, dice, al pie de la tapa y la contratapa. La madre de Karen Ann Quinlan habló en sus memorias —publicadas años después— del dolor que implicó ver a su hija convertida, por la fuerza, en una figura pública. Su foto de graduación, escribió, estaba en todos lados. Hoy, la foto de Marcelo, sentado en un bote, campera azul, torso de frente, cara de perfil, se reproduce en sites y diarios por generación espontánea. La Selecciones que contiene la nota que leyeron Adriana y Marcelo fue publicada en español, en México, en agosto de 1978, cuando Marcelo tenía quince años. No tenía nueve o diez años, como calcula Adriana cuando saca cuentas, entornando los ojos. Marcelo era su hermano mayor y quizá ella empareja sus edades en el recuerdo como si realmente fueran mellizos. A lo mejor cree que eran más chicos de lo que eran porque el miedo siempre nos empequeñece. Pero Marcelo tenía quince años ese día y estaba en condiciones de entender esa historia, que puede asustar a cualquiera. “Se lo debo”, dice Adriana, al recordar. Marcelo tenía la revista en la mano, la miró y le dijo: “Si me pasa algo así, a mí me dejás morir”. “Nunca me voy a olvidar de ese día. Se lo debo”, insiste Adriana. “Nosotras dos lo sabemos”, dice Andrea: “Marcelo no hubiera querido esto. Y lo dejaremos ir. Es la decisión más profundamente ética y amorosa que hemos tomado en nuestras vidas”. Y el tiempo hará su trabajo indiferente con las pintadas, por supuesto.

- 21. 32

- 22. 33 El cielo de las tortugas Diego Muzzio

- 23. 34

- 24. 35 Así, pues, llegaron junto a la Falsa Tortuga, que los miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas… Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Mateo 7, 9-10 1 La misa acababa de concluir y yo estaba solo en la capilla, ordenando los elementos de la liturgia, a medio camino entre el altar y la sacristía, cuando un hombre irrumpió en el templo. Avanzó unos pasos entre la doble hilera de bancos y, sin saludar ni presentarse, dijo que ni él ni su esposa eran creyentes pero que, de todos modos, tenía que hablar conmigo. Murmuró aquella declaración en un susurro casi inaudible, con una rabia contenida que le deformaba la voz, transformándola en una mezcla extraña de gruñido y queja. Sin embargo, antes de que la frase terminara de extinguirse entre las paredes de la capilla, hubo una repentina inflexión en su tono, un temblor hacia el final, producido, quizá, por la indignación o el cansancio. Debía tener unos treinta años, y era alto, flaco, desgarbado. Usaba anteojos de montura gruesa y, en ese primer momento, tuve la intuición

- 25. 36 —casi diría el prejuicio— de que aquellos lentes no ayudaban a su dueño a mirar con claridad el mundo, sino que le servían más bien para ocultarse de él. Y allí se quedó, sin decir nada más, inmóvil entre los bancos, mirando hacia mi dirección sin mirarme a mí, los hombros caídos como si soportaran el peso del mundo. Le pedí que me aguardara un segundo y, después de sacarme el alba y de dejar todo en su sitio, me acerqué a él y me presenté. —Soy el padre Conti, pero aquí, en el hospital, todo el mundo me conoce como el padre Pablo —dije, tendiéndole la mano. Durante algunos segundos, se quedó observando mi mano sin reaccionar. —Gustavo Ledesma —terminó por decir, incómodo; y, como si no le quedara más remedio, me tendió la suya. Era una mano fláccida, fría, que me hizo pensar —Dios me perdone—, en una medusa o alguna otra criatura del fondo marino. Lo conduje al pequeño despacho que ocupo en el hospital y lo invité a tomar asiento. Ledesma se dejó caer sobre la silla, el mentón hundido en el pecho. Su mirada ausente recorrió la oficina resbalando sobre la superficie de las cosas, y se detuvo un instante en el crucifijo que tengo sobre el escritorio. —Vengo a verlo a pedido de mi hija —dijo. —Ana, ¿verdad? Asintió, sorprendido de que yo estuviese al tanto del caso, porque la familia nunca había solicitado la asistencia espiritual de un sacerdote. Pero en el servicio infantil de cuidados paliativos del hospital, todos trabajamos en estrecha relación y las informaciones circulan. Ana tenía ocho años y había ingresado al servicio un mes atrás. Sufría de leucemia mieloide aguda. Según me comentó en su momento la doctora Estévez, el avance de la enfermedad fue muy virulento y ninguno de los tratamientos empleados dio resultados positivos. Últimamente, su estado se había degradado mucho. La doctora Estévez y el doctor Laurenti, jefe del servicio, no son proclives a hablar en términos de tiempo. Saben por experiencia que ese tipo de pronósticos no son infalibles y, por lo tanto, prefieren callar. Y es que, en el tiempo de vida que les resta a los pacientes, intervienen no sólo causas fisiológicas, sino

- 26. 37 también psicológicas o espirituales. Yo creo que la mayoría de nuestros chiquitos parten simplemente cuando se sienten listos. Algunos lo hacen rodeados de sus padres y familiares más cercanos; otros, en cambio, esperan los raros momentos en que se encuentran solos, tal vez porque, envueltos en el amor de tantos brazos que desean retenerlos, les resulta imposible partir. A continuación, Ledesma dijo que no sabía de dónde había sacado Ana la idea de ver a un sacerdote, y empleó los siguientes cinco minutos en dejar bien en claro que, personalmente, no aprobaba la política, ni los procedimientos, ni las mentiras y supercherías de la iglesia católica. No sé si, al hacer tal declaración, Ledesma esperaba alguna reacción de mi parte. En todo caso, no tuvo en cuenta que trabajo en el servicio infantil de cuidados paliativos del hospital desde hace ya más de diez años y que, en este lugar, la gente en guerra con Dios es numerosa. De manera que seguí mirándolo a los ojos sin pestañear, y esperé a que continuara. —Ya hace varios días que Ana insiste —prosiguió—; en fin, mi esposa y yo estamos de acuerdo. —¿Qué quiere decir? —Digo que, si usted pudiera, en algún momento, pasar a verla… Sobrevino un silencio y estuve tentado de preguntarle “¿Para qué, para llenarle la cabeza con mentiras y supersticiones?”. Pero, por supuesto, me contuve, y la conversación siguió su curso. Tuve que hacerle a Ledesma algunas preguntas, que él respondió con parquedad, evitando mirarme, pero acomodando una y otra vez los gruesos lentes sobre el puente de la nariz. Ana no había sido bautizada y no tenía ningún tipo de educación religiosa. Hasta el momento, la familia no había lamentado la pérdida de ninguno de sus integrantes, y el padre de Ana estimaba que, para su hija, la muerte debía ser un concepto más o menos abstracto. Sin embargo, la criatura estaba al tanto de la gravedad de su situación y había soportado los tratamientos y las recurrentes hospitalizaciones con mucha valentía y paciencia. —Es como si Ana supiese… —susurró Ledesma, y no pudo continuar.

- 27. 38 Para mí, aquel tipo de reacción no era raro. Si, por un lado, los médicos no se atreven a hacer pronósticos, por el otro puedo afirmar que he conocido chiquitos que conocían con exactitud la fecha de su partida, como si un ángel se hubiese adelantado para allanarles el camino, para darles consuelo y confianza. Desde luego, preferí no comentar aquello con Ledesma. Le pregunté si su hija conocía a Jesús, aunque más no fuera de nombre. Ledesma frunció el seño, contrariado, y respondió que tal vez, ya que las dos abuelas de Ana eran creyentes. —¿Ana nunca le preguntó, a usted o a su esposa, nada relacionado con el mundo espiritual? —pregunté. Ledesma reflexionó un momento y dijo: —Teníaunamascotaquequeríamucho,unatortuga.Laencontramos en el jardín, cuando nos mudamos, hará cosa de un año. Nos pareció raro, porque la casa era nueva, nosotros éramos los primeros inquilinos. Pensamos que el animal se había escapado de alguno de los jardines vecinos y, durante algunos días, estuvimos preguntando en el barrio, pero la tortuga no era de nadie y nos la quedamos. Ana leía mucho — Ledesma se interrumpió y se corrigió enseguida—: Ana lee mucho, uno de sus libros preferidos es Alicia en el país de las maravillas, así que a la tortuga le puso de nombre Alicia, como el personaje del libro. Ledesma cerró los ojos. —Siga, siga por favor… —Hace unos meses —prosiguió—, encontré a la tortuga decapitada en el jardín. Un gato, supongo. La enterré sin decirle nada a Ana, no quería que viera a la tortuga en aquel estado. —¿Y ella no se inquietó por su desaparición, no preguntó nada? —Era algo normal que la tortuga desapareciera durante varios días —explicó—, así que no, al principio no. Yo tenía pensado hablar con ella, explicarle, mostrarle el lugar donde la había enterrado, pero esa misma semana tuvimos que volver a internarla y... —Entiendo —dije, y aguardé a que continuara. —Viéndola en aquel estado y sabiendo que probablemente ya no saldría… —Ledesma se interrumpió un momento, se pasó una mano por la mejilla, volvió a acomodar sus anteojos—; en fin, pasaron unas semanas hasta que junté el coraje de decírselo. En realidad, no pude

- 28. 39 decirle toda la verdad. No le conté que la encontré decapitada; sólo que la había encontrado muerta en el jardín, que la había enterrado. Ana no pareció sorprendida; lo tomó como había tomado la noticia de su enfermedad, como si, de alguna manera, ya lo supiera. Pero fue entonces que empezó a hacernos preguntas sobre la muerte… Ledesma sacó un papel del bolsillo de su camisa y me lo tendió. Era un dibujo hecho por Ana. 2 Para Gustavo fue muy difícil ir a ver al cura. Pero Ana insistió tanto que no tuvimos más remedio. Después de la muerte de Alicia, Anita empezó a hacer un montón de preguntas, y para Gustavo y para mí, que somos ateos, fue una situación insostenible. Quería saber adónde íbamos al morir y si los animales iban al mismo lugar que los seres humanos. Nosotros no queríamos mentirle y, al mismo tiempo, pensábamos en todo lo que podía andar dándole vueltas por la cabecita. Preguntaba y preguntaba, y Gustavo y yo nos mirábamos, mudos, impotentes, y ella se ponía de mal humor, se agitaba, seguía preguntando. Y creo que, en algún momento, llegó a pensar que había hecho algo mal, mi amor, y que por eso la castigábamos con nuestro silencio. Y nosotros, ¿qué le íbamos a decir? ¿Que no creíamos en Dios? ¿Que el alma y la vida después de la muerte eran sólo mentiras para apaciguar la angustia de la existencia? ¿Que nuestras vidas están gobernadas por el azar? ¿Que después de la muerte no hay nada? ¿Que tanto las tortugas como los seres humanos no somos más que un conjunto de moléculas y reacciones químicas y diversas sustancias organizadas hasta que, por algún motivo —o, justamente, sin ningún motivo en particular—, algo empieza a fallar y aquello que una vez estuvo sujeto a cierto equilibrio enloquece, empieza a desunirse, a disgregarse, a desaparecer? ¿A mi hija iba a decirle eso, a Ana, que estaba sufriendo por la muerte de su tortuga y que también…? “Es una mentira, Verónica, una mentira”, repetía Gustavo cuando le dije que no daba más, que a lo mejor teníamos que ir a ver al cura. “Es una claudicación.” “Una claudicación”, eso dijo. Un término muy propio

- 29. 40 de Gustavo. Claudicar, claudicar… Me quedé repitiendo mentalmente la palabra, mirándolo, negando con la cabeza. Llamalo como quieras, Gustavo, transigir, ceder, someterse, llamalo mentir, si querés, me da lo mismo; lo que estoy diciendo es que Ana está haciendo preguntas y que tiene derecho a algunas respuestas, aunque ni vos ni yo estemos de acuerdo con esas respuestas; aunque, para nosotros, no sean ni siquiera respuestas, sino fábulas. El análisis matemático, ¿no es también una especie de fábula? Una vez, en una de esas discusiones, Gustavo me miró de la misma manera que había mirado a su mamá, pocos días atrás, cuando entramos en la habitación y la sorprendió a Julita junto a la cama de Ana, con un rosario en la mano y hablándole de Jesús. Gustavo se acercó, le sonrió a Ana, que ese día estaba muy débil, con mucha fiebre, y después se inclinó sobre Julita y le dijo al oído “quiero hablarte, mamá”. La llevó afuera y, sin esperar, ahí mismo, en el pasillo, le dijo de todo. Yo, desde el cuarto, escuchaba su voz indignada, como si gruñera, reteniéndose, y el llanto lejano de Julita. Entreabrí la puerta para decirle a Gustavo que se calmara. Julita lloraba, no se atrevía a mirarlo, a su hijo. Y menos mal que en ese momento llegó Roque, mi suegro, y se la llevó a tomar un poco de aire, porque si no no sé qué hubiese pasado. Unos días después, le llevé a Anita una edición ilustrada de Alicia en el país de las maravillas, un ejemplar hermoso que compré en una librería del centro. Eso la calmó un poco. Yo pasaba las tardes leyéndoselo por milésima vez. Era su libro preferido y lo habíamos leído tantas veces que Ana se sabía pasajes enteros de memoria. Sobre todo el capítulo siete, el de la merienda, que siempre la había hecho reír a carcajadas, pero que, ahora, con las pocas fuerzas que tenía, apenas si la hacía sonreír detrás de la máscara de oxígeno; y el nueve, que es el capítulo de la Falsa Tortuga. Después nos quedábamos las dos mirando las ilustraciones, unos dibujos preciosos, llenos de detalles y colores. Ella miraba las láminas con los ojitos entornados por la fiebre y, de tanto en tanto, me señalaba algo que no habíamos visto antes: una mariposa posada sobre un arbusto, un pájaro que desaparecía dentro de una nube. Dos o tres días después, se la veía un poco mejor. La fiebre había bajado, estaba de mejor ánimo. Me pidió los lápices y las hojas, y se distrajo un rato copiando algunos personajes del libro. Debe haber

- 30. 41 sido en ese momento que sonó el celular. Era Mónica, mi hermana. Me acerqué a la ventana, donde había mejor señal. Moni llamaba para avisar que los viejos acababan de llegar de Mendoza. Recién bajaban del micro y querían saber si podían venir al hospital. Le dije a Moni que no, que debían estar agotados, que se los llevara a descansar. Mañana, mejor. Esa misma tarde, si podía, me hacía una escapada hasta su casa para verlos. Le pedí que me pasara a mamá. Hubo un ruido en la línea. Escuché que, por los altoparlantes de la Terminal, anunciaban la partida de un micro con destino a Villa Gesell. “¡Hay gente que viaja al mar!”, pensé estúpidamente. Abajo, avanzando por uno de los senderos del parque, vi al sacerdote. Yo ya lo había cruzado un par de veces por los pasillos. Era un hombre joven, quizá de la misma edad de Gustavo o mía. Atravesaba el parque con paso firme y seguro; y, no sé por qué, su manera de caminar me inspiró una confianza repentina. De pronto, escuché la voz de mamá en el teléfono. Se oía mal, entrecortado. Hablé un ratito con ella, le pregunté si habían tenido buen viaje, si habían logrado dormir algo. Mamá respondía a todo que sí; “sí, sí, hijita, sí”, decía, como si no entendiera. Después le pedí que me pasara con papá, pero el viejo se había ido a comprar el diario. Le dije a mamá que le mandara un beso, que los veía por la tarde, si podía irme un rato del hospital, cuando llegara Gustavo, y corté. Anita se había quedado dormida dibujando. Me acerqué sin hacer ruido, para retirarle la mesita y acomodarle la almohada. Y entonces vi el dibujo, lo que había escrito en aquella hoja. Tuve que taparme la boca para no ponerme a llorar a los gritos. Salí al pasillo, con el dibujo en la mano, y lo llamé por teléfono a Gustavo, para contarle, para decirle —y esta vez ya no era una sugerencia—, que teníamos que ir a ver al cura y pedirle que viniera a hablar con Ana. “Verónica, estoy dando clase”, respondió Gustavo, y agregó, en voz muy baja: “Ya vamos a hablar cuando vaya para allá”. Pero yo tenía la hoja en la mano. Y la mano me temblaba. En el dibujo, los personajes del libro —el Sombrerero, el Conejo Blanco, la Liebre de Marzo, el Lirón, la Falsa Tortuga, la Duquesa, la Oruga— se preguntaban unos a otros cosas sobre la muerte. “¿Cuánto tiempo está muerta una?”, preguntaba la Oruga, las palabras dentro de un círculo, como en una historieta, y la Liebre respondía: “Hasta el mes de marzo,

- 31. 42 estúpida”. Y después el Sombrerero, que Anita había dibujado con unos ojos saltones y negros, le preguntaba al Lirón: “¿Adónde vamos cuando nos morimos?”, y el Lirón respondía con unos puntitos suspensivos. Más lejos aparecía el Conejo Blanco y su leyenda decía: “Hay que preguntarle a la que corta cabezas”. Detrás de unos arbustos asomaba la Reina de Corazones; entre las manos tenía un hacha o una pala, una mezcla de ambas, y a sus pies estaba la Falsa Tortuga, llorando. A mí se me saltaban las lágrimas. Le dije a Gustavo que si no quería ir a hablar con el cura entonces teníamos que sentarnos con Ana y explicarle nuestras putas creencias, nuestros principios: teníamos que decirle que después de la muerte no hay nada; que, cuando nos morimos, dejamos de ser, de existir; que se lo teníamos que decir claramente, y que de paso teníamos que explicarle que era eso lo que le había pasado a Alicia, su tortuga. Eso, que estaba muerta. Muerta para siempre. Que ya no existía y que no volvería a verla nunca más. Que de ella sólo quedaba el recuerdo que había dejado en nosotros. Del otro lado de la línea, Gustavo escuchaba en silencio. Yo seguí, implacable: teníamos que decirle todo eso, de frente, en la cara, aceptando todas las consecuencias… Gustavo cortó. Esa tarde lo encontré en los jardines del hospital. Estaba fumando, con lo que le había costado dejar el cigarrillo. Me senté en el banco, junto a él. Gustavo miraba el césped. Se había levantado viento y, a lo lejos, se venía la tormenta. 3 Por lo general, en los hospitales las reglas higiénicas son muy estrictas. En algunos, incluso, se prohíben hasta las flores. Pero aquí, en el servicio infantil de cuidados paliativos, somos más permisivos. No tenemos que olvidar nuestros pacientes son niños —niños que, en muchos casos, deben pasar meses en cama—, y que es nuestra obligación brindarles, tanto a ellos como a sus familiares, todo el apoyo y la comprensión de que seamos capaces. Por eso cuando Flora, una de las enfermeras del turno tarde, entró al consultorio hecha una furia para decirme que los abuelos de la chiquita de la habitación 9 habían venido al hospital con

- 32. 43 una tortuga —“¡una tortuga en una caja de zapatos, doctora!”, gritaba la pobre Flora, los ojos desorbitados—, le dije que, para empezar, se calmara y que cerrara la puerta. —Yo les dije que es imposible, pero insisten, quieren hablar con usted —dijo ella, bajando apenas el tono de voz. —Bueno, hacelos pasar… —Disculpe que le diga esto, doctora Estévez, pero yo, a usted, la conozco bien. A usted le hacen una carita, le sueltan unas lágrimas, y termina diciendo que sí a todo… —Que no te escuchen los hombres, Flora… Flora estuvo a punto de reírse, pero de pronto recordó que estaba indignada y salió del consultorio refunfuñando. Enseguida entraron los dos viejitos con la tortuga. Tenían lágrimas en los ojos. Me explicaron que habían viajado toda una noche desde Mendoza, con la caja de zapatos sobre el regazo, y que la tortuga era un regalito para su nieta; su nieta, que estaba muy enferma… Estuve tentada de hacer volver a Flora, de sentarla en mi lugar y de decirle: “Enfermera, aplique el reglamento”. Que les dijera ella, a esos dos viejitos, que las reglas higiénicas del hospital prohibían la presencia de animales en las habitaciones. Flora me conoce bien. Les dije que reemplazaran la caja de cartón por una de plástico o, todavía mejor, por una pecera. Antes de hacer la ronda de la tarde, salí un rato al jardín y me encontré con Pablo. Estaba sentando en un banco, mirando una hoja de papel tan ensimismado que, cuando me senté a su lado, ni siquiera me vio. —¿Un telegrama de despido del Espíritu Santo? —le pregunté, inclinándome sobre su hombro. Pablo dio un saltito de sorpresa. —Ah, Lucrecia… —dijo, y sonrió. Pablo y yo nos conocemos desde hace casi diez años. Cuando entré en el servicio, estrenando título y matrimonio, él acababa de llegar aquí. Hicimos buenas migas desde el principio. Éramos muy jóvenes, teníamos menos de treinta años y una energía que creíamos inagotable. Yo había hecho mis primeros meses en el servicio de terapia intensiva

- 33. 44 del Italiano, y él venía de trabajar un par de años con gente de barrios carenciados, en el partido de San Isidro. Al venir acá, tanto él como yo sabíamos a lo que nos exponíamos. Pero una cosa es saberlo y otra vivirlo a diario. Pasamos por períodos muy difíciles, los dos, y si salimos a flote fue porque siempre pudimos contar el uno con el otro. Aunque, en realidad, estoy convencida de que Pablo me ayudó a mí mucho más de lo que yo pude ayudarlo a él. Sobre todo durante la época de mi separación, meses muy negros, muy difíciles, y después también, durante todo el largo proceso de divorcio. —Mirá —dijo Pablo, tendiéndome el dibujo que estaba mirando—. Lo hizo Ana, son personajes del libro Alicia en el país de las maravillas. Miré el dibujo. Lo que había escrito en la hoja me provocó un nudo en el estómago. —Es su libro preferido —agregó Pablo, al cabo de un momento. Sin decir una palabra, le devolví el dibujo. Pablo lo dobló y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Después me contó que el padre de Ana había pasado a verlo, que la chiquita había pedido hablar con un sacerdote. —Yo acabo de ver a los abuelos —dije, y le conté lo de la tortuga. —¿Florita te quería matar, no? —preguntó Pablo con una sonrisa. —Imaginate. Alolejos,delotroladodelparque,vimoseldestartaladoRenault4del doctor Laurenti transponer el portón y dirigirse hacia el estacionamiento. El viejo doctor Jorge Laurenti, mi antiguo profesor en la facultad y actual jefe. Treinta y cinco años de trabajo en el servicio infantil de cuidados paliativos. Él es el responsable de que yo haya elegido trabajar aquí. Vine siguiéndolo, obnubilada, casi podría decir, por la fuerza y la calma que emanaban de aquel hombre. Laurenti no solía andar por la facultad a la pesca de candidatos porque, según sus propias palabras, “no cualquiera puede trabajar en cuidados paliativos”. De manera que, cuando empezó a sondearme para saber si yo estaría dispuesta a trabajar con él, me sentí halagada. En aquel momento, yo cursaba mis últimas materias en la facultad y, al mismo tiempo, hacía mis prácticas en el Italiano. Al principio, me dominó el pánico. Por un lado, me sentía agradecida de que Laurenti hubiese reparado en mí y me invitara a formar parte de su

- 34. 45 equipo; por el otro, a nivel psicológico, no me creía capaz de desempeñar la dura tarea que me esperaba aquí. “Si no la supiera capaz, Lucrecia, jamás se lo habría propuesto”, me dijo Laurenti cuando le confesé mis miedos y mis dudas; “Créame, usted es más fuerte de lo que piensa, y, le advierto, no suelo equivocarme”. Acepté. Recuerdo que, en aquella época, una de las cosas más difíciles de soportar era el final de la jornada; salir del hospital y constatar el incesante ajetreo de las calles. Para mí era casi absurdo, como una especie de sueño, como una pesadilla. Llegaba a casa y, al cabo de unas horas, me daba cuenta de que mi cabeza se había quedado aquí, sobrevolando los corredores y los cuartos, viendo las caritas de mis pacientes. ¿Cómo no iba a entender a Laurenti cuando, a veces, volvía al hospital a las dos, a las tres de la mañana? ¿Cómo no iba a odiarlo? Durante el primer año, lo odie con toda mi alma. Cada vez que me presentaba en su despacho dispuesta a renunciar, Laurenti volvía a obnubilarme de algún modo. Me invitaba a tomar asiento y, mientras yo lloraba como una Magdalena, Laurenti se ponía a hablar de cualquier cosa; por lo general, de los libros que estaba leyendo. Podía interesarse con igual pasión por temas tan disímiles como los arquetipos de Jung, la cristalografía, los motores diesel o la batalla de Stalingrado, pero lo más sorprendente no era la amplitud de sus inquietudes o la profundidad de sus conocimientos, sino su talento como narrador. De pronto, una se encontraba secándose las lágrimas y escuchando una larga descripción sobre la simbología en El jardín de las delicias, o una explicación detallada del principio de D´Alembert, y eso sin haber escuchado hablar jamás de aquellos temas. Laurenti me envolvía de nuevo en sus redes. Y, un rato más tarde, yo salía de su despacho sin siquiera haber mencionado el motivo real por el cual había ido a verlo —es decir, mi decisión inapelable de renunciar—, y seguía con mis tareas, convencida de que, la próxima vez, Laurenti no se saldría con la suya. Terminó saliéndose con la suya. Pablo tenía a Jesús, y yo tenía a Laurenti.

- 35. 46 Lo vimos bajar del auto, encorvado, el pelo blanco y revuelto, el portafolio negro y el delantal bajo el brazo, un delantal casi tan arrugado como sus pantalones y sus camisas de cuellos gastados a las que siempre les faltaba algún botón. A fin de año iba a jubilarse, y ya no estaría obligado a arriesgar su vida a diario, cruzando la ciudad al volante de aquella lata de sardinas. —No sé cómo hace para venir desde Avellaneda en eso —comentó Pablo. —El viejo es un kamikaze. ¿Cuándo la vas a ver a Ana? —pregunté. Pablo miró su reloj. —En diez minutos —respondió. Laurenti se palpó los bolsillos, miró a su alrededor, como si hubiese perdido algo, metió medio cuerpo dentro del auto y sacó la llave del contacto. Cerró la puerta y, al dar media vuelta, nos vio y nos saludó con la mano. Pablo y yo respondimos el saludo, y Laurenti se alejó caminando por uno de los senderos del parque. 4 En el caso de Ana, lo primero que me llamó la atención fue su receptividad, su estado de atención. A lo largo de esas semanas, la visité casi a diario, pero nuestro primer encuentro es, quizás, el que vuelve a mi memoria más a menudo. Al verme entrar en el cuarto, sus ojos oscuros y grandes se iluminaron y, sin esperar siquiera que sus padres y abuelos terminaran de salir de la habitación, Ana me pidió que me sentara sobre la cama y empezó a exponer sus dudas e interrogantes acerca de la muerte y nuestro destino en el más allá. Era un torrente de preguntas, en el que volvía, una y otra vez, el nombre de Alicia, la tortuga muerta. Me costó un rato calmarla. Cuando lo conseguí, le expliqué que antes teníamos que hablar de algunas otras cosas. Ya tendríamos tiempo, más adelante, de volver sobre aquellos interrogantes. Ella guardó silencio y me miró con el ceño fruncido. Tenía una mirada de una intensidad

- 36. 47 inusual y, cuando se enojaba, achicaba los ojitos, como si intentara ver a través de uno. Y la verdad es que Anita se enojaba bastante seguido: con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con los médicos, con las voluntarias y, por supuesto, con las enfermeras, sobre todo con Flora (a quien, en secreto, llamaba la “Duquesa”). “Que le corten la cabeza”, gritaba, como la Reina de Corazones, cada vez que Flora, mirando de reojo la pecera sobre la mesita de noche, mascullaba algún comentario acerca de la tortuga. “Que le corten la cabeza.” Nadie estaba a salvo de sus repentinos ataques de ira. Nadie, salvo yo. Y no es que conmigo no se enojara; pero, en lo que a mí concierne, algo retenía su impulso de querer “cortarme la cabeza”, una barrera que no lograba franquear. Cuando se enojaba conmigo, Ana recurría a una estratagema bastante más sutil e ingeniosa, que era hacérmelo saber por algún comentario a terceros. El vehículo por medio del cual solía hacerme llegar su descontento era Clara, una voluntaria que lleva muchos años trabajando en el servicio, y que las enfermeras —con ingenio y una pizca de crueldad—, han apodado “Doña Suspiros”, porque habla muy bajito y de manera entrecortada, intercalando en sus palabras breves sopliditos, como si se ahogara. En aquel, nuestro primer encuentro, y a pesar de la visible desilusión que le causaba el hecho de tener que seguir esperando respuestas a sus preguntas, Ana me dijo que estaba de acuerdo. Después señaló la tortuga que le habían regalado los abuelos. El animal estaba dentro de una pecera, sobre la mesa de noche, la cabeza apenas saliendo del caparazón. Le pregunté cómo se llamaba; Ana se encogió de hombros y respondió que aquella tortuga no era Alicia, que era una falsa tortuga, y que, por lo tanto, no tenía nombre… Las primeras dos semanas, le expliqué las nociones básicas de la fe, los preceptos del catecismo. Pero, para que mis visitas no terminaran siendo sólo arduas sesiones de adoctrinamiento, fui intercalando ciertos episodios de la vida de Jesús. Naturalmente, se notaba que aquello le interesaba más que la doctrina. Sin embargo, me enternecía advertir los esfuerzos de Ana por escuchar cada una de mis palabras con la misma atención, como si temiera que una eventual falta de interés de su parte pudiese lastimarme. En esa primera etapa, Ana casi no hacía preguntas.

- 37. 48 Se limitaba a escuchar. A veces, muy de vez en cuando, me interrogaba sobre algún punto preciso, aunque lo hacía formulando siempre un ejemplo pertinente, que me dejaba en claro que había comprendido a la perfección lo que yo acababa de explicarle y que su pregunta era, en todo caso, una manera de demostrarme que había asimilado el concepto. A veces, al salir de la habitación, me topaba con sus padres en el pasillo. Al verme, él bajaba la cabeza y, sin decir palabra, giraba para observar el parque a través de la ventana; pero ella, en ocasiones, me acompañaba un trecho por el largo corredor que conducía a la capilla. Visiblemente turbada, incómoda, estrujándose las manos, solía hacerme tímidas preguntas sobre las reacciones y comentarios de su hija. Había algo trágico en esa mujer tan joven, algo que estaba más allá de su insondable dolor de madre y sobre lo cual pasé mucho tiempo reflexionando. Y creo que ese algo, esa tragedia anterior a la enfermedad de su hija, provenía del hecho de haber perdido o, tal vez, intentando enterrar su fe. Ciertos signos me confirmaban que, en algún momento de su vida, aquella mujer había creído en Dios, y que, ahora, en la hora más difícil de su existencia, lamentaba amargamente no poder contar con el consuelo espiritual que podría haberle procurado la fe. Hubo una segunda etapa, en la cual Ana se mostró especialmente interesada en la naturaleza del pecado. Quería conocer las diferencias entre un pecado venial y uno mortal, o los matices que diferenciaban a la ira de la crueldad, o las fases que el pecador debía transitar desde el momento del reconocimiento de la culpa y el verdadero arrepentimiento. Sus preguntas eran incisivas, muy inteligentes para una chiquita de su edad que, además, no había recibido otra educación religiosa que ciertos relatos fragmentarios del Evangelio de boca de alguna de sus abuelas. Los problemas que me proponía incluían matices sorprendentes. Una tarde, Ana me preguntó si Jesús había pecado. Le respondí que no, que Jesús, a pesar de haber tenido en ciertos momentos de su vida la opción de pecar, decidió no hacerlo; Jesús no pecó, expliqué, sino que vino al mundo para cargar con nuestros pecados. Entonces Ana sacó a relucir el episodio de la resurrección de Lázaro. Su planteo —que expresó con palabras sencillas— era el siguiente: si Lázaro estaba en el Paraíso, y el Paraíso es un lugar maravilloso del cual ningún alma desea volver, ¿por

- 38. 49 qué Jesús lo revivió? ¿Arrancarlo de aquel lugar de paz y felicidad no era hacerle un mal? ¿Aquella resurrección no era, acaso, una prueba de crueldad, o, quizás, un pecado tan grave como su contrario, es decir, el hecho de asesinar a otro? Me llevó un tiempo despejar de su cabecita esas y otras dudas centradas siempre en el pecado, el arrepentimiento, la misericordia de Dios y el perdón. Por algún motivo, Ana intentaba averiguar el alcance del amor de Dios a la hora de perdonar. Estaba muy angustiada con aquel tema. Y, sobre todo, con el sacramento de la Confesión, por el cual debería pasar antes de comulgar por primera vez. Poco tiempo después, Ana me preguntó si “en ese libro mío” — haciendo referencia a la Biblia— aparecían tortugas. Y, a partir de entonces, no dejó de insistir en el tema. 5 ¡Yo lo sabía, lo sabía! La cosa no iba a quedar ahí nomás, porque, al final, no hay ningún secreto: cuando uno abre ciertas puertas ya no hay vuelta atrás, y después no hay que sorprenderse si los que vienen rezagados terminan tirando la puerta abajo a patadas y empujones. Y eso es exactamente lo que pasó, a mi humilde entender, cuando la doctora Estévez aceptó que metieran esa tortuga en la habitación 9. Abrió una puerta que no debería haber abierto. Yo se lo dije, ¡y bien clarito se lo dije!, pero claro, una es una simple enfermera; una, al final, no corta ni pincha… Eso sí, a las reuniones semanales con el doctor Laurenti y el resto de los médicos tenemos que asistir igual, y todo el mundo hace que sí con la cabeza, como si nos escucharan, como si tuvieran en cuenta lo que decimos. ¿Y para qué, digo yo, si al final no hacen caso? Todo eso me vino de golpe a la cabeza cuando entré esa tarde a la habitación y, de pronto, me pareció que, en la pecera, había otra tortuga. Me agaché un poco para mirar adentro, porque, al principio, pensé que, a lo mejor, la vista me engañaba, que había sido solo el reflejo contra el vidrio. Pero no, ahí estaba nomás, otra tortuga. ¡Dos tortugas! ¡Dos! Me di vuelta, sorprendida, y la chiquita gritó “que le corten la cabeza”. Si fuera por ella,

- 39. 50 ya no tendría cabeza sobre los hombros, porque cada vez que yo miraba la pecera, o cada vez que se me ocurría decir algo sobre su tortuga, se ponía a gritar “que le corten la cabeza, que le corten la cabeza”. En la habitación había bastante gente, la madre, los abuelos y un muchacho muy parecido al padre —un hermano, supongo—, y de repente todos se quedaron callados, mirándome. —¿Quién trajo ese animal? —pregunté. Mi tono, lo admito, no era muy amable que digamos, pero aquello ya pasaba de castaño oscuro. Había sido el muchacho (tal como suponía era uno de los hermanos del padre, el padrino de la chiquita), y lo confesó muy suelto de cuerpo, sin siquiera sonrojarse, como si fuera algo normal eso de andar trayendo animales de contrabando al hospital; porque esta vez ni siquiera se habían tomado la molestia de pasar por los canales oficiales, digamos, ni siquiera el mínimo esfuerzo de preguntar al personal competente si aquello era posible. Así nomás, sin ningún problema, el señor entró con la tortuga como Pancho por su casa. Bueno, no iba a hacer un escándalo allí. Me callé la boca —¡y cuánto me costó mantenerla cerrada y hacer como que no pasaba nada!— y le tomé la temperatura a la chiquita. Ese día tenía bastante fiebre y estaba muy desganada para todo, salvo para querer “cortarme la cabeza”. Ni siquiera miraba las tortugas en la pecera, así que, al final, ¿para qué traerlas? ¿Para qué llenar la habitación de tortugas? Le administré a la paciente los medicamentos que tenía prescriptos en mi ficha y de ahí me fui directo a verlo a Laurenti. Yo, como todo el mundo en el hospital, al doctor Laurenti lo estimo mucho. Lo conozco desde hace años. Me consta que es un hombre que no escatima tiempo y esfuerzo en su trabajo. ¿Cuántas veces lo he visto sacrificar fines de semana, feriados, navidades, años nuevos, postergar vacaciones, para estar al lado de sus enfermos? ¿Cuántas veces lo he visto llegar en su destartalado cochecito, sábados y domingos, de madrugada, con la excusa de que tenía insomnio? El doctor Laurenti, además, sabe muchas cosas, y no sólo de medicina. Una podría pasarse el día entero escuchándolo. Yo diría que es un sabio, un sabio un poco delirante y distraído, y con un aspecto personal que deja bastante que desear. Pero él siempre fue así, incluso de más joven, y a pesar de ser jefe de Servicio,

- 40. 51 ya tenía esa facha. Ese es, desde mi punto de vista, uno de sus pocos defectos, una de las pocas cosas que una podría criticarle al doctor. Porque pienso que, aquí más que en ningún otro lugar, hay que estar siempre impecable, impecable de la cabeza a los pies. La gente se guía por las apariencias. Yo soy de la idea de que dejarse llevar por el aspecto exterior de una persona es, a veces, un grave error. Pero, por las dudas, mejor no dar motivos para que los otros nos juzguen negativamente. Entré en el despacho de Laurenti, como venía diciendo, bastante enojada, y le conté todo. También lo que yo le había dicho a la doctora Estévez en su momento, cuando sucedió lo de la primera tortuga —aunque Laurenti ya debía estar enterado, porque, de una u otra manera, Laurenti se enteraba de todo—, y peor para ella si el doctor le ponía el punto sobre las íes. Yo quería dejar muy clarita mi posición y, ya que estaba, asentar mi protesta, mi absoluto rechazo a permitir la insalubre presencia de animales en las habitaciones. Si seguíamos en esa tesitura, le dije a Laurenti, dentro de poco no íbamos a tener ya ningún control sobre… y de pronto me callé porque me di cuenta de que no me escuchaba. Laurenti estaba en su mundo, o eso parecía. Miraba por la ventana, los ojos perdidos en las ramas de los árboles del parque, rascándose las mejillas sin afeitar. Entonces dijo, con esa voz grave y profunda: “Ah, tortugas, las tortugas son animales muy interesantes, Florita…”. Y me empezó a contar no sé qué cosas sobre las tortugas, con lo cual me di cuenta de que sí me había estado escuchando aunque pareciera que no. Dijo, siempre mirando por la ventana, que las tortugas podían llegar a vivir dos o tres siglos, que ciertas culturas las consideraban inmortales y que los dibujos que tienen en los caparazones son tomados a veces como mapas, caminos que los espíritus debían recorrer después de la muerte, y siguió hablando, contándome no sé qué otras cosas sobre la tortuga en China, la tortuga en la Polinesia, en Oceanía, qué sé yo. Pero, sobre lo que a mí me interesaba, ni una sola palabra. Ni un comentario sobre lo que yo había venido a contarle, es decir, las tortugas en un cuarto de hospital de la ciudad de Buenos Aires. Y, sin dejar de hablar sobre tortugas, el doctor se puso de pie, rodeó el escritorio, me agarró suavemente del brazo, y dos segundos después, sin saber muy bien cómo, me encontré fuera del despacho, sola en el

- 41. 52 pasillo, sin ninguna consigna ni indicación de su parte, ni una palabra de aprobación o rechazo, nada en concreto sobre qué hacer con las dos tortugas de la habitación 9… 6 “¡Que le corten la cabeza!” Eso fue lo primero que escuché al entrar en la habitación. Y pensé “¡Dios mío!, hoy Anita está en uno de esos días”. “¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza!” Quería cortarle la cabeza a todo el mundo: a los abuelos, a la mamá, a mí. Yo había venido con unos rompecabezas y el dominó, que a ella le gustaba tanto, pero ese día Anita no tenía ganas de jugar. Estaba inquieta, muy nerviosa. De pronto le empezó a salir sangre de la nariz. La mamá salió corriendo a llamar a la enfermera y le hicieron recostar la cabecita hacia atrás. Tuvieron que dejarla así un buen rato, y además ponerle la máscara de oxígeno y, más tarde, cambiarle las sábanas manchadas. —A lo mejor vengo en otro momento —dije. Pero la mamá respondió: —No, Clara, quédese… Y enseguida Ana agregó que quería quedarse un rato sola conmigo. Aquello era raro. Sobre todo porque, apenas un ratito antes, quería “cortarme la cabeza”. Además, nunca antes había pedido quedarse a solas conmigo. Con las únicas personas que Anita aceptaba quedarse sola en la habitación, fuera de sus padres o sus abuelos, era el padre Pablo, cuando venía por el catecismo, y, a veces, con el doctor Laurenti. Ni siquiera con la doctora Estévez, que es tan simpática y tiene un don natural para hablarles a los chicos. Así que su pedido me llamó la atención. Cuando las enfermeras y la mamá salieron del cuarto, yo saqué el dominó y empecé a mezclar las fichas sobre la mesita. Recién entonces me di cuenta de que había otra tortuga en la pecera. —¡Anita, te regalaron otra tortuga! —dije, y me quedé un rato mirándolas a través del vidrio.

- 42. 53 Son bichos muy extraños, las tortugas. Por más que sean chiquitas, parecen viejísimas, como si en pocos años hubiesen vivido décadas o siglos. La verdad, a mí no me agradan ni me desagradan. Como mascotas, supongo que existen animalitos más vivaces, pero bueno, sobre gustos… La que no puede verlas es Flora. Cualquiera diría que les tiene fobia, o algo así. Como si fueran ratas o arañas. Cada vez que entraba a la habitación, no podía evitar echarles a los pobres bichos una mirada de asco, o hacer algún comentario desagradable. —Sabés —le dije entonces a Ana—, el otro día le conté a Mariana, mi nieta más chica, que a vos te encantaban las tortugas, y me dijo que te iba a dibujar una. Mi nieta dibuja muy bien, no tan bien como vos, pero muy bien para una chica de su edad. ¿Y cómo se llama la nueva tortuga? Anita respondió que ninguna de las dos tenía nombre, porque ninguna de esas tortugas era Alicia. Después se quedó mirando las fichas de dominó que yo había dispersado boca abajo sobre la mesita. Tenía los ojitos vidriosos, pobre ángel, debía estar subiéndole la fiebre de nuevo, o tal vez le dolía algo. Con Ana era difícil saberlo porque casi nunca se quejaba. Una se daba cuenta de que estaba sufriendo por ciertos gestos, su manera de contraer los labios, por ejemplo, como si se esforzara en retener un gemido, o la forma de abrir de repente los ojitos, con miedo, con angustia. —¿Y, jugamos? —le propuse, tocando con la punta de los dedos las fichas. Pero Ana dijo que no con la cabeza y me pidió que leyera un rato. Sobre la mesa de noche, junto a la pecera, había dos libros: Alicia en el país de las maravillas y La Biblia de Jerusalén. Agarré Alicia, porque sabía que era su libro preferido. Ana me dijo que no, que abriera La Biblia en cualquier parte y leyera. Abrí La Biblia, tal como me pedía, y empecé a leerle el Evangelio de San Juan. Estuve un rato leyendo, hasta que Ana me interrumpió para decirme que saltara varias páginas y leyera otro pasaje cualquiera. Me pareció raro, pero hice lo que me pedía. Así fui pasando por el Evangelio de Mateo, el de Marcos, Los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas. Al cabo de un ratito de lectura, Ana me interrumpía para pedirme que pasara las páginas y leyera otro fragmento. Yo leía, entonces, a los saltos,

- 43. 54 y ella permanecía en silencio, el ceño fruncido, hasta que decretaba cambiar de página. Para ser sincera, no sé si Anita escuchaba o no. Tampoco sé si comprendía. Ni siquiera sé si le interesaba comprender. Para mí, era como una especie de juego. Invariablemente, y al cabo de pocos minutos de lectura, me interrumpía y me pedía avanzar o retroceder, sin ningún orden, al azar. Aquello habrá durado diez o quince minutos. En un momento, Anita me hizo una seña con la mano. Y entonces dijo, dando golpecitos en el vidrio de la pecera con los nudillos: —¿Ves, Clara? Ni una sola tortuga. 7 Mi relación con Ana se degradó sensiblemente a partir del momento en que ella empezó a buscar tortugas en el Evangelio. Amí,desdeluego,nuncamedijonada.Perolosmensajesmellegaban por intermedio de Clara. Mensajes contundentes y, en ocasiones, algo brutales. Dichos mensajes podrían resumirse, creo, del siguiente modo: Sin tortugas en el Evangelio, todo aquello era inútil. Para Ana, la condición de posibilidad del Paraíso no era otra que esa: la de reencontrarse con Alicia, su tortuga muerta. Después de sus visitas a la habitación 9, Clara solía llegar a mi despacho agitada y, con su manera de hablar tan peculiar, emitiendo de vez en cuando esos suaves suspiritos, dejaba caer sobre mis hombros el gran peso de la desilusión de Ana; aquel caudal de tristeza y decepción producido por el hecho incontestable de que, en La Biblia, no había tortugas. ¿Cómo era posible que, entre todos los animales que pululan en esas páginas, tanto en el Antiguo como en el nuevo Testamento, no hubiera ni siquiera el rastro de una tortuga? Para Ana, esta ausencia era inadmisible. Aquella flagrante ausencia de tortugas fue una especie de catástrofe. De nada sirvió que le explicara que era Dios el que había creado a todos los animales y que, en consecuencia, los amaba a todos por

- 44. 55 igual. Tampoco que le dijera que, en el Paraíso, había lugar para todas las criaturas del Señor. De manera que, al mismo tiempo que su estado físico se agravaba, sus quejas y enojos aumentaban. Comencé a sentir que mi trabajo se tambaleaba. Lo que habíamos logrado construir juntos en aquellas semanas (a pesar del solapado rechazo de su padre y de una especie de resignada aceptación de parte de su madre) corría el riesgo de desmoronarse. Ana se preparaba a recibir el bautismo y la primera comunión. Incluso, ya teníamos programada una fecha, en la que recibiría ambos sacramentos. Sin embargo, a partir de aquella desafortunada constatación, Ana inventaba excusas para no recibirme, o postergaba nuestros encuentros. “En la casa de mi padre hay muchas habitaciones.” El versículo de San Juan volvía una y otra vez a mi cabeza. Ana buscaba una prueba. Y, al no encontrar ningún rastro de tortuga que pudiera guiarla al cielo que ella imaginaba, empezaba a dudar de la bondad de Dios, de su Misericordia, de la necesidad de bautizarse, de confesarse, de comulgar. Al cabo de un tiempo de reflexión, llegué a la conclusión de que, si en el Evangelio no existían las tortugas, yo debía inventarlas. De alguna manera, en algún lugar, tenía que hacerlas aparecer. ¿Pero dónde? ¿Y, sobre todo, cómo? La solución no consistía en sentarme a escribir un fragmento apócrifo del evangelio donde apareciera el animal; no porque me sintiera incapaz de hacerlo o porque me detuviera algún tipo de escrúpulo, sino porque, tarde o temprano, a Ana podía ocurrírsele leer aquel pasaje inexistente. De modo que estaba obligado a incluir al animal de manera sutil, aunque inequívoca. La tortuga tenía que aparecer y, al mismo tiempo, permanecer en las sombras; una presencia evidente e intangible como el amor que recorre el Evangelio. Y entonces fue mi turno de dudar. Escarbaba en mi memoria, pasaba las páginas de las escrituras, me detenía en el algún pasaje, lo descartaba, y volvía a hundirme en esa búsqueda infructuosa y desaforada, mientras Ana seguía negándose a recibirme.

- 45. 56 Pasó una semana. Soñaba con tortugas. Con las falsas tortugas de Ana, como ella misma las llamaba. Eran sueños agobiantes, que rozaban, en ocasiones, la pesadilla. Tortugas ciegas avanzando sobre las piedras calcinadas de un desierto; tortugas devorando tortugas; tortugas a los pies de la cruz, los caparazones sembrados de gotas de sangre. Y entonces me despertaba en medio de la noche, sobresaltado, creyendo que había encontrado una solución, para darme cuenta que seguía tan perdido como al comienzo . “En la casa de mi padre hay muchas habitaciones.” Yo debía prepararle el camino a Ana, procurarle esa habitación en la casa del Padre. Un cielo para ella y Alicia, su tortuga. Un cielo para ella y todas las tortugas. El cielo de las tortugas. 8 A pesar de que la anemia la había debilitado mucho y de que, en las últimas semanas, tuvimos que suministrarle oxígeno con más frecuencia, la paciente estaba estable. Y, de un día para el otro, su estado se agravó. Para Laurenti y para mí fue algo bastante inesperado. Un cambio brutal de situación. Y, para la familia, un nuevo y terrible golpe. Ana pasó un par de días con temperatura muy alta, semi inconciente; tenía los ganglios linfáticos muy inflamados y sufría de hemorragias recurrentes. Recibió apoyo respiratorio, una transfusión y subimos las dosis de analgésicos. Laurenti o yo pasábamos cada dos horas por la habitación. Los padres no se movían de la cabecera de su cama. El resto de la familia deambulaba por los pasillos o aguardaba en la sala de espera del piso. Yo veía a las abuelas caminar tomadas del brazo, tenues como fantasmas, yendo de la cafetería a la capilla, de la capilla a los jardines, de los jardines de regreso a los desfondados silloncitos de la sala de espera. Los abuelos eran dos hombres que parecían el exacto reverso físico uno del otro —el primero bajito y algo excedido de peso,

- 46. 57 el segundo muy alto y flaquísimo—; pasaban parte del día sentados en la cafetería, casi sin hablar, la mirada perdida en los ventanales y diarios que no leían abiertos sobre la mesa, entre una multitud de vasitos de café a medio consumir. La hermana de la madre y los hermanos del padre también venían al hospital muy seguido, dos o tres veces por semana, por lo general al mediodía o a la nochecita. Pablo pasaba mucho tiempo con las abuelas de Ana. Desde una de las ventanas de mi consultorio, podía verlos en el jardín, sentados en un banco, a la sombra de un plátano. Allí pasaban horas los tres, rezando el rosario. ¡Pobre Pablo! Desde que el estado de Ana se había agravado, no parecía el mismo. Lo notaba preocupado, triste, muy cansado. Pocos días atrás me había llamado por teléfono en mitad de la noche para contarme el inusual problema al que se enfrentaba: la ausencia de tortugas en el Evangelio y de qué manera hacerlas aparecer. Estaba obsesionado con el tema. Por más que le daba vueltas y más vueltas al problema, no lograba encontrar una solución. De un tiempo a esta parte, sufría de insomnio. Una mañana, al llegar al hospital, lo encontré en tal estado que le di unos somníferos y le dije que esa noche, antes de acostarse, se tomara dos, porque, si seguía sin pegar un ojo, la iba a pasar mal. Pablo se quedó mirando las pastillitas que le había puesto en la palma de la mano con expresión ausente, las guardó en el bolsillo y se fue caminando por el pasillo en dirección a la capilla. Me acuerdo que, en algún momento, en la cafetería, le comenté el tema a Laurenti. Y recuerdo también que Laurenti no dijo nada. Cualquiera que no lo conociera, podría haber pensado que ni siquiera me había escuchado. A la tardecita del segundo día, después de que Laurenti y yo pasáramos juntos por la habitación 9 para constatar que la fiebre de Ana no cedía y que, tal vez, sería necesaria una nueva transfusión, salimos al jardín a tomar un poco de aire. Caminábamos por uno de los senderos, intercambiando nuestras impresiones sobre el estado de Ana, cuando encontramos a Pablo, solo, sentado en uno de los bancos.

- 47. 58 Su aspecto me indicaba que no había dado con la solución al problema. Y que tampoco había tomado los somníferos que yo le había dado unos días atrás. Pablo nos pidió noticias de Ana. Le dijimos que la fiebre no bajaba y que, si la transfusión que haríamos por la noche no la sacaba de aquel estado semi comatoso, el final llegaría antes de lo esperado. Pablo apoyó las manos sobre las rodillas, y Laurenti y yo nos sentamos junto a él. —¿Todavía no encontró a sus tortugas, padre? —preguntó de improviso Laurenti. Pablo giró la cabeza tan rápido que, por un instante, creí que había recibido un cachetazo invisible. —¿Cómo? —preguntó Pablo. —Padre, usted se ahoga en un vaso de agua. —¿Qué quiere decir? —Eso, padre. Agua —y Laurenti susurró—: Mateo 14, 22-33… —Mateo 14, 22-23 —repitió Pablo, con un hilo de voz. —También Marcos 6, 45-52 o Juan 6, 16-21. Miré a Pablo. Pablo miraba a Laurenti. Laurenti miraba los árboles. —Escuche, padre —dijo Laurenti, al darse cuenta de que Pablo seguía sin comprender—, yo siempre pensé que, en realidad, Jesús no caminó sobre el agua. Mejor dicho, mi hipótesis es la siguiente: bajo el agua del lago, había una larga hilera de tortugas, sosteniéndolo. Jesús pisaba y su pie se apoyaba sobre el caparazón de una tortuga. Un corredor algo inestable, un poco resbaladizo, pero eficaz. Y así fue avanzando, digamos, sobre las aguas, pasito a paso, de caparazón en caparazón. Claro que, desde la barca y en una noche de tormenta como aquella, los discípulos no podían verlas, a las tortugas. Pablo tenía los ojos desorbitados. Tuve que contener la risa. —Ahí tiene sus tortugas, padre —agregó Laurenti—. Y vea, ni siquiera tiene que renunciar al milagro porque no cualquier mortal congrega bajo sus pies un camino de tortugas, en un lago donde no hay tortugas.

- 48. 59 9 Esa tarde, Julita y yo habíamos estado un buen rato en el jardín con el padre Pablo, rezando el rosario, y después fuimos a ver a Ana. Hacía dos días que ni Verónica ni Gustavo salían del cuarto. Mi yerno estaba pálido, ojeroso, y mi hija apenas se tenía en pie. Les dijimos que fueran a descansar una horita o dos, que nosotras nos quedábamos, pero Vero no quería. Tuve que pedirle que me hiciera el favor de ir a ver su padre, que debía estar en la cafetería, y que se lo llevara a tomar un poco de aire. Recién ahí aceptó. Julita se sentó de un lado de la cabecera y yo del otro. Escuchábamos la respiración de Ana y el ruido que hacían las tortugas en la pecera, cuando, con las patas, golpeaban o rozaban el vidrio. También se escuchaban, de tanto en tanto, los suspiros de Julita. La pobre estaba muy angustiada, y no solamente por nuestra nieta. Unos días atrás había tenido un encontronazo fuerte con su hijo, porque Gustavo la escuchó hablándole a Ana de Jesús y no le gustó nada. Gustavo es el hombre que mi hija eligió, un hombre muy inteligente, el padre de mi nieta, y yo lo respeto. Pero lo que no puedo hacer es respetar esa manera prepotente que tiene de querer imponer sus ideas. Porque una cosa es tener ciertas ideas, y otra muy distinta querer imponérselas a los otros. Hay cosas sobre las cuales mejor no hablar. Yo creo en Dios; Gustavo y Verónica no, y, para mí, ahí termina el tema. Aunque, en el fondo, quién sabe… Después de todo, tal vez ellos tengan razón y nosotros, los creyentes, estemos equivocados. A lo mejor Dios no existe. Yo, por ejemplo, he creído en Dios toda mi vida. En Dios Padre y en su hijo, Jesucristo, y en la Virgen María. He ayudado a mi prójimo, he sido caritativa con los más necesitados, he intentado cumplir con los mandamientos y, cuando cometí un pecado, aunque sólo fuera de pensamiento, me he confesado y he pedido perdón. Pero ahora, la verdad, ya no sé en qué creer. Cuando la miro a Ana, en su camita, ya no sé… Me puse a mirar a las tortugas y a pensar en lo injusta que es la vida con algunos y de pronto, sin darme cuenta, estaba rezando: “El Señor es

- 49. 60 mi pastor; nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo…”. Tic tic tic, escuchaba a las tortugas golpear con sus uñitas el vidrio de la pecera. Rezaba por costumbre, esa es la verdad. Por costumbre. ¿Para qué mentirme? Igual que cuando rezaba el rosario con Julita y el padre Pablo, en el parque o en la capilla. A él no se lo dije. Igual, qué podía importarme a mí, que el padre Pablo lo supiera o no, que supiera que ya rezaba sin pensar de verdad en lo que decía, por hábito nomás, con la cabeza en otro lugar. No le hacía mal a nadie. Ya había rezado tanto por Anita, le había hecho tantas promesas a la Virgen, y ¿de qué había servido? ¿Alguien me había escuchado, a mí? ¿Era tanto lo que pedía? De pronto, Anita empezó a agitarse. Quería sacarse la máscara de oxígeno y movía la cabecita de un lado a otro. Nos inclinamos sobre la cama y le agarramos las manitos y le dijimos que estábamos allí, sus dos abuelas, con ella. Ana entreabrió los ojos, la miró a Julita y enseguida giró la cabeza y me miró a mí y susurró algo sobre Alicia y una pala, deliraba, pobrecita. La almohada estaba empapada de transpiración. En ese momento llamaron a la puerta. Era el padre Pablo. Se acercó a la cama y nos preguntó si podía sentarse, que quería hablar un rato con Ana. Entonces abrió el Evangelio y se puso a leerle el pasaje en que Jesús camina sobre las aguas y, cuando terminó, cerró el libro y le siguió hablando en voz bajita, en un susurro inaudible. Y, de repente, Ana volvió a entreabrir los ojos, miró al padre Pablo y me parece que le sonrió. Salí de la habitación, sin hacer ruido, y me fui a caminar por los pasillos. De los dos lados del corredor, las puertas de las habitaciones estaban entornadas. Yo no quería mirar, pero no podía. Todos esos chiquitos en sus camas… Una iba caminando y escuchaba murmullos, toses, las ruedas de una camilla o una silla que alguien empujaba, las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose, los pasos sigilosos de las enfermeras cuando pasaban junto a mí y me sonreían y se alejaban por el corredor. Todos esos chiquitos detrás de las puertas entornadas… ¿Cuántas habitaciones había en ese hospital?

- 50. 61 Casi sin darme cuenta llegué a la capilla. Estuve a punto de entrar a rezar, pero entonces me di cuenta de que estaba muy cansada de rezar. Harta. Porque, al final, rezar no servía de nada y yo ya no tenía más ganas de rezar. En la penumbra, sentado en un banco, de espaldas, había un hombre. Me pareció que era a Gustavo y estuve a punto de ponerme los anteojos, para ver mejor, pero después me dije que era imposible, que no podía ser mi yerno, y seguí caminando. 10 Ana se recuperó el tiempo suficiente para ser bautizada, confesarse y tomar la comunión. La breve mejoría fue, creo hoy, un pequeño milagro. Nunca podré agradecerle del todo al doctor Laurenti el haberme dado la clave que yo no lograba encontrar, el hallazgo de aquel camino subacuático de tortugas que le permitió a Ana partir en gracia con el Señor. Como ya expliqué, Ana temía particularmente el momento de la confesión y, para afrontarlo, se preparó a conciencia. Me propuso nuevas dudas e interrogantes sobre la naturaleza del más allá y el pecado. El día previo a la confesión, le recomendé que reflexionara, que examinara a fondo su conciencia. Y, para finalizar, le hice la aclaración que le hago a todos los chicos: decir malas palabras no es pecado, sino mala educación. Pero ella, aun en esas horas previas a la confesión, seguía más interesada en determinar cuán grave podía llegar a ser una mentira o qué castigo correspondía a un simulador, que en esos otros errores más comunes e inocentes en los que suelen recaer los niños. El momento de la confesión lo recuerdo bien. Me presenté en la habitación a las tres de la tarde en punto, como habíamos dejado estipulado previamente, y los integrantes de la familia fueron abandonando el cuarto uno a uno, algunos muy serios, abstraídos, y otros con una leve sonrisa en los labios. La puerta se cerró a mis