AJIES NATIVOS DE COLOMBIA I - AJIES AMAZONICOS.pdf

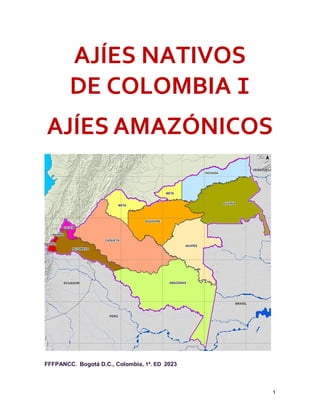

- 1. 1 AJÍES NATIVOS DE COLOMBIA I AJÍES AMAZÓNICOS FFFPANCC. Bogotá D.C., Colombia, 1ª. ED 2023

- 2. 2 ÍNDICE Introducción 3 La región AMAZÓNICA de Colombia / AMAZONÍA 3 El ají en Colombia 3 El ají en la Amazonía colombiana 6 Uso del ají en las diferentes regiones amazónicas 7 1. AJÍES NATIVOS DE CAQUETÁ 10 2. AJÍES NATIVOS DE VAUPÉS 27 Bia Sisore (Arca del Gusto) 41 3. AJÍES NATIVOS DE GUAINÍA 45 4. AJÍES NATIVOS DE GUAVIARE 71 5. AJÍES NATIVOS DE AMAZONAS 78 6. AJÍES NATIVOS DE PUTUMAYO 93 7. AJÍES NATIVOS DE VICHADA 96 PROMOCIÓN DE USO Y CONSERVACIÓN DE AJÍES NATIVOS DE COLOMBIA 97 UN EJEMPLO A SEGUIR 100 NOTAS ETNOBOTANICAS SOBRE EL AJÍ INDÍGENA 101 Apuntes sobre el origen del Ají 105 Apuntes sobre las especies de ajíes (Capsicum sp) presentes en Colombia 107 Listado de nombres comunes y nombres indígenas de las variedades de ajíes de Colombia 120 EL “AJÍ NEGRO” DEL AMAZONAS – SALSAS DE “AJÍ NEGRO” 141 Ají negro / arca del gusto 144 El Ají Moqueado (muqueado) 145 El Ají Yuquitania 146 Elaboración de Ají Moqueado o Ají Yuquitania 148 Ají / Diccionario Folclórico Colombiano 149 Ajíes de Colombia – Proyecto Identidad - Radio Tertulias de Cocina 150 ¿Por qué no tenemos un catálogo de ajíes nativos? 158 Apuntes sobre el origen de los nombres de los ajíes nativos colombianos 166 Enlace video: Plantas de poder | Ají - Canal Trece Colombia 170 Enlaces para descarga de libros: Recetas de ají colombiano / Frutas comestibles de colombia 2021 inventario total de frutas, nueces y semillas, silvestres y cultivadas, en Colombia / Plantas Comestibles de Colombia 2021 - Inventario de Plantas Alimenticias No Convencionales y Plantas Comestibles Cultivadas en Colombia / Hongos Comestibles de Colombia / Hierbas de Azotea, La Sazón del Pacífico Colombiano 170

- 3. 3 Introducción La región AMAZÓNICA de Colombia / AMAZONÍA La región Amazónica de Colombia, o Amazonía, es una de las seis regiones naturales de Colombia. Está ubicada al sur del país limitando al norte con las regiones Andina y Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. Comprende cerca del 42,3% del territorio colombiano (continental) y es la zona menos poblada del país. A la vez, hace parte de la gran región suramericana de la Selva amazónica, la más extensa zona forestal del mundo que es compartida por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. En consecuencia la región Amazónica de Colombia es la más forestal con una superficie de 483 119 km². La región está enmarcada por la cordillera de los Andes al occidente y se extiende hacia el oriente hasta las fronteras con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela; de norte a sur se extiende desde los ríos Guaviare y Vichada hasta el Putumayo y el Amazonas. Se incluye en la Amazonia colombiana los departamentos tradicionalmente amazónicos como son: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés; y también, parcialmente, departamentos como Cauca (Bota Caucana), Meta, Nariño y Vichada. El ají en Colombia Pese a no ser un gran consumidor de ajíes frescos, en la mayoría de Colombia se consume una gran cantidad de ají en salsas industriales o en “picadillos” (encurtido), para acompañar las comidas y que se echa a las sopas o platillos, a “gusto del comensal”. Salvo en la región amazónica colombiana, en la que si se tiene un alto consumo de ajíes frescos (aplicados directamente a las prepaciones culinarias), especialmente por parte de las comunidades indígenas. Aunque no está demostrado científicamente, se dice que Colombia es el segundo país con más variedades de ajíes silvestres. Especialmente en la región amazónica colombiana, dónde existe una gran variedad de ajíes nativos. Sin embargo, no existe ningún listado oficial de las variedades de ajíes presentes en el territorio colombiano, las cuales en su mayoría no están claramente identificadas (es más, ni siquiera existe un catálogo de las variedades nativas más cultivadas o de mayor consumo). A pesar que en Colombia no se importe una gran cantidad de ajíes foráneos (extranjeros), gracias a la alta biodiversidad de nuestro territorio, lo que nos permite cultivar todo tipo de productos agrícolas; la realidad es que la producción de ajíes nativos es mínina, porque los grandes cultivos de ajíes en Colombia corresponden a semillas de variedades e híbridos foráneos. Infortunadamente, la información respecto a la producción y consumo de las diferentes variedades de ajíes en Colombia, es muy precaria y en los diferentes estudios referentes a la cadena productiva del ají en Colombia, se siguen citando cifras y datos del año 2011

- 4. 4 o incluso anteriores. En los estudios se cita el ají “Topito dulce” como el de mayor producción y el departamento del Magdalena, con el mayor número de hectáreas sembradas; sin embargo en la última década, ha habido un cambio significativo y se ha incrementado sustancialmente el número de hectáreas sembradas en el departamento de Valle del Cauca, que tiene una relación más alta de productiviadad por hectárea, asimismo se ha incrementado la producción de ajíes picantes “Tabasco” “Cayenna” y “habanero”, principalmente para la exportación. Aunque no se tienen cifras exactas, como se indicó en el párrafo anterior, se transcriben algunos datos más recientes respecto a las cifras de producción de ajíes en Colombia: En el caso de Colombia existen alrededor de 1.700 hectáreas sembradas de diferentes clases de ají, siendo Tabasco, Cayenna, Topito dulce, Habanero y jalapeño los más comerciales, con una producción superior a las 20.000 toneladas anuales (2.018). 2020: En el país, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar y Córdoba, son algunos de los departamentos que lideran su producción. La producción de ají Tabasco para el año 2.022, fue de más de 6.000 toneladas. En el país, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar y Córdoba, son algunos de los departamentos que lideran su producción Según datos consultados al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (2021), los 21 departamentos productores de ají en Colombia, entre los que se encuentran Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Magdalena, Bolívar y Antioquia, suman un área sembrada de 5.224 hectáreas en todo el territorio nacional, una producción de 39.321 toneladas y un rendimiento de 7,53 toneladas por hectárea. (* En otras fuentes citan menos de 33 mil toneladas). De acuerdo con lo relacionado, se podría decir que la producción de ají “Tabasco” actualmente podría ser mayor que la producción de ají “Topito dulce”, incluso el ají “Cayenna” podría superar al topito; hay que recordar que la mayoría de producción de Tabasco y Cayenna en Colombia, se destina a la exportación. Entonces la producción –comercial- actual de ajíes en Colombia (2.023), se podría dar de la siguiente manera: - Ají Tabasco (foráneo) - Ají Cayenna (foráneo) - Ají Topito dulce (* indeterminado) (Magdalena) - Ají Habanero (foráneo) - Ají jalapeño (foráneo) - Ají Chivato (Nativo) (* Bolívar) - Ají Santandereano amarillo (Nativo) (Santander) - Ají Chirca (Nativo) (Cundinamarca) - Ají Cacho de Cabra (* indeterminado) (Guajira) - Ají amarillo peruano (foráneo) En mucha menor escala están los ajíes amazónicos y del resto del país, cuyos cultivos son aún muy locales:

- 5. 5 - Ají ojo de pez (Pajarito / Charapita) (* indeterm) (Amazonas) - Ají Malagueta (foráneo) (Amazonas) - Ají Gusanito (* indeterminado) (Amazonas) - Ajíes amazónicos: Camarón, Cesari, Cudavio, Chiche Pato, Dujevium, Lulo, Vaupeceño, de Agua (Nativos) (Vaupés) - Ají Minkot (Guainía) - Ají Chiche perro (* indeterminado) (Caldas) * Respecto a las variedades: Topito dulce (Magdalena) y Cacho de Cabra (Guajira), se trata de variedades promocionadas por las entidades agropecuarias de Colombia, desde hace décadas, pero no se encuentra información si las semillas eran nativas o foráneas. La denominación “Topito” no se cita en otros países, pero Cacho de Cabra es un nombre muy genérico que se cita en varios países suramericanos. * Para la variedad “Chivato” se debe mencionar que es un nombre genérico en varios textos antiguos, y que el cultivar o variedad que se menciona corresponde específicamente a los cultivos de Bolívar, principalmente en Montes de María. Tampoco se tiene información si la semilla era nativa o foránea. * Respecto al ají ojo de pez, corresponde a la misma variedad de ají peruano denominado “Charapita”. Si bien se indica que es Peruano, en la amazonía colombiana se siembra desde hace décadas, es decir, su introducción no se dio por la reciente fama del ají charapita a nivel internacional; en Leticia se comercializa desde hace décadas con la denominación “ají pajarito” (que es un nombre muy genérico que abarca decenas de variedades en Colombia y el mundo). * Respecto al ají “Gusanito”, es una variedad muy similar a la denominada “Murupí” de Brasil. También se comercializa en el Amazonas desde hace décadas, pero no hay un estudio de las variedades clombianas para determinanr si se trata de la misma semilla de Brasil o es otra variedad nativa que simplemente presenta similitudes con la brasileña. - La variedad “Chiche perro”, se refiere específicamente a los cultivares de la región del viejo Caldas. La denominación ají chiche perro o chichi perro, es una nombre genérico muy usado en Colombia, en varias regiones (incluso en la amazonía), pero solo se tienen datos de cultivares comerciales en la región de Caldas, y no se tiene un estudio que indique si la semilla es nativa o foránea. Cabe mencionar que si se realiza una búsqueda por internet, van a aparecer una gran variedad de ajíes foráneos reconocidos, cultivados en Colombia, como: chile de árbol, chile serrano, ají limo, ají panca, etc… pues debido a la amplia diversidad de climas y temperaturas de Colombia, y las características físicas de los terrenos, se dan las condiciones de siembra de todo tipo de variedad o cultivar. Finalmente se debe aclarar que existe una gran cantidad de nombres genéricos –muy reconocidos- que se han utilizado en Colombia para denominar ciertas variedades de ajíes, pero que no identifican una variedad específica; los más reconocidos son: “Ají pajarito”, “Ají Pique”, “ají Chirel”, “Ají Chirere”, “ají Cimarrón”, “Ají Chiche perro”, entre otros. Aunque se mencionan mucho en textos antiguos y todavía la gente los utiliza en varias regiones del país, lo cierto es que cada denominación citada se usa – indistintamente- para una gran variedad de cultivares diferentes y no se pueden atribuir a una variedad específica. Debido a este problema, es aconsejable, al momento de mencionar en textos, estudios, o de subir información a las redes; identificar con un(os)

- 6. 6 adjetivo(s) adicional(es) la variedad e incluir fotos nítidas de los frutos y ubicación (ejemplo: “Ají pique” –redondo- morado- de San Pedro, Valle del Cauca / “ají Chiche Perro” -rojo oscuro- Grande- de Calarcá, Quindío) y cualquier información adicional que permita individualizar la variedad y mucho mejor si se tiene un nombre alternativo que no sea genérico. El ají en la Amazonía colombiana El principal condimento en la Amazonía colombiana, ha sido y sigue siendo el ají (Capsicum sp.), acompañado por otras plantas aromáticas como el culantro cimarrón o culantro (Eryngium foetidum) o colorantes como el achiote (Bixa orellana) y el azafrán de raíz (Scobedia grandiflora). En la mayoría de preparaciones culinarias siempre está presente el ají, además también es utilizado para fines medicinales y chamanísticos (míticos o recreativos). En toda la Amazonía, es muy aprovechado el ají (Capsicum sp) que se emplea principalmente para su uso local en las comunidades indígenas, como para su comercialización; en fresco, entero, encurtido, ahumado o deshidratado (moqueado), y sirve como insumo en la elaboración de salsas picantes. El tabaco, el ají y la yuca, son los cultivos más importantes en la mayoría de chagras (huertas) amazónicas. En la Amazonía existe una alta diversidad genética del genero Capsicum sp (ajíes), que se puede observar en la forma de los frutos (alargados, redondos, periformes, ovalados), en el color (amarillo, rojo oscuro, rojo, anaranjado, morado, verde, etc), sabor (arómatico, afrutado, herbal, terrroso) y pungencia (dulce-sin picor, picante bajo, picante medio, picante alto a extremadamente picante) y aroma (fuerte a inexistente). Aunque ahora está de moda, que los supuestos “chefs” con algún reconocimiento, digan que en Colombia no se consume ají (fresco, entero), si no “picadillos” o “salsas de mesón, lo cierto es que ignoran totalmente las costumbres de las comunidades de la Amazonía colombiana que representa el 42% del territorio colombiano. En la Amazonía colombiana es frecuente consumir el ají fresco, entero, adicionandolo a los caldos de pescado, que por ese motivo, los denominan “ajiceros”, así como a otros platillos culinarios. También es muy aprovechado, como método de conservación, el ají moqueado y triturado; que básicamente es un ají ahumado o secado al sol y luego triturado para hacer un polvo, con el cual condimentan toda su comida y que tiene diferentes nombres según la región (yuquitania, bia’pena, way ya, etc), y también sirve para preparar sus famosas salsas de ají negro (Tucupí, salsa Katara o Casamarán). En las diferentes comunidades indígenas tienen claramente identificadas las diferentes variedades de ají, cada una con su nombre indígena específico (y también en castellano); desfortunadamente en la mayoría de estudios realizados por las Entidades gubernamentales y otros Institutos o investigadores, no se han incluido los nombres de las variedades y tampoco las fotografías de los frutos, o simplemente los han identificado como “accesiones”, por lo que son muy pocas las variedades nativas específicas plenamente identificadas. Es urgente hacer un inventario de las variedades nativas identificadas por las comunidades indígenas, con su nombre común en español, nombre indígena, descripción de forma y de uso y elaborar un catálogo para caracterizar y promocionar y conservar

- 7. 7 dichas variedades, antes de que se agote la disponibilidad de material vivo debido a la creciente deforestación o por cambios en la destinación del área de cultivo por difentes factores y también para evitar la pérdida del conocimiento debido a los procesos de transculturización. Uso del ají en las diferentes regiones amazónicas Amazonas: En la región suramazónica, conjuntamente con la yuca y el pescado, el ají es una de las especies más importantes dentro de la dieta culinaria y medicinal de las comunidades indígenas, haciendo parte del patrimonio cultural de la región. En la Amazonia noroccidental, los pueblos indígenas consumen diariamente el ají negro (jugo de yuca amarga con pimientos picantes): esta receta tradicional que corre el riesgo de perderse se ha inventariado en el Arca del Gusto. En casi todos los pueblos amazónicos el uso del ají es generalizado, su cultivo se extiende en todo el territorio. Su preparación más común es en salmuera envasada en frascos para su uso directo y también se consume mucho el ají ahumado, pero igualmente se consume en diversas preparaciones, seco, entero, picado o molido, congelado, y enlatado. También existen preparaciones agridulces con frutos como arazá, coconá, chontaduro, aguaje, canyarana (ciruelo dulce/Spondias dulcis), piña, copoazú. Existe una gran variedad de ajíes como el amarillo, el negro, el alargado llamado panca, el rocoto, el ojo de pez, ají malagueta, pimentón, cheiroso, pajarito, murupí, entre otros y en general muchas variedades de diferentes formas, colores y sabores, que los habitantes de la zona denominan con diferentes nombres según la región. Los indígenas de toda la cuenca amazónica y del Orinoco tiene una preparación ancestral denominada Tucupí (ají negro), cuyo principal ingrediente es el zumo de yuca brava (mandioca), adicionada con los ajíes de la zona y que tiene diferentes variaciones según la región: Ají negro o Ají Huitoto, Tucupí (Amazonas), salsa Katara o Catara (cuenca del Orinoco), etc. Casaramá o tucupí , se obtiene del jugo de la yuca brava se cocina con ají hasta que quede como salsa que acompaña las comidas de los Huitoto y otros pueblos Amazónicos Ají (Capsicum chinense): jifirai (la planta), jifijɨ (el fruto), jífirungo (la semilla). Algunas de las variedades de ají cultivadas en Cordillera son: (1) jaijɨ (C. chinense, OMD[v]-112) "ají de culebra o ají propio" (jaio "culebra, serpiente"), además de comerse el fruto, se utiliza también como remedio para la locura de "pusanga" (hechizo de amor) aspirando el humo del fruto por la nariz o fumándolo; (2) fizido jifijɨ (C. chinense, OMD[v]- 114) "ají de colibrí", porque alargado como el pico del colibrí; (3) nooño uijɨ (C. chinense, OMD[v]-115) "ají de palometa" (el nombre puede derivar de nonokɨ "pepa de achiote"), el fruto es rojo como la boca de la palometa; (4) jimojɨ (C. chinense, OMD[v]-116) "ají de jimona (un árbol indet.)"; (5) kudu uijɨ (C. chinense, OMD[v]-117) "aji ojo de sambico". (https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/82757/CORD08.Ta%C9%A8j%C9%A8e%20jenua%20uai.pdf?sequen ce=3&isAllowed=y)

- 8. 8 Caquetá: En su primera línea de ingredientes siempre están los ajíes, la yuca brava y la piña. Los ajíes hacen parte fundamental de los platos elaborados con pescados. El ají negro, es el acompañante ideal para probar el pescado frito y combinarlo con los más de 25 tipos de yuca que crecen en esta zona del país. Los indígenas de la comunidad Uitoto en el Caquetá, tienen un tipo de chicha a base de ají llamada “chicha de perro” la cual es utilizada para limpiar y ahuyentar a los malos espíritus que provocan enfermedades como la gripa y la locura. Se reporta una gran variedad de ajíes, entre esos: ají de andoque (J+gaim+na De´he), ají de perro de monte, ají de gusano (pecorai), ají de gusano tornillo (Pipita De´he), ají aromático (Tiora+), ají de guacamayo amarillo, ají de hormiga, ají de diente de culebra, ají de chuzo, ají de tribu jiaua+, ají ojo de sapo jin+no, ají de sapo grande, ají de blanco-picón, ají de blanco picón largo, ají ojo de tortuga, ají de culebra amarillo, ají de castaña (Ípaq+rai), ají de mico (Jimora+), ají ojo de sardina (jípira Kutdorai), ají diente de perro (J+ko jipira+), ají chichiperro (Jáira+), ají de avispa (Onérai jipira+), ají de garza (Jumárai), ají de coca (Jibíerai), ají de renacuajo (Jirururai), ají de culebra (Jaio jípirai), ají de sapo (Jero jíírai), ají de grillo (Píodo jípirai), ají cachete de guacamayo (Avacaq+ jííra+), ají aromático propio Muinane (Fak+k+ De´he), ají morado (K+rhhim+De´he), ají de gente de colibrí (Jinimo igai De´he), ají de camarón (Nakuhu De´he), ají de guacuri verde (N+faka De´he), ají de estrella (Mekxru De´he), ají de avispero (M+m+ku De´he). Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/moniya%20baja.pdf Como se puede observar en el anterior listado, los indígenas de las etnias Uitoto y Muiname, tienen bien referenciados las variedades de ají que cultivan en las chagras o que se encuentran en la región, entonces no se entiende porque en los diferentes textos etnobotánicos y páginas de productores y comercializadores, solo se refieren genéricamente como “ajíes amazónicos” o “mezcla de ajíes amazónicos” cuando se refieren a las variedades que se describen o con las que elaboran los productos para la venta. Guainía: El ají es una de las principales hortalizas del departamento del Guainía, tiene un amplio despliegue de mini cultivos de uso familiar, los cuales son el principal ingrediente de las comidas típicas de la region como es el ajicero (caldo de pescado y aji) y el mingao (sopa echa con pescado, mañoco y ají) entre otros, los cuales culturalmente son muy arraigados dentro de las etnias de la región. A nivel cultural, en mayor porcentaje, el ají es conservado de forma seca, utilizando para ello los budares o sartenes en barro que utilizan para secar el mañoco, el cual una vez seco, es pulverizado utilizando molinos manuales tradicionales como el victoria, finalmente es comercializado en el mercado local de Inírida y es vendido en recipientes plásticos o de vidrio como las botellas de gaseosas. Otro método de conservación del ají es hacer una salsa negra llamada catara, que es acompañada con el yare o el exprimido de la yuca, el exprimido de la cabeza de bachacos (hormigas), y el ají, los cuales son cocinados y posteriormente envasados en botellas plásticas recicladas. Esta salsa se conserva debido a que el yare tiene poder germicida. Al igual que en toda la región amazónica, se registran un alto número de variedades de ají, dentro de las que se destacan el ají vaupeceño, el ají cudavio y el ají mincot (de este último no se encontraron fotos, ni reseñas para identificarlo).

- 9. 9 Guaviare: En el Guaviare y en general en toda la región amazónica se elaboran diversos platillos incorporando ajíes en la preparación. Una de las formas de conservar el ají es el “moqueado” (o muqueado) que básicamente es un proceso para secar y ahumar el ají: el proceso de conservación de alimentos a través de secado mediante el calor producido por brasas de leña (Moqueado o muquiado) es una tradición de los pueblos indígenas de la Amazonia a través de este proceso de secar y ahumar se conservan directamente tipos de ají, los cuales al ser Molido y empacados quedan con una deliciosa sensación de picante con aroma a leña natural. Putumayo: Algo que no falta en el Putumayo como aderezo es el Ají en todas sus presentaciones, ya sea con maní, con cebolla y tomate, con menudencias, etc, para acompañar las carnes, las sopas y todo tipo de preparaciones. Ají Yungo: yunguësh yunguësh s. variedad de ají cuyos frutos son pequeños y alargados. ají yungo (reg.). Capsicum frutescens ild. . ts tsá. (Diccionario biling e Espa ol Cam ntsá). Vaupés: Al igual que en todos los departamentos de la región amazónica, existe una gran variedad de ajíes, de todos los colores, formas y sabores, que incorporan a sus preparaciones culinarias, tales como el ají lulo, cesari amarillo y rojo, chiche pato, dujevium, cudavio, camarón. También se utiliza mucho el ají moqueado (ahumado): kow-hóh ‘ají moqueado’ - kow ‘ají’ - hoh ‘moqueado’. Mitú y su tesoro étnico (…) Cuenta la tradición oral que en épocas remotas los indígenas del río Amazonas remontaban el Vaupés en sus canoas para cazar a los nativos; luego los engordaban y se los comían en medio de grandes fiestas. Las historias de antropofagia son comunes aquí. De hecho, en el mercado dominical de Mitú se consigue un ají cuyo nombre en varias lenguas nativas se traduce como “para comer blanco”. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mitu-tesoro-etnico-467598 Vichada: Los indígenas hacen un delicioso ají oscuro, producto de mezclar ají seco y molido con hormigas o bachacos tostadas y molidas.

- 10. 10 1. AJÍES NATIVOS DE CAQUETÁ Hay diversas variedades de ají en Caquetá, los hay alargados, redondos, semiredondos, pequeños, medianos y grandes. En su mayoría son de color rojo y amarillo, es picante fuerte. Se cultiva en huertas y parcelas. Se produce en diferentes épocas del año. Estos son algunas variedades de los ajíes sembrados en las chagras amazónicas en el medio Caquetá: Ají de andoque, Ají de perro de monte, Ají de gusano tornillo, Ají aromático, Ají de guacamayo amarillo, Ají de hormiga, Ají de diente de culebra, Ají de chuzo, Ají de tribu jiaua+, Ají aromático, Ají ojo de sapo jin+no, Ají de blanco-picón, Ají ojo de tortuga, Ají de culebra amarillo, Ají de castaño, Ají de sapo grande, Ají de blanco picón largo Fuente: Sistema Agroecológico Tradicional de Chagras Amazónicas en el Medio Caquetá Revisando los nombres de los ajíes, algunos corresponden a la comunidad o región donde se ubica la chagra; como “Andoque”, “Guacamayo”. Respecto al Ají de gusano tornillo y al Ají ojo de tortuga, podrían tratarse de las mismas variedades "Murupí" del Brasil, también llamado tornillito o gusanito y el ají ojo de tortuga podría tratarse de la misma variedad "ojo de pescado" que llaman en el amazonas "ají pajarito" y en Perú "ají charapita". El ají se utiliza fresco para cocinar y como medicina, también se saca en polvo y se ahuma para conservarlo. Fuente: La vida de la chagra: saberes tradicionales y prácticas locales para la adaptación al cambio climático en la comunidad El Guacamayo

- 11. 11 Fuente: La vida de la chagra: saberes tradicionales y prácticas locales para la adaptación al cambio climático en la comunidad El Guacamayo Especies y variedades de la etnia uitoto Fuente: Moniya ringo Mujer de abundancia y reproducción, Estudio de caso de la chagra de la Gente de Centro, Resguardo Indígena de Monochoa

- 12. 12 Especies y variedades de la etnia muinane Fuente: Moniya ringo Mujer de abundancia y reproducción, Estudio de caso de la chagra de la Gente de Centro, Resguardo Indígena de Monochoa

- 13. 13 * Desafortunadamente no se tienen fotos de las diferentes variedades.

- 14. 14 Otros fenotipos (variedades) mencionados: ají andoque rojo, ají cola de zorra, ají asaí, ají ojo de lucía. Se replican algunos dibujos incluidos en el documento: La vida de la chagra: saberes tradicionales y prácticas locales para la adaptación al cambio climático en la comunidad El Guacamayo. Desafortunadamente, los dibujos están un poco desenfoncados.

- 15. 15 LISTADO FINAL DE VARIEDADES DE AJÍES NATIVOS IDENTIFICADOS EN CAQUETÁ VARIEDADES DE AJÍES NATIVOS CAQUETÁ 1 Ají amanecer (Põknitu) 2 Ají asaí 3 Ají aromático (Capsicum annum L.) Tiora+ Ají aromático (Ñępѳtuѳ Tiorai) 4 Ají aromático propio Muinane (Capsicum annum L.) Fak+k+ De´he Ají aromático Ají aromático 5 Ají cachete de guacamayo (Capsicum annum L.) Avacaq+ jííra+ Ají cachete de guacamayo (Capsicum annum L.) Jeva geyeba De´he 6 Ají canastico (Pѳrotu) 7 Ají cola de zorra 8 Ají chichiperro (Capsicum annum L.) Jáira+ 9 Ají cucarrón (Ñehekѳpoditu) 10 Ají de andoque (Capsicum annum L.) J+gaim+na De´he Ají de andoque (Pѳ’siѳhѳtú Aadok+rai) Ají de andoque Ají andoque rojo 11 Ají de avispa (Capsicum annum L.) Onérai jipira+ Ají de avispero (Capsicum annum L.) M+m+ku De´he 12 Ají de blanco-picón 13 Ají de blanco picón largo 14 Ají de camarón (Capsicum annum L.) Nakuhu De´he 15 Ají de castaña (Capsicum annum L.) Jere De´he Ají de castaña (Capsicum annuum L.) Ípaq+rai Ají de castaño 16 Ají de chuzo

- 16. 16 17 Ají de coca (Capsicum annum L.) Jibi De´he Ají de coca (Capsicum annum L.) Jibíerai 18 Ají de culebra (Capsicum annum L.) Jaio jípirai 19 Ají de culebra amarillo 20 Ají de diente de culebra 21 Ají de estrella (Capsicum annum L.) Mekxru De´he 22 Ají de garza (Capsicum annum L.) Jichxr+ De´he Ají de garza (Capsicum annum L.) Jumárai 23 Ají de gente de colibrí (Capsicum annum L.) Jinimo igai De´he 24 Ají de grillo (Capsicum annum L.) Píodo jípirai 25 Ají de guacamayo amarillo (Padotú Ava jipirai) Ají de guacamayo amarillo 26 Ají de guacuri verde (Capsicum annum L.) N+faka De´he 27 Ají de gusano (Capsicum annum L.) Pecorai Ají de gusano tornillo (Pipitatú Pekorai) Ají de gusano tornillo Ají tornillo o de gusano (Capsicum annum L.) Pipita De´he Ají gusano tornillo (Pipitatu) 28 Ají de hormiga (Yatadú Yu’burai) Ají de hormiga 29 Ají de mico (Capsicum annum L.) Jimora+ 30 Ají de ojo de sapo (Capsicum annum L.) Jak+ba ay+h+ De´he 31 Ají de perro de monte (P+doѳtu J+korai) Ají de perro de monte Ají perro de monte (P±duota) 32 Ají de pescado (Capsicum annum L.) Tavavo De´he 33 Ají de renacuajo (Capsicum annum L.) Jade De´he Ají de renacuajo (Capsicum annum L.) Jirururai 34 Ají de sapo (Capsicum annum L.) Jakukuga De´he. Ají de sapo (Capsicum annuum L.) Jero jíírai

- 17. 17 35 Ají de sapo grande 36 Ají de tribu (jiaua+) 37 Ají diente culebra (Pѳatookonitu) Ají diente de culebra (Pootaokonitú Jaiyo itie jipirai) 38 Ají diente de perro (Capsicum annum L.) J+ko jipira+ Ají general (Capsicum annum L.) Jípirai 39 Ají guacamayo (Pa’dotu) 40 Ají hormiga brillante (Ya’datu) 41 Ají hormiga opaco (Fѳ’ditu) 42 Ají morado (Capsicum annum L.) K+rhhim+ De´he Ají morado (Nepѳtuo) 43 Ají ojo de lucia 44 Ají ojo de pescado (Beakotu) 45 Ají ojo de sapo (jin+no) 46 Ají ojo de sardina (Capsicum annum L.) jípira Kutdorai 47 Ají ojo de tortuga 48 Capsicum annum L. (Yúburai) De la mala costumbre de la generalización de las variedades de ajíes nativos Como se puede observar, los indígenas de Caquetá tienen plenamente identificadas casi 50 variedades de ajíes nativos: Es una lástima que en Colombia siempre se han generalizado indistintamente todas las variedades de ajíes nativos … desde siempre los han denominado con nombres genéricos, como “ají pajarito”, “ají chirere” “ají pique”, o con adjetivos genéricos como “ají dulce”, “ají picante” “ají criollo” “ají rojo”, ají verde” “ají amarillo” “ají amazónico”. Muchas variedades plenamente identificadas se meten en el mismo costal de “ají pajarito” o “ají pique”. Más ahora que estamos en un “boom” de la comercialización de salsas de ají de variedades amazónicas … todas las salsas comercializadas las meten en el mismo costal de “salsa de ajíes amazónicos” … así -borrando de un solo tajo- la identificación e individualización que han hecho los indígenas y nativos, para las cada una de las variedades que siembran en las chagras.

- 18. 18 Es difícil cambiar una costumbre de tantos siglos (en Colombia)… pero esperamos que tanto los comercializadores, como los consumidores de ajíes nativos, caigan en cuenta y tomen la costumbre de los Mexicanos y Peruanos; de identificar claramente los ajíes nativos que hacen parte de su patrimonio gastronómico, de individualizarlos y promocionarlos con su nombre específico, de caracterizarlos informando su sabor y aroma y para que preparaciones culinarias o para que salsas es más indicada cada variedad. Ese factor finalmente va a generar un reconocimiento propio de cada variedad a nivel nacional e internacional, lo que va a redundar en una mayor comercialización de las variedades que más se destaquen, generando más empleo y recursos para los nativos de las regiones amazónicas. Eso permite dar un mayor reconocimiento a las variedades que sean más promisorias a nivel gastronómico y comercial, mantener un nivel de calidad en el producto y también permite evitar las falsificaciones … porque finalmente, si nadie sabe que variedades lleva la salsa de “revuelto de ajíes amazónicos”, entonces en un par de meses, ya van a comenzar a hacer salsas con cualquier tipo de “ají pajarito” de cualquier región, con la etiqueta de “ajíes amazónicos varios” … al fin y al cabo, nadie los va a diferenciar. En México y Perú, le han dado nuevos nombres específicos, en castellano, a las variedades cuyo nombre indígena es muy genérico o muy complicado de pronunciar; pero los nuevos nombres o denominaciones no son genéricos, si no individualizados, caracterizando alguna de las virtudes o características de esa variedad, a fin de que se puedan identificar claramente por todos. No podemos seguir denominando “ají pajarito” a todas la variedades ajíes nativos de Colombia … y mucho menos si los indígenas o nativos de la región ya tienen un nombre específico diferenciado para esa variedad. Fuente: Moniya ringo Mujer de abundancia y reproducción, Estudio de caso de la chagra de la Gente de Centro, Resguardo Indígena de Monochoa

- 19. 19 Fuente: Moniya ringo Mujer de abundancia y reproducción, Estudio de caso de la chagra de la Gente de Centro, Resguardo Indígena de Monochoa En unas fuentes se cita que algunos de los platos típicos de Caquetá son; el ají de hormiga, el mojojoy y el ají del ojo del pescado. Ají de Hormiga: Respecto al ají de hormiga, no se trata de un plato típico como tal, ni de una variedad de ají; en realidad es una preparación de ají en polvo combinado con hormigas del género Atta cephalotes, conocidas como arrieras. Es una preparación que también se hace en Vaupés y en otras regiones amazónicas. En el departamento del Vaupés es común el ají de hormiga tostada que los indígenas primero llevan al fogón, las machacan y las muelen con ají seco. Dicen que da mucha energía. A las hormigas arrieras también las llaman “hormigas limón”. Son de origen amazónico, y muy usadas por los indígenas y nativos en diferentes platillos, no solo para el ají de hormiga. En diferentes regiones de la amazonía preparan los famosos “ajiceros” una especie de caldo, generalmente con pescado y ajíes frescos, y en algunas ocasiones se les agrega hormigas arrieras y también Mojojoy (gusano de la palma). En algunas comunidades indígenas (Huitotos), suelen usarla más como infusión, porque desprende sabores y aromas herbales. "Aunque le digan hormiga limón, suele dar más sabores a limonaria". Las hormigas arrieras también se agregan al tucupí (ají negro) salsa que se hace a base del zumo de la yuca brava, que es hervida en agua por varias horas, hasta que toma su forma espesa. Algunas veces, a la salsa se le adicionan hormigas, pescado y carne de monte. “Todo depende del pueblo indígena que la elabore”.

- 20. 20 No solo las hormigas, como la limón (arriera), se usan en preparaciones como el famoso tucupí amazónico, también se utilizan termitas. Ají de mojojoy: No solo las hormigas se usan en el ají, también algunos pueblos indígenas preparan el ají seco combinado con hormigas y/o mojojoy tostado y triturado. Es una forma de conservar y aprovechar tanto del ají, como las proteínas que dan los insectos. También en Vichada, los indígenas hacen un delicioso ají oscuro, producto de mezclar ají seco y molido con hormigas (bachacos) tostadas y molidas. Se le llama salsa Katara (o Catara), es parecido al Tucupí. “Bachaco” es la denominación que se le da en enezuela a las mismas hormigas culonas que se consumen en Santander (Atta laevigata). Han sido comidas durante siglos por miembros de culturas precolombinas como los guanes. Las reinas son las únicas usadas como comida. Una fuente cita que: “el más utilizado es el bachaco de selva debido a su composición química que es más concentrada que el de la sabana; su composición es a base de ácido fórmico el cual le da el sabor característico al picante Katara (catara)”. En algunas fuentes se dice que el picante de la salsa Katara, lo da el aguijón de los bachacos (hormigas), pero en realidad el picante se da por el ají triturado (pulverizado) que combinan en la salsa; todos los que han probado las famosas hormigas culonas santandereanas saben que en realidad no son picantes. Las hormigas le dan un sabor característico a la salsa, pero no influyen en el nivel de picante. En el libro "La Tierra de la Abundancia CULTURA CULINARIA Y BIODIVERSIDAD Las cocinas tradicionales indígenas del sur del Departamento del Amazonas" se cita: "También se aprovechan el bachaco u hormiga culona (Atta laevigata), la hormiga arriera (Atta sp.) y la hormiga cabezona (Messor sp.), las cuales se atrapan introduciendo en la tierra una vara delgada, de aproximadamente 65 centímetros de largo, con la que se busca el conducto subterráneo por donde van las hormigas. Una vez encontrado el hormiguero, se introduce por el agujero hecho por la vara un bejuco o una tira especial de guarumá. La tira y el bejuco se retiran cada cinco minutos, y las hormigas que quedan pegadas se recogen en una vasija. Para su preparación se asan sobre el tiesto y luego se machacan. Se comen con casabe, se añaden a diversos caldos, o se mezclan con tucupí para obtener ají de hormiga. Las hormigas son un recurso vital en los momentos en que tanto la caza como la pesca disminuyen". Ají ojo de pescado (ají charapita) Al igual que el ají de hormiga, el ají ojo de pescado o ají ojo de pez, no se trata de un plato típico, pero si corresponde a una variedad de ají (capsicum frutesces) muy cultivado en las chagras de la amazonía. Se trata del mismo ají Charapita (denominación peruana) nombre con el cual es más reconocido a nivel internacional. Aunque se dice que es del Perú, lo cierto es que se encuentra en las chagras amazónicas de varios países, desde hace mucho tiempo; y en la amazonía colombiana siempre lo han llamado “ají ojo de pescado”, o “ají ojo de pez” o también “ají pajarito”. Aunque se menciona como “plato típico” de Caquetá, lo cierto es que es muy reconocido en el departamento del Amazonas, como ají pajarito. En Caquetá si hay un plato típico que se llama “ají de pescado con agua de yuca”; pero para su preparación no se utiliza el ají charapita (ojo de pescado), si no otras variedades menos picantes. El ají charapita es muy picante y se usa mucho en conservas (en vinagre) para que se agregue un poco del agua picante a los platillos, a gusto del comensal.

- 21. 21 Fotografías de algunas variedades de ajíes de Caquetá Fuente: Ají Juyecurí Planta de ají |Imagen: ‘De Pura Cepa’.

- 27. 27 2. AJÍES NATIVOS DE VAUPÉS El departamento de Vaupés es cuna de una gran variedad de ajíes nativos; entre los más representativos están: Ají Camarón, Ají Camarón grande, Ají Cesari, Ají Cudavio, Ají Dujevium, Ají Chiche Pato, Ají Chiche Pato amarillo y Ají Lulo. Fuente: https://www.facebook.com/bia.aji.colombia/photos/a.478194529255710/1015930278815463/ En la publicación “La cadena productiva del ají en el Departamento de Vaupés: una alternativa sostenible” del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi, se caracterizan esas variedades, así:

- 28. 28 2.1. AJÍ CAMARÓN En las fotos vemos la variedad de ají Camarón de Vaupés. Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=124728836645150&set=pcb.124733166644717

- 29. 29 2.2. AJÍ CAMARÓN GRANDE Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf 2.3. AJÍ LULITO Ají lulito Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf

- 30. 30 2.4. AJÍ CESARI AMARILLO Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf 2.5. AJÍ CESARI ROJO Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf

- 31. 31 2.7. AJÍ DUJEVIUM Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf 2.8. AJÍ CHICHE PATO Se caracteriza por su color verde limón Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf

- 32. 32 2.9. AJÍ CHICHE PATO AMARILLO Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf 2.10. AJÍ CUDAVIO Fuente: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/cadena%20productiva%20aji.pdf

- 33. 33 2.11. AJÍ DE AGUA Sin información de origen, ni descripción. (es muy parecido al ají Cudavio, podría ser la misma especie?). Esta variedad no se describe en la publicación del Instituto Sinchi, pero si en varias fuentes que citan ajíes de Vaupes; podría tratarse del mismo Ají Cudavio, es muy similar. Fuente: https://www.elespectador.com/ambiente/en-fotos-asi-son-los-sabores-de-la-selva-amazonica/ Foto: Yulieth Mora Garzón - Instituto SINCHI 2.12. AJÍ VAUPECEÑO * No se tiene ninguna información o descripción de este tipo de variedad o cultivar. No se describe en la publicación del Instituto Sinchi, pero si en varias fuentes que citan ajíes de Vaupés.

- 34. 34 En la publicación de la cadena productiva del ají en el Departamento de Vaupés, se incluyen otras variedades, pero no se indica el nombre, como estas: En otra publicación, se incluye la foto de la misma variedad de ají morado-negro: No es claro si es la misma variedad a la que denominan “ají trompito” en otras fuentes.

- 35. 35 Nota: La accesión que presenta mayor contenido de capsaicina es el camarón grande cuyos contenidos son superiores a los jalapeños y algo menores que los ajíes tipo Tabascos. El resto de ajíes nativos del Vaupés poseen una pungencia promedia semejante a los jalapeños, que los puede hacer bien aceptados por los consumidores nacionales, poco acostumbrados a ajíes muy picantes (Figura 9) Fuente: La cadena productiva del ají en el departamento de Vaupés, Una alternativa sostenible Nota: En algunas fuentes se menciona el Ají BIA, que es un ají ahumado (moqueado) y triturado (en polvo). En realidad la palabra BIA viene de la lengua Cubeo, así denominan las distintas variedades de ají (fresco o moqueado). ají (biá) (Cubeo). Cubeo es un pueblo indígena que habita en la cuenca del río Vaupés, especialmente a lo largo de sus afluentes Caduyarí y Querarí, así como del Pirabotón y el Cabiyú en el alto Vaupés. Son unas siete mil personas, la mayoría de las cuales viven en el resguardo indígena al oriente del departamento del Vaupés, una parte en los departamentos de Guaviare y Guainía, todos estos en Colombia, y otra parte en Brasil. Al parecer los Cubeos siembran en sus chagras –entre otras- las variedades ají Lulo, ají Lulito, Ají Cesari Rojo y Cudavio; no es claro si esas variedades corresponden a las que llaman en otra fuente: wasoa bia (“ají del árbol del caucho”), bidia bia (“ají de pájaro”) y giso bia (“ají de caimán”) en lengua cubeo (o tukano). Hay otros nombres: 1. Bataka, ají lulo, 2. Betaka ki+jite (?).

- 36. 36 Nota: En unas páginas web de venta de semillas, denominan erróneamente a una variedad “ají Yuquitania”; al parecer se trata de la variedad de ají Cesari rojo. Yuquitania es una preparación del ají (no un ají fresco); los ajíes se ahuman (moquean) o se secan al sol, para luego molerlos hasta dejarlos en polvo, para su uso como aditivo en las comidas. Un raro pimiento sudamericano con un sabor muy picante. Aunque no es un pimiento "baccatum", esta variedad generalmente se incluye en el grupo del "ají". Las vainas crecen hasta 2" por 1/2" de ancho y maduran hasta alcanzar un color rojo brillante. Son bastante picantes y se dice que son tan picantes como los del habanero. El sabor también es similar al del habanero. Origen: Originario de los indios cubeos de la región de Mitú, Colombia. Fuente: https://www.tradewindsfruit.com/content/aji-yuquitania-pepper.htm

- 37. 37 Fuente: https://www.sci.muni.cz/botany/nekola/Heirloom/peppersA.htm Fuente: https://www.chileplants.com/search.aspx?ProductCode=CHIYUQ En esta página web, citan erróneamente el origen de la variedad de Ají, como “México” … en realidad la palabra “Yuquitania” proviene de los indígenas de la región amazónica de Colombia.

- 38. 38 AJI YUQUITANIA. Especie: China | Origen: Colombia | Calor: Muy Caliente También conocido como Chile Amazónico y se cree que es originario de los indios Cubeo en la región de Mitú en Colombia. Las vainas miden aproximadamente 2 pulgadas de largo y 1/2 pulgada, tienen forma de lágrima y maduran de verde a rojo brillante en aproximadamente 100 días. Tienen fama de ser extremadamente picantes, algunos dicen que tan picantes como un habanero. El sabor es similar al habanero y a la mayoría de los otros chiles C. Chinense. Fuente: https://caribbeangardenseed.com/products/aji-yuquitania-also-known-as-amazon-chile Nota: En la publicación “La cadena productiva del ají en el departamento de Vaupés, Una alternativa sostenible”, se incluye una variedad muy similar a la denominada “ají Yuquitania” por la página web americana de venta de semillas (arriba); sin embargo en la publicación del Instituto Sinchi, la denominan simplemente como “ají amarillo”: Fuente fotografía: La cadena productiva del ají en el departamento de Vaupés, Una alternativa sostenible

- 39. 39 Fuente fotografía: La cadena productiva del ají en el departamento de Vaupés, Una alternativa sostenible En varios blogs foráneos de ajíes, mencionan la variedad de ají “Yuquitania”, y se cita que su sabor es superior al del ají Habanero: Ají Yuquitania cultivado por Brent Thompson en el área de la Bahía de San Francisco. Ají Yuquitania (C. chinense), es originario de los indios Cubeo, región de Mitú, Dpto. Vaupés, Colombia. Es extremadamente picante, supuestamente mucho más que el habanero (es difícil saberlo con ese nivel de picante, pero mis pruebas de sabor aún no han contradicho esa reputación). Sabor similar al habanero y a la mayoría de los demás C. chinense, aunque diferente, por supuesto. Sabor un poco más suave que el habanero. Creo que prefiero su sabor al habanero, y al menos una de mis víctimas de prueba definitivamente lo prefiere. Desafortunadamente, todavía no he logrado conseguir ningún fruto autopolinizado, por lo que me preocupan las perspectivas para el futuro. Fuente: http://www.chetbacon.com/peppers/Hotpeppers.html Nota: En algunas fuentes se menciona el Ají Way Ya, que es un ají ahumado (moqueado) y triturado (en polvo). No se informa si se prepara con una sola variedad de ají o con varias. Al parecer es una preparación similar al denominado Ají Yuquitania del Guaviare. No es muy clara la denominación de los nombres, si corresponde a una etnia específica… la preparaciones son similares a las que denominan de manera general; Ají Moqueado (o muqueado) en Vaupés y en varias regiones de la Amazonía colombiana, un ají ahumado o secado al sol, luego triturado y que finalmente se hace polvo para conservarlo.

- 40. 40 Fotografías de variedades de ajíes de Vaupés: Fuente: https://www.elespectador.com/ambiente/en-fotos-asi-son-los-sabores-de-la-selva-amazonica/

- 41. 41 Ají BIA: Fuente: https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/bia-sisore-2/ Bia Sisore arca del gusto Wasoa bia, bidia bia, giso bia Bia sisore es una exquisita mezcla de tres ajíes amazónicos deshidratados pertenecientes a tres variedades llamadas, en lengua barasana-macuna, wasoa bia (“ají del árbol del caucho”), bidia bia (“ají de pájaro”) y giso bia (“ají de caimán”). Las plantas utilizadas para la preparación del ají en polvo son todas especies nativas, cultivadas por mujeres según técnicas tradicionales. Los ajíes son cultivados en huertos familiares (chagras) mayoritariamente por mujeres que seleccionan las mejores semillas. Los pimientos se recogen cuando están maduros, normalmente temprano en la mañana o al atardecer para evitar enfermedades. Después de la cosecha, las mujeres rezan para preservar la productividad de las plantas. Luego, los frutos se colocan en una parrilla hecha de ramitas ( jerao ), ubicada sobre una estufa de leña especial (no la que se usa normalmente para cocinar) y se ahúman lentamente. Este proceso puede tardar varias semanas o meses. La leña utilizada para fumar proviene de tres árboles del género Ceiba (familia Malvaceae): Ceiba glaziovii , C. aesculifolia y C. pentandra . También puede venir del sibio. árbol. Una vez que los frutos están perfectamente secos, se seleccionan cuidadosamente y se trituran en grandes morteros de madera. El último paso consiste en tamizar el ají en polvo. La bia sisore tiene un sabor muy intenso y picante, que es persistente y aporta un sabor ahumado especial a los alimentos. Es utilizado a diario por las comunidades locales y es ideal para acompañar pescados marinados, pollo, sopas y arroces. El producto no contiene ningún aditivo, conservante ni saborizante artificial y es 100% orgánico. El ají en polvo Bia sisore es producido por las comunidades indígenas que viven a lo largo del río Pira Paraná en el corazón de la Amazonia colombiana. Para los pueblos que habitan este territorio ancestral, las mujeres generan vida y son guardianas de las semillas, y su rol está directamente relacionado con la producción y preparación de alimentos. Son pilares vitales para el mantenimiento de buenas condiciones de salud y equilibrio socioambiental. Preocupados por los cambios que habían experimentado progresivamente en términos de escasez de cultivos y pérdida de diversas variedades de hierbas, tubérculos y frutas, un grupo de mujeres mayores y jóvenes iniciaron un proceso participativo para mejorar sus medios de vida, seguridad alimentaria y hábitos alimentarios. inspirado en mitos y ritos.

- 42. 42 Los mitos comunes entre todas las etnias de Pira Paraná se refieren al origen de los pimientos, sus usos medicinales y formas tradicionales de preparación. Estos mitos todavía se siguen y las mujeres todavía practican ritos. Uno de los resultados más destacables del esfuerzo realizado por las mujeres indígenas ha sido la creación de un proyecto productivo sustentable. Las mujeres se han dado cuenta de que la generación de ingresos para criar a sus hijos y tener acceso a productos básicos es un tema que pueden resolver con su experiencia y conocimientos. Han tomado conciencia de su fortaleza, poder de decisión y capacidad organizativa. Se han recuperado técnicas de plantación y diferentes variedades de pimientos tradicionales y hierbas medicinales. Han creado una red y ahora están empezando a promocionar la venta de ajíes ahumados. Bajo el nombre de Waiya (que significa “río de peces” y hace referencia a los Pira Paraná), los ajíes son procesados con técnicas tradicionales por un grupo de cerca de 50 mujeres, quienes se han dado cuenta de que compartir sus conocimientos y cultivos con el mundo exterior no sólo puede contribuir hacer que la Amazonia y su cultura sean conocidas y respetadas, pero también puede ser una forma eficaz de generar ingresos. No tuvieron que aprender nuevas habilidades, plantar cultivos desconocidos ni cambiar la rutina diaria de preparación de ají en polvo. Esta es una tarea que las mujeres siempre han realizado tradicionalmente desde que el ají en polvo comenzó a usarse con fines medicinales y como ingrediente clave en la alimentación familiar. Fotografías de variedades de ajíes de Vaupés: Fuente: Ají Yuquitania - https://www.facebook.com/aji.yuquitania/photos_by

- 43. 43 Fotografías de variedades de ajíes de Vaupés: Fuente: Ají Yuquitania - https://www.facebook.com/aji.yuquitania/photos_by Fuente: Ají Yuquitania - https://www.facebook.com/aji.yuquitania/photos_by

- 44. 44 Fotografías de variedades de ajíes de Vaupés: Fuente: Ají Yuquitania - https://www.facebook.com/aji.yuquitania/photos_by Fuente: Ají Yuquitania - https://www.facebook.com/aji.yuquitania/photos_by

- 45. 45 3. AJÍES NATIVOS DE GUAINÍA A pesar de tener una gran variedad de ajíes nativos, no se encontró ningún listado oficial, ni ninguna publicación referente a los ajíes nativos de esa región. Algunas de las variedades de ají en Guainía. Cudavio, tornillito, vaupeceño y minko. (Fuente pag. web: AYU Sabores amazónicos) Foto: https://www.facebook.com/ayusabores/?__tn__=-UC*F El más fuerte de todos, es el más pequeño, la variedad es Minko, pero en Inírida lo llamamos "Garrapato" (Fuente pag. web: AYU Sabores amazónicos). Foto ampliada ají “Minko” o “garrapato”. * En otra fuente lo denominan “minkot”. Apuntes de la cadena productiva del Ají en Guainía: En el departamento del Guainía y en la región es muy arraigado el consumo cultural del Ají, de los cuales existen varias clases, todas ellas endémicas de la Amazonía, distribuidas entre Vaupés, Guainía, sur del vichada y regiones fronterizas con Venezuela y Brasil, el nivel de demanda es bastante alto y son actualmente muy apetecidos en el mercado nacional de salsas y como aditivos para la industria de alimentos. El consumo cultural del ají es referido a las sopas y caldos que se preparan a lo largo de la región, hay un plato típico llamado ajicero, el cual es un caldo con pescado adicionado de ají y sal, donde la hortaliza es utilizada de forma entera, en una gran cantidad, para luego ser destruido o machacado por el comensal una vez le sirvan su plato.

- 46. 46 Hasta el momento no se conoce una producción real a nivel regional, pero se tienen datos de comercialización de varios intermediarios, los cuales afirman que en Inírida se puede llegar a consumir alrededor de 1600 kg de ají fresco al año (*2019), dato que todavía es estimado. De igual forma algunas comunidades aledañas a Inírida como Santa Rosa, Guamal, Sabanitas, Matraca, Caranacoa y Coayare tienen producción de ají fresco y ají deshidratado para surtir el mercado de Inírida, pero no se ha reportado la totalidad de la información de producción y comercialización hasta el momento. El ají es una de las principales hortalizas del departamento del Guainía, tiene un amplio despliegue de mini cultivos de uso familiar, los cuales son el principal ingrediente de las comidas típicas de la región como es el ajicero (caldo de pescado y aji) y el mingao (sopa hecha con pescado, mañoco y aji ) entre otros, los cuales culturalmente son muy arraigados dentro de las etnias de la región. A nivel cultural, en mayor porcentaje, el ají es conservado de forma seca, utilizando para ello los budares o sartenes en barro que utilizan para secar el mañoco, el cual una vez seco, es pulverizado utilizando molinos manuales tradicionales como el victoria, finalmente es comercializado en el mercado local de Inírida y es vendido en recipientes plásticos o de vidrio como las botellas de gaseosas. Otro método de conservación del ají es hacer una salsa negra llamada catara, que es acompañada con el yare o el exprimido de la yuca, el exprimido de la cabeza de bachacos (hormigas), y el ají, los cuales son cocinados y posteriormente envasados en botellas plásticas recicladas. Esta salsa se conserva debido a que el yare tiene poder germicida. Foto: Comercio local de ají en fresco, polvo y catara.

- 47. 47 El mercado primordial del ají en la región es el autoconsumo, las costumbres culturales de la región han hecho que esta hortaliza sea la más importante en volúmenes de producción y ventas. De igual forma en la región se han destacado varias clases o especies de ají, de los cuales la gente tiene mayor preferencia según su sabor y pungencia, dentro de los que se destacan están el ají vaupeceño, cudavio y el mincot, variedades con muy buen sabor y picante. Foto: Ají en el mercado local de Inírida Fuentes: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2016-0452 MADR ‐ CISP DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA DEL GUAINIA (PDEA) – AÑO 2019 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 48. 48 En Guainía también se siembran algunas de las variedades presentes en el departamento de Vaupes, como los ajíes Camarón, Cudavio, Lulito, Cesari, Chiche pato y Pajarito (Charapita): Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 49. 49 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 50. 50 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 51. 51 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 52. 52 Al igual que en Vaupés, en diversas fotografías se observan unos ajíes de color morado- negro, que no se identifican en ninguna foto, ni en ninguna publicación; pero estas variedades no tienen la forma de “trompo” que tiene la variedad de Vaupés: Incluso hay unas variedades morada-negra alargadas. También se observa la variedad “ají Minkot” (o ají garrapato), peque a y redonda:

- 53. 53 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 54. 54 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 55. 55 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 56. 56 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 57. 57 Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg

- 58. 58 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Plantas de poder l Ají - https://www.youtube.com/watch?v=uqhazduqOpg https://www.facebook.com/photo/?fbid=545434050715288&set=pcb.545434120715281&locale=hi_IN

- 59. 59 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía:

- 60. 60 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía:

- 61. 61 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía:

- 62. 62 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía:

- 63. 63 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: DESDE Inirida-Guainia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070743347932&sk=photos

- 64. 64 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Facebook - El Nukichinda https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418860110&sk=photos_by

- 65. 65 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Facebook - El Nukichinda https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418860110&sk=photos_by

- 66. 66 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Facebook - El Nukichinda https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418860110&sk=photos_by

- 67. 67 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Facebook - El Nukichinda https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418860110&sk=photos_by

- 68. 68 Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Fuente: Facebook - El Nukichinda https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418860110&sk=photos_by

- 69. 69 Fuente: DESDE Inirida-Guainia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070743347932&sk=photos Fotografías de variedades de ajíes de Guainía: Desde el conuco, lugar de siembra curripaco, se colecta el delicioso y aromático Ají Cudavio. Despierta lentamente y sugestivamente tus papilas. Fuente: https://www.facebook.com/Kinikiamazonica Fuente: DESDE Inirida-Guainia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070743347932&sk=photos

- 70. 70 Fuente: DESDE Inirida-Guainia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070743347932&sk=photos Fuente: DESDE Inirida-Guainia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100070743347932&sk=photos

- 71. 71 4. AJÍES NATIVOS DE GUAVIARE Al igual que en la mayoría de regiones amazónicas, no se encontró ningún listado oficial, ni ninguna publicación referente a los ajíes nativos del Guaviare. Fuente: https://www.facebook.com/ASOPROAJI/photos Fuente: https://www.facebook.com/ASOPROAJI/photos

- 73. 73 Fuente: https://www.facebook.com/ASOPROAJI/photos Fuente: https://www.facebook.com/ASOPROAJI/photos Fuente: https://www.facebook.com/ASOPROAJI/photos

- 75. 75 Variedades de ají - en Resguardo Indígena La Asunción Municipio Del Retorno Guaviare Fuente: https://www.facebook.com/ri.laasuncion/photos (Asomamaphia Tukano)

- 77. 77 Fuente: https://www.facebook.com/ri.laasuncion/photos (Asomamaphia Tukano) Fuente: https://www.facebook.com/ri.laasuncion/photos (Asomamaphia Tukano)

- 78. 78 5. AJÍES NATIVOS DE AMAZONAS Al igual que en la mayoría de regiones amazónicas, no se encontró ningún listado oficial, ni ninguna publicación referente a los ajíes nativos del departamento de Amazonas. En Colombia, el Instituto Sinchi ha estudiado la diversidad genética de los ajíes de la región amazónica. Su colección de germoplasma incluye 377 variedades de las cinco diferentes especies de Capsicum que se cultivan. (actualmente 4, teniendo en cuenta que el grupo “capsicum frutescens” se incluyó dentro de la especie “capsicum annumm). Desafortunadamente en las investigaciones realizadas en el departamento del Amazonas, las diferentes variedades se citaron simplemente como “accesiones” y no se investigaron más a fondo o no se citaron específicamente las denominaciones o los nombres indígenas (o en castellano) de cada variedad (accesión); motivo por el cual no se tiene un inventario con nombre propio para las diversas variedades sembradas y utilizadas en el departamento del Amazonas. Caso contrario a los estudios citados para el departamento del Caquetá dónde si se tiene un listado de casi 50 variedades con su nombre indígena y en castellano. Para el caso de Vaupés, aunque en un principio se trabajó con “accesiones”, en un informe posterior se identificaron los nombres (en castellano) de diez de las variedades más sembradas y comercializadas. Aunque en varios textos se menciona la importancia del ají en las comunidades indígenas y de nativos en el departamento del Amazonas, y que se siembran muchas variedades de ajíes; lo cierto es que no hay un estudio del inventario de variedades sembradas en las chagras de esta región, identificando el nombre específico. Aunque hay muchos textos que se refieren a la producción y comercialización del ají en el Amazonas, solo se refieren de manera genérica como “ají” y no se identifican específicamente las variedades utilizadas. Lo mismo sucede en las redes sociales de las empresas que producen y promocionan los ajíes ahumados en polvo y salsas de ajíes, en las que se refieren genéricamente a “ajíes amazónicos”, sin identificar las variedades. En otra publicación del Instituto Sinchi se indica que “Al 63.5% de las accesiones les fue reconocido nombre común en lengua indígena y al 88.9% en español. Los nombres comunes en español de las 377 accesiones a las que les fue reconocido, se agrupan en 116 nomenclaturas diferentes; las 268 accesiones con nombres indígenas reconocidos se agrupan en 179 categorías nominales. A pesar de la amplitud y la diversidad de nombres registrados, existe poca coincidencia con los nombres reportados para los mismos grupos étnicos”. Sin embargo la información de los nombres en español y los nombres indígenas de las 377 accesiones, no se informan en la publicación y tampoco están disponibles al público en cualquier otro documento. En la misma publicación se indica que: “Al 93.4% de las muestras colectadas se les logró definir alguna utilidad, siendo la gran mayoría empleadas como especia o condimento (90.0 %) con procesos previos de preparación para acompañar las comidas. En menor proporción se utilizan los frutos frescos en forma de hortaliza (22.5 %), como medicina (4.03 %) y para otro tipo de usos el 3.08 %”.

- 79. 79 En algunas fuentes se cita como ajíes en el departamento del Amazonas, las siguientes especies: Ají Charapita, Ají Malagueta, Ají Pipi de mono, Ají Mirasol, Ají Cheiroso. Al parecer esas fuentes solo tienen en cuenta el ají más comercializado en Leticia y no las diferentes variedades sembradas en las chagras, porque las variedades citadas en su mayoría son introducidas: ají malagueta (Brasil), ají mirasol (Perú), ají cheiroso (Brasil). Respecto al “ají charapita” es el mismo ají “ojo de pescado” también denominado “ají pajarito” en el Amazonas, que si bien parece proceder del Perú, lo cierto es que se ha sembrado en la chagras de la Amazonía colombiana desde hace muchas décadas, al igual que el ají malagueta (proveniente del Brasil). También en el Amazonas se siembra más recientemente el ají “cheiroso” o cheroso (proveniente de Brasil) y posiblemente se comercialice el ají mirasol (peruano). Las especies cultivadas en la Amazonía colombiana son Capsicum chinense Jacq. (Ají amarillo o lulito), C. frutescens L (Ají malagueta), C. annuum , C. baccatum y C. pubescens En el texto “Colombia Frutas de la amazonia” del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi, se citan varias denominaciones para los ajíes de la amazonía, así: AJÍ AMAZÓNICO Capsicum chinense Jacq. Nombres comunes: Ají habanero, Ají chile, Ají culebra, Ají camarón, Ají gusano, Ají introducido, Ají largo, Ají rojo, Ají chirere. AJÍ AMAZÓNICO Capsicum annumm Jacq. Nombres comunes: Jalapeños, Ají bejuco, Ají carcaron de tiro, Ají chicle, Ají colorado, Ají de bejuco, Ají de pescado, Ají dulce, Ají pimenton. AJÍ AMAZÓNICO Capsicum frutescens L Nombres comunes: Tabasco, malagueta, Ají aguja, Ají cerbatano, Ají de agua, Ají de mesa, Ají de pajarito, Ají de pájaro, Ají piñaquira, Nota: respecto a las denominaciones citadas, al parecer hay unos errores en la transcripción o las fuentes consultadas se equivocaron en las denominaciones de algunas variedades, así: 1. Ají pi aquira posiblemente corresponda a ají “qui apira” que es una preparación gastronómica del Amazonas (caldo con pescado y ajíes), en realidad no están mencionando la o las variedades específicas que se usan en la Qui apira. 2. El ají chicle, probablemente corresponda al ají “chiche pato” o al ají “chiche perro”. Se mencionan dos especies introducidas que tienen gran aceptación en la región, especialmente en Leticia y las zonas de frontera con Perú y Brasil; el ají malagueta introducido de Brasil y el ají habanero. Los ajíes tabasco y jalapeño, no son regularmente comercializados en la región amazónica, no es claro si las fuentes se consultaron en la región. En otras fuentes se cita: Capsicum annuum L. kutupí Nota: Esta probablemente también es una degeneración del nombre o una transcripción errónea de la denominación de algunas variedades del ají que se utiliza para preparar la salsa Tucupí (ají negro).

- 80. 80 Fuente: GIUBANO TABUTANO J+BOGO AAME CICLO NATURAL DE VIDA Salud y plantas medicinales Resguardo Indígena Nonuya de Villazul Departamento de Amazonas, Colombia Marzo 2021

- 81. 81 Aji Huitoto de La Chorrera, Amazonas, Colombia. Clemencia de la comunidad Huitoto. Fuente: https://twitter.com/safra127/status/641002404071243776/photo/1 Fuente: https://twitter.com/safra127/status/641002404071243776/photo/2 En las dos fotos (arriba) se puede observar el ají Charapita (ojo de pez) que en el amazonas colombiano lo denominan con el nombre genérico de “ají pajarito” y que es muy consumido en esa región.

- 82. 82 Fotos de ají malagueta y de ají pajarito (Charapita) Fuente: https://www.facebook.com/aromasysaboresdelamazonas/photos Fuente: https://www.facebook.com/aromasysaboresdelamazonas/photos

- 83. 83 Fotos de ajíes comprados en el mercado de Leticia Ají “pajarito” (Charapita) y ají Malagueta Varios tipos de ajíes “dulces y picantes que venden en una sola malla

- 84. 84 En Leticia llaman a esta variedad “pimentones”, pero en realidad son ajíes “dulces” muy diferentes a los “pimentones” de semillas extranjeras sembrados en el resto del país que son de un tamaño mayor y con menos estrías.

- 85. 85 A la variedad de abajo no le citaron un nombre común, no es claro si es el murupí (variedad brasileña) o quizás el “chiche pato” son variedades parecidas.

- 86. 86 Esta es la variedad “Cheiroso” (o cheroso), variedad brasile a que es ampliamente cultivada en Amazonas; destacan su sabor “aromático” y que es poco picante.

- 87. 87 Las reconocidas variedades “malagueta” (variedad brasile a) y el denominado ají “pajarito” o ají ojo de pez (que es la misma “charapita” peruana).

- 88. 88 Fotografía Fuente: Aji Gwaba, tabaco de mujer Fuente: “Bailar es llorar con alegría” El sistema de bailes del pueblo féenemɨna’a Gente de Centro (muinane) de la Amazonía Colombiana (…) En esta generación se origina la yuca ‘ati ojánɨgai, que es la base de la propia hija de poder del abuelo féenetúvabotádi. Ella es la hija que formó eso y lo que de ahí viene: el ají propio, la manicuera propia, la yuca propia. ( (...) Luego vayan y cojan esa hormiga a la que nosotros le decimos kúubaba; — la cría de esa hormiguita es ácida, bien ácida como limón. Antiguamente se echaba eso en el ají o se echaba en la nariz para quitar la gripa. —Traigan eso —continuó— y luego consigan ratón de yuca de ustedes. (…) La palabra fíraba traduce ‘hoja de yuca’. Así se le dice a la hoja de yuca nueva que se exprime en una tinaja para hacer ají de fíraba. (…)

- 89. 89 Nota: al parecer la variedad de ají denominado “ají propio” que se menciona en algunos textos, es un ají sembrado en las chagras de los Muiname. Respecto al denominado “ají de la capitanía” debe ser una variedad sembrada en las chagras del Cabildo Capitanía de los indígenas Uitoto en el Corregimiento de la Chorrera, Amazonas. Fuente: EL MANEJO DEL MUNDO Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonia colombiana El ají El ají, en su origen mítico, fue creado por Jeechú para comer cacería y lo entregó también a la gente del agua -a Peechú y su gente-. Los Yukuna nombran diferentes clases de ají (véase CUADRO No. 4.3), las cuales se encuentran asociadas con una categoría especial. Se puede sembrar ají condimento de cacería, ají para curación, ají para aspirar por la nariz o ají para untarse en el cuerpo, especialmente después de escarificac1ones rituales para purificar o, como afirman los mismos indígenas, para "emberracarse", ya que antiguamente se untaban ají con el fin de enfurecerse y pelear mejor contra el enemigo. Jeechú pumechá* / Kari pumechá / Majnori pumechá / Leechu pumechá / Kulaná (Ají dulce para "curación") / Jeechú makuphé (Gusano pintado) / Jeechú Aweretoko (Aweretú) / Jeechú ilujpi (Pequeño) / Jeechú pirarimati (Azul) / Jeechú jatiwanapí (Dedo) / Kupira pajine (Pajarito) / Tirojmi (?) El ají dulce kulaná se utiliza en las curaciones para las cuales siempre se debe recitar el origen, en este caso el cabello de Jeechú; su origen es similar al de los venenos utilizados en la pesca y cacería (pelos de la barba y el sobaco de Jeechú). Además, se recita siempre el orden, la fonna o camino que ha seguido el ají, pasando por Kari, por Majnori, etc., hasta llegar a la persona que lo emplea en la actualidad.

- 90. 90 Tanto el ají como el tabaco pueden ser sembrados en la chagra, pero requieren un cuidado especial. Las mujeres siembran el ají, utilizado en la cocina, en sitios predeterminados, cerca de troncos, pero prefieren el huerto alrededor de la casa para evitar que la mata se dañe. El tabaco se siembra primero en un surco especial y después se trasplanta a un sitio .rico en carbón y cenizas; también puede sembrarse cerca de la maloca debajo del techo, en la parte externa del cercado, tal como aparece en algunas versiones del mito de Kanumá, quien recibe el tabaco de su suegro en fonna de pescado muquiado y lo vomita al lado de la maloca, donde crece entonces la planta (véase M. Hildebrand 1985). (…) Aji: gusano, babilla, macufé, pajarito (Lista de semillas, según su procedencia, sembradas por una mujer Karijona en Puerto Córdoba). (…) La coca, el tabaco y el ají La comida cultivada no posee fines nutricionales exclusivamente, sino que también "alimenta el espíritu". Así, el tabaco, la coca y el ají se consideran productos relacionados con fines sagrados y no nutricionales, ya que cuando se habla de la comida cultivada generalmente se hace alusión a la yuca. El ají y el tabaco presentan un consumo cotidiano importante, pero se requieren sólo pequeñas cantidades, razón por la cual no fueron incluidos en los registros de consumo, ya que el dinamómetro tenía una sensibilidad de kilogramos. El ají en sus múltiples variedades se cosecha frecuentemente y se almacena en la maloca, puesto que va a acompañar todas las comidas cotidianas. Los adultos fácilmente consumen cada día 1 ó 2 ajíes de gusano o unas 4 ó 5 bolitas de ají de pajarito, situación que indicaría un consumo mensual cercano a los dos kg. Al lado del consumo cotidiano, como parte de la comida, para efectos de "curación" se prepara un líquido de ají de kulaná, que se ingiere por la nariz. Por su parte, el tabaco es consumido por el chamán y hombres adultos tanto en cigarros (Lichi) como en rapé (Lichijl), pero sus cantidades no sobrepasan unas cuantas hojas semanales, difíciles de ser pesadas. (…) La yuca: el trabajo femenino Para preparar tucupí (walako) se deja reposar el líquido durante una noche, para que fermente y luego se hierve hasta que pierde su olor fuerte; también se puede dejar espesar, presenta entonces un color oscuro; se le añade ají, a veces hormigas, carne o pescado para darle más sabor. Existe otra manera de preparación, dejando hervir las hojas de la yuca durante horas, hasta obtener un líquido espeso.

- 91. 91 En el texto: Taɨjɨe jenua uai, Palabra de búsqueda de trabajo, Hipólito Candre (HC) Adofikɨ (Cordillera), río Igaraparaná, abril 17, 1992, se cita: jifirai jagɨyɨ, aliento de ají,(15) (15): Ají (Capsicum chinense): jifirai (la planta), jifijɨ (el fruto), jífirungo (la semilla). Algunas de las variedades de ají cultivadas en Cordillera son: (1) jaijɨ (C. chinense, OMD[v]-112) "ají de culebra o ají propio" (jaio "culebra, serpiente"), además de comerse el fruto, se utiliza también como remedio para la locura de "pusanga" (hechizo de amor) aspirando el humo del fruto por la nariz o fumándolo; (2) fizido jifijɨ (C. chinense, OMD[v]-114) "ají de colibrí", porque alargado como el pico del colibrí; (3) nooño uijɨ (C. chinense, OMD[v]-115) "ají de palometa" (el nombre puede derivar de nonokɨ "pepa de achiote"), el fruto es rojo como la boca de la palometa; (4) jimojɨ (C. chinense, OMD[v]-116) "ají de jimona (un árbol indet.)"; (5) kudu uijɨ (C. chinense, OMD[v]-117) "aji ojo de sambico" (kudu "sambico, pez muy pequeño", ui "ojo"), su nombre hace referencia a su tamaño pequeño. El “ají de culebra” se cita en varios textos de las chagras de diversas regiones amazónicas, pero en ninguno se incluyó una fotografía del fruto. También se cita el “ají de culebra amarillo”. Los indígenas Tikuna denominan al ají: : - m : “Ají genérico (capsicum)”. - m n -erú: “Ají cabeza-de-grillo, tipo de ají designado así por su forma y color”. Rabi (rá-bi) s: salsa de Ají color negro. *Omai salsa de ají negro ('casaramano') (Preuss :884) *Rab-ik-i: ‘Casaramán’ Extracto espeso obtenido de la cocción del jugo venenoso de la yuca brava. Usualmente se mezcla con ají y se utiliza para condimentar la comida (Echeverri, 2012:287) *Ra-bi: El ají picante cocinado, la casaraman una salsa para carne. (Minor:136) *Casaramán: Condimento que se produce durante dos horas el jugo venoso de la yuca brava con aji, su consistencia es blanda de color oscuro. (Briñez, 100) Fuente: EIÑO RUA. DOS CANTOS MÚRUI MUINA SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE LO FEMENINO

- 92. 92 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ALREDEDOR DE LA GASTRONOMÍA DEL CLAN AMENAN+ (GENTE DE PALO), PUEBLO UITOTO (LA CHORRERA AMAZONAS) (…) El ají El ají, dentro de la alimentación del clan Amenan+, es muy importante debido a que en la comida siempre está presente como condimento;además los indígenas del clan utilizan una especie conocida como JAIGOKO, para fines curativos y chamanísticos. Se utilizan diferentes variedades de ajíes dulces y picantes. El ají negro, el amarillo, el alargado (panca), el pequeñito, muy delgado y largo (malagueta); el rocoto, y más de 200 variedades, ofrecen toda una gama de formas, colores, aromas y sabores que permiten crear exquisitos platos. Se usa fresco o procesado en diversas formas, seco, ahumado, entero, picado o molido, congelado, enlatado, envasado, con vinagre o sin él, en salmuera, en salsas y preparados agridulces en frutas como arazá, cocona, chontaduro, aguaje, canyarana, piña, copoazu y otras frutas que le imprimen particulares sabores y aromas extraídos de la selva. (…) Casaramá (salsa tradicional indígena). Casaramá (yomak+) Cuando se escurre la masa de la yuca para hacer el casabe, el jugo que sale se acumula en una olla de barro, luego todo ese jugo se merma en una olla expuesto al fuego hasta que quede una sustancia especita parecida a la leche condensada, a esta salsa se le agrega el ají como también cualquier otra fuente de proteína y esto es el que se conoce como casarama. El casarama es uno de los ingredientes más importantes dentro de la alimentación del clan amenan+(gente de palo) como también de todos los grupos indígenas del amazonas, pues siempre está presente en la mesa, en la maloca y es muy apreciado por su sabor.

- 93. 93 6. AJÍES NATIVOS DE PUTUMAYO Desafortunadamente, como en muchas regiones de Colombia, en Putumayo no se encuentra información respecto a los ajíes nativos que siembren en su territorio. A pesar que se menciona que se siembran diversas variedades en las chagras y comercialmente en los pueblos grandes se consumen mucho el ají, no se tiene a disposición ningún estudio que identifique los ajíes nativos o ajíes comerciales que se siembran. En algunas páginas comerciales se ofertan ajíes ahumados (en polvo o escamas) provenientes de Putumayo; pero solo en una se menciona que es ají Rocoto, no se mencionan ajíes “amazónicos”. Ajíes de la chagra de la familia Jacanamijoy (Vereda Las Cruces de Santiago, Valle de Sibundoy) (* sin identificación de la variedad) Fuente: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nuestra-verdad-es-la-pervivencia-en-el-territorio Dentro de los platos típicos del Putumayo se encuentra el Ají: preparado con maní, cebolla, tomate y menudencias. También se menciona el ají negro. En algunas fuentes se menciona el Ají Yungo: yungu sh yungu sh s. variedad de ají cuyos frutos son peque os y alargados. ají yungo (reg.). Capsicum frutescens ild. . ts tsá. En el suroeste de Colombia se conocen entre otras variedades las siguientes: ají pique, ají píqiucho (del Keshua: uchu, ají, pimiento picante y piqui, pulga, nigua, agrio?), ají rocoto, ají yunga. Se produce hasta los 2.600 metros s. n. m.

- 94. 94 Los Ingas denominan al ají Uchu: Uchu (ají): Es una especie vegetal cultivada por los Ingas, fundamental para su alimentación y es acompañante de todos los platos tradicionales. (Uchu es el nombre con el que los Incas denominaban el ají). Jifíji, el ají: fuerte por su sabor y color. Positivo en Ias comidas ya que con éste se prepara el "casaramán, salsa de aií picante cocinado para untar las carnes. (* lengua Huitoto) En Vereda Villanueva, Mocoa Putumayo. (* sin identificación de la variedad). Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3184093975163830&set=a.3150942861812275 En el estudio: Evaluación de la diversidad genética del género Capsicum sp. presente en los Departamentos de Vaupés, Guainía y Putumayo por medio de Isoenzimas. (2000), se mencionó lo siguiente: “(…) El género Capsicum comprende 25 especies de las cuales cinco han sido domesticadas y dado origen a numerosos cultivares. Sin embargo, la alta selección a la que está siendo sometido el género podría llevarla a su erosión genética, por ello se requiere la introducción de nuevo germoplasma que suministre una fuente de diversidad genética, para el mejoramiento de los cultivares comerciales. Dicha fuente se debe encontrar en aquellas zonas donde las especies silvestres, cercanas y/o relacionadas se distribuyen, ya que estas áreas funcionan como reservorio de genes y es allí donde se encuentran variedades con acervos genéticos amplios; fuentes genéticas para resistencia a enfermedades, alta productividad y calidad nutricional. Teniendo en cuenta lo anterior la región amazónica colombiana tiene un valor potencial en la exploración de germoplasma importante para el género Capsicum, por ser considerada como el lugar de origen del complejo silvestre annuum-chinense-frutescens. Así mismo se requiere de una evaluación urgente de la diversidad genética de la región amazónica, antes de que se agote la disponibilidad de material vivo debido al proceso de deforestación (…)”. Nota: Desafortunadamente, en las universidades colombianas no se promueve mucho la investigación y el amor por lo propio … porque a os después del estudio mencionado, se autorizaron varias tesis sobre modelos productivos de ají Tabasco (foráneo) en las