El documento presenta una aproximación sociodemográfica al barrio de Universidad en Madrid. La población del barrio tiene una distribución más concentrada en edades medias y adultas que la ciudad en general. Aunque la distribución por sexo es equitativa, hay más mujeres mayores de 60 años que hombres. Los inmigrantes en el barrio provienen en su mayoría de Europa del este y América Latina, en contraste con el resto de la ciudad donde son más comunes los inmigrantes del norte de África y Asia. El nivel educativo y

![4

barrio ecléctico; un espacio que lejos de instalarse en el pasado se reconstruye

constantemente como físico, simbólico y político. De su pasado pobre quedan viviendas

y personas que se han quedado rezagadas por el siglo; viviendas en malas condiciones

que no han llegado a ser tocadas por la modernización de la zona y que han sido

ocupadas por una población inmigrante pobre que a pesar de tener una presencia

importante en el barrio, no aparece necesariamente en el espacio público para

apoderarse de él; personas, viejos y sobre todo viejas, que se han quedado solos y solas

en sus pisos sin tener en realidad un contacto dinámico con el espacio público. Es por

ello que existen ciertas pautas sutiles que nos deben indicar que el pasado pobre de

Malasaña aún no ha desaparecido.

En contraposición, encontramos otra Malasaña que ha sufrido una renovación particular

de su pasado alternativo y rebelde, pues se han efectuado renovaciones en la vivienda y

en los patrones de consumo, hechas por personas nuevas con mayor escolaridad y con

mejores condiciones económicas que demandan ciertas cosas del barrio y de su espacio

público que no necesariamente le han sido propias. Nacionales e inmigrantes con

mejores rentas llegan a Malasaña conociendo su pasado bohemio, queriendo vivir en

aquel barrio mítico donde se dieron unas especiales circunstancias para que florecieran

tendencias políticas y culturales progresistas. No obstante, no es ‘gente de barrio’ y en

muchas ocasiones son personas que se encuentran por temporadas cortas pero que

efectivamente ‘viven ahí’, aunque también muchos de ellos han llegado para quedarse y

reconfigurar una nueva Malasaña de moda y de noche. Ello nos indica que las

conquistas de esta nueva población han implicado un rompimiento: “el espacio público

de la calle nunca ha sido pre-otorgado [...] ha sido siempre el resultado de una demanda

social, negociación y conquista... los espacios públicos tienen que adaptarse a diferentes

públicos...” (Lees, 1998). Es cierto pues que ciertas características son determinantes en

este proceso que ha concentrado clases medias y altas donde antes sólo habían clases

obreras o populares: “Considerando a la población, también podemos establecer

distintos submercados formados por demandantes de distintas características, en

relación con la edad, los ingresos y el origen” (Leal, 2002: 61).

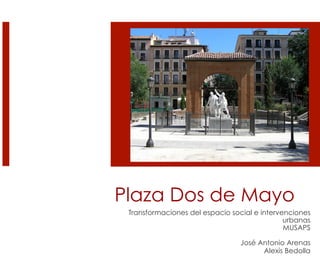

En este juego de fuerzas del pasado y del presente, la plaza Dos de Mayo parece

encontrarse en medio. Teniendo al espacio público como un derecho ciudadano de

primer orden, y que en función de la igualdad de apropiación de él por distintos](https://image.slidesharecdn.com/finaldosdemayo-130613170439-phpapp01/85/Final-dos-de-mayo-6-320.jpg)