LIBRO Obligaciones-y-Negocios-Juridicos-Civiles-RUBEN-ALBERTO-CONTRERAS-ORTIZ-doc.pdf

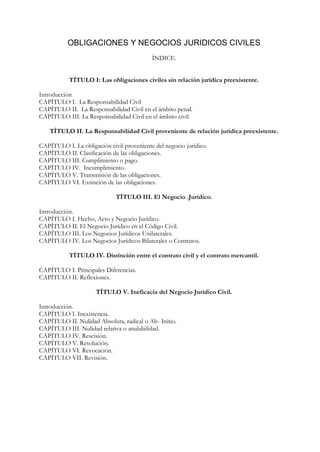

- 1. OBLIGACIONES Y NEGOCIOS JURIDICOS CIVILES ÍNDICE. TÍTULO I: Las obligaciones civiles sin relación jurídica preexistente. Introducción CAPÍTULO I. La Responsabilidad Civil CAPÍTULO II. La Responsabilidad Civil en el ámbito penal. CAPÍTULO III. La Responsabilidad Civil en el ámbito civil. TÍTULO II. La Responsabilidad Civil proveniente de relación jurídica preexistente. CAPÍTULO I. La obligación civil proveniente del negocio jurídico. CAPÍTULO II. Clasificación de las obligaciones. CAPÍTULO III. Cumplimiento o pago. CAPÍTULO IV. Incumplimiento. CAPÍTULO V. Transmisión de las obligaciones. CAPÍTULO VI. Extinción de las obligaciones. TÍTULO III. El Negocio .Jurídico. Introducción. CAPÍTULO I. Hecho, Acto y Negocio Jurídico. CAPÍTULO II. El Negocio Jurídico en el Código Civil. CAPÍTULO III. Los Negocios Jurídicos Unilaterales. CAPÍTULO IV. Los Negocios Jurídicos Bilaterales o Contratos. TÍTULO IV. Distinción entre el contrato civil y el contrato mercantil. CAPÍTULO I. Principales Diferencias. CAPÍTULO II. Reflexiones. TÍTULO V. Ineficacia del Negocio Jurídico Civil. Introducción. CAPÍTULO I. Inexistencia. CAPÍTULO II. Nulidad Absoluta, radical o Ab- Initio. CAPÍTULO III. Nulidad relativa o anulabilidad. CAPÍTULO IV. Rescisión. CAPÍTULO V. Resolución. CAPÍTULO VI. Revocación. CAPÍTULO VII. Revisión.

- 2. PRIMERA PARTE. LAS OBLIGACIONES CIVILES. TÍTULO I. LAS OBLIGACIONES CIVILES SIN RELACIÓN JURÍDICA PREEXISTENTE. INTRODUCCION. 1. El Código Civil de la República de Guatemala admite expresamente como origen o fuentes de las obligaciones civiles: los hechos lícitos sin convenio (gestión de negocios, enriquecimiento sin causa y declaración unilateral de voluntad), los hechos y actos ilícitos (tanto penales como civiles) y los negocios jurídicos. En cada uno de dichos casos se produce una relación acreeduría-deuda. El deudor debe cumplir una obligación civil, es decir, tiene una Responsabilidad Civil. 2. Ahora bien, luego de analizar las normas correspondientes, concluí en que las fuentes de las obligaciones civiles que efectivamente están reconocidas, aunque no siempre expresamente, en el Código Civil, las cuales expongo en el orden que considero lógico, son la siguientes: A) Acciones u omisiones ilícitas penales: delito, falta. B) Acciones u omisiones ilícitas civiles: Responsabilidad por actos propios, por actos de terceros, por daños causados por animales, por daños provenientes de cosas. C) Negocios jurídicos unilaterales: a) Promesa de recompensa. b) Títulos al portador. c) Revalidación unilateral del contrato anulable. d) Aceptación de la herencia. e) Gestión de negocios. D) Negocios jurídicos bilaterales: a) Pago Indebido. b) Contratos. 3. En los capítulos pertinentes explicaré por qué razones no considero que los hechos jurídicos produzcan obligaciones; diré las razones que tengo para considerar que solo en dos casos generales y uno especifico es la ley fuente directa de obligaciones; explicaré por qué razones el enriquecimiento sin causa no constituye (como si lo considera el Código Civil) un hecho lícito sin convenio, sino una fuente suigéneris de Responsabilidad Civil; y por qué no concibo (como si lo hace el Código Civil) la oferta al público como declaración unilateral de voluntad, sino como la etapa inicial de la celebración de un contrato. Diré, también, por qué considero el pago indebido como una institución contractual peculiar; y finalmente explicaré por qué la llamada declaración unilateral de voluntad constituye realmente una especie del negocio jurídico unilateral (en el que incluyo, además de lo tradicionalmente aceptado como tal, la revalidación unilateral del contrato anulable, la aceptación de la herencia y una serie de instituciones que enumero y explico en los capítulos correspondientes). 4. Los hechos jurídicos. No comparto la tesis de que los hechos jurídicos constituyan fuente de obligaciones civiles. Es cierto que de algunos sucesos imprevisibles o inevitables, acaecidos sin

- 3. ninguna intervención humana, surgen importantes consecuencias de derecho. Por ejemplo: muerte natural (cuya consecuencia civil más relevante es el derecho a la sucesión hereditaria); terremotos, inundaciones, sequías, ciclones y cualquier otro fenómeno natural (cuya consecuencia puede ser la liberación del deudor por caso fortuito o su derecho de pedir la revisión del contrato con base en la figura de la imprevisión). Es decir, del hecho jurídico pueden nacer derechos o beneficios a favor de alguna persona, pero en ningún caso obligaciones a cargo de alguien. La ley. 5. Menciono a la ley como fuente de las obligaciones civiles, pero como una fuente generalmente mediata, indirecta o complementaria, y sólo excepcionalmente como fuente inmediata o directa, sin que ello signifique, desde luego, pretender desconocer ni mucho menos desacreditar la ilustre corriente doctrinaria, legislativa y jurisprudencial que sí la considera como principalísimo origen de vínculos obligacionales. Considero que las obligaciones propias del derecho público (donde debe quedar comprendido el derecho de las personas, el derecho de familia, el derecho registral y el derecho sucesorio), sí son creación directa de la ley. 6. Ahora bien, mi apreciación de la ley como fuente mediata, indirecta o complementaria en el ámbito puramente patrimonial, entre vivos, se fundamenta en la convicción de que, en esta esfera del quehacer humano, la ley no crea las obligaciones civiles, sino únicamente las reconoce cuando ya existen por reiterada práctica de hecho, y las regula para evitar la anarquía, el abuso o el fraude. Si la ley inventara obligaciones sin existencia fáctica, éstas carecerían absolutamente de contenido y serían, por consiguiente, completamente inútiles. De ahí mi convencimiento de que la principal y más fecunda fuente de las obligaciones civiles es la vida misma, con su infinita variedad de sucesos y relaciones que vinculan a las personas, voluntariamente unas veces y de manera involuntaria, otras. 7. Por supuesto que, para investir de facultades idóneas a unas personas y constreñir adecuadamente a otras, se necesita del imperio preciso y claro de la ley. Pero la obligación no nace cuando la ley la incorpora a sus normas. Por el contrario, existe desde el momento en que, por convicción o conveniencia, las personas la practican de hecho. Lo que corresponde en tales circunstancias al orden jurídico, es modelarla, pulirla, depurarla de sus aristas injustas, y proclamar su coercibilidad. 8. Los únicos casos, importantísimos, por cierto, en los que sí hay creatividad por parte de la ley en el ámbito civil patrimonial, es cuando el legislador se ve precisado a señalar límites a determinadas conductas de los sujetos de las obligaciones y restaurar el equilibrio patrimonial alterado, como ocurre, para citar algunos de los casos más relevantes, en el enriquecimiento sin causa o en el pago indebido; cuando impone sanciones civiles por conductas ilícitas ( tal el caso, por ejemplo del resarcimiento de daños y perjuicios); y en algunas situaciones de índole procesal como cuando se obliga a las partes a señalar lugar para recibir notificaciones dentro de un determinado perímetro territorial, o a unificar personería cuando son varias las que demandan o son demandadas. Planiol, citado por Parodi1, dice: “La ley no crea caprichosamente las obligaciones legales. La ley crea obligaciones cuando las circunstancias indican que existe una lesión injusta que reparar o evitar”. 1 Parodi, Daniel Ignacio. Cuasicontrato. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo XX ,página 150.

- 4. 9. Es pertinente mencionar, finalmente, la corriente doctrinaria que sostiene que si bien la ley no crea obligaciones, sí reconoce como válidas determinadas fuentes generadoras de las mismas y que éstas carecerían de eficacia sin tal reconocimiento. Además, que la ley puede, en cualquier momento, prohibir determinada fuente de obligaciones, en cuyo caso, quedarían vedadas las obligaciones provenientes de dicha fuente. 10. Acepto la primera parte de la tesis en lo que concierne a que la ley reconoce a las fuentes de las obligaciones que han nacido del talento, el ingenio, la necesidad o la conveniencia de las personas. Tal reconocimiento es indispensable para evitar la arbitrariedad y el abuso, así como para, con la debida publicidad y adecuados controles, proteger los intereses públicos o los de los necesitados de alguna protección especial. Si determinada fuente es injusta, nociva o peligrosa hará bien la ley en prohibirla; pero si no fuera así sino que la prohibición obedeciera a un mero capricho del legislador (por ejemplo, que prohibiera celebrar contratos), dudo mucho de la eficacia de la prohibición: formalmente la fuente estaría prohibida, pero materialmente no, pues lo más probable es que las personas, por la fuerza de su necesidad y por su certera percepción de la necedad del acto de gobierno, seguirían celebrando las obligaciones prohibidas. Si la ley no es congruente con la realidad de la vida, se impondrá siempre ésta en detrimento de aquella. Desde luego, no es aconsejable en ninguna circunstancia la separación o la inarmonía entre la voluntad y la ley. Cuando hablo de la voluntad como fuente creadora de obligaciones estoy pensando en actitudes que, si bien no se apoyan en una norma permisiva específica, tampoco violan ninguna norma vigente ni distorsionan los principios generales del derecho. En síntesis creo que las obligaciones civiles nacen de tres grandes fuentes: las conductas ilícitas, las conductas lícitas y la ley. 11. Existe, como lo adelanté al hablar de las fuentes de las obligaciones civiles, un caso excepcional que a mi juicio constituye obligación legal. Se trata de lo establecido en el artículo 286 del Código Civil concerniente a que “De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será éste responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto”. Ahora bien, no obstante lo imperativo de la norma antes transcrita, no resulta fácil su cumplimiento. Lo que a mi juicio ocurriría en dicho supuesto sería lo siguiente: a) La mujer tendría que contraer las obligaciones en su propio nombre, puesto que, por un lado, el marido no la ha autorizado para celebrarlas, y por otro, ella no lo representa en ningún sentido. b) El acreedor no podría demandar al marido, pues carece de legitimación procesal en su contra. c) De ahí que no queda sino que: 1. La mujer demande al marido para que el juez, una vez comprobada la causa de la obligación, lo declare deudor del tercero, quien desde luego tendría que ser citado en tal calidad (tercero) al proceso. Bastaría para ello probar el derecho de alimentos y la celebración de las obligaciones que la mujer se vió precisada a contraer. No sería, pues, necesario probar que la obligación del marido consta en sentencia, convenio u otro título. 2. Que la mujer pague la deuda y repita luego contra el marido. Como puede fácilmente comprobarse, la buena intención latente en la suigeneris obligación legal antes referida es evidente; pero su ejecución es realmente complicada y difícil.

- 5. CAPÍTULO I. La Responsabilidad Civil. Responsabilidad Civil. 12. Por razón de que mucho de lo que expondré a lo largo de páginas subsiguientes tiene relación estrecha con el cumplimiento de obligaciones nacidas sin relación jurídica preexistente (Responsabilidad Civil extracontractual), o con la satisfacción de prestaciones provenientes de relaciones jurídicas previamente establecidas (responsabilidad jurídica contractual), estimo necesario precisar lo que, para el examen pertinente de lo que expongo, debe entenderse por Responsabilidad Civil. En atención a ello adelanto que, debe entenderse por Responsabilidad Civil (en general), “La obligación a cargo de quien, actuando de manera antijurídica y culpable causa daños o perjuicios a otro, de reparar o indemnizar el agravio a efecto de que, a la vez que se restaña la alteración del patrimonio particular afectado, se restaura también la integridad del orden normativo lesionado”. 13. La Responsabilidad Civil puede originarse, por consiguiente, del incumplimiento total o parcial de un contrato, o de su cumplimiento imperfecto o tardío, en cuyo caso nos hallamos ante la llamada Responsabilidad Civil contractual. También puede provenir de actos sucedidos entre personas que no tienen entre sí ninguna relación contractual ni de ninguna otra naturaleza, en cuya circunstancia nos enfrentamos a la denominada Responsabilidad Civil extracontractual. 14. Responsabilidad Civil sin relación jurídica preexistente. Se da en toda situación en la que una persona debe resarcir el daño o el perjuicio que, con dolo o con culpa, causó a otra, o reintegrar algo que lo enriquece sin motivo justo o que ha ingresado indebidamente a su patrimonio. En cuanto al daño, se trata de que se subsane la pérdida o disminución personal o material, la lesión a la integridad personal o patrimonial y, en general, toda desaparición o mengua de lo que ya el afectado tenía como propio. En lo que concierne al perjuicio se busca compensar la ganancia o beneficio cierto y lícito que se deja de recibir. Artículo 1434 del Código Civil. En esta clase de responsabilidad, tradicionalmente conocida como Responsabilidad Civil extracontractual, debe entenderse comprendido el resarcimiento de todo daño y perjuicio derivados de un acto o de una omisión ilícita, es decir, contraria a la ley; y tenerse en cuenta, también, que así como puede ser infringida la ley penal (ilicitud penal), también lo pueden ser las leyes de otra naturaleza (ilicitud civil); y que en ambos casos la sanción legal busca resarcir, es decir: restituir, reparar o indemnizar la lesión patrimonial causada, tanto la que recae sobre el patrimonio material, económico o disponible (patrimonio material), como la que atañe a atributos personalísimos (por ejemplo: la honra, la dignidad o el prestigio personal (patrimonio ideal o indisponible). De ahí que el resarcimiento comprende tanto el daño material como el daño moral. CAPITULO II. La Responsabilidad Civil en el ámbito penal. (Actos ilícitos penales) Ámbito de la responsabilidad civil proveniente del delito. 15. Todos entendemos que una vez que alguien ha sido declarado judicialmente responsable de la comisión de un delito, además de la pena con que el Estado sanciona su conducta punible, le condena al resarcimiento de los daños y los perjuicios que el delito hubiere causado. Comprendemos, asimismo, que dicho resarcimiento no es ya, como sí lo era en épocas en que se usaba la compensación económica como forma de reparación del delito, el precio de la venganza, sino

- 6. sencillamente una restauración, aunque sea aproximada o incompleta, del desequilibrio patrimonial ocasionado por la acción o la omisión delictuosa. 16. Principios. El derecho penal sustantivo ha creado principios y normas que contienen las ideas rectoras concernientes a la repercusión del delito en el patrimonio de la víctima. En el orden jurídico guatemalteco, son las siguientes: a) Toda persona responsable penalmente de un delito, lo es también civilmente. b) Si son dos o más las personas responsables civilmente del delito, el tribunal señalará la cuota que corresponde a cada uno. c) En el caso de los autores y cómplices de un mismo delito, serán responsables solidariamente. Además, responderán subsidiariamente por las cuotas que correspondan indistintamente a los otros autores o cómplices insolventes. d) El que sin ser autor ni cómplice, hubiera obtenido beneficios económicos de la comisión del delito, responderá civilmente hasta por el monto en que hubiere lucrado. e) Los inimputables, de conformidad con el artículo 23 del Código Penal, responderán con sus bienes de los daños que con la comisión del delito hubieren causado. Si fueren insolventes responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en negligencia o descuido en la vigilancia del infractor. f) En el caso de delito cometido en estado de necesidad, siempre habrá Responsabilidad Civil, y el juez fijará las cuotas que deberán pagar las personas en cuyo favor fue precavido el mal, en proporción al beneficio que cada una obtuvo. g) Cuando el delito fuere cometido por miedo invencible o por fuerza exterior irresistible, la Responsabilidad Civil recaerá sobre quien causó el miedo o ejerció la fuerza. h) La Responsabilidad Civil comprende: la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, y la indemnización de perjuicios. i) La Responsabilidad Civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos de la víctima la acción para hacerla efectiva. (Respecto de esto debe tenerse en cuenta, a mi juicio, que de acuerdo con el artículo 920 del Código Civil, el heredero sólo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta). j) Se prohíbe transigir sobre la Responsabilidad Penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Para algunas personas existe la duda de si lo establecido en el artículo 25 del Código Procesal Penal constituye una excepción a la prohibición referida. (Dicho artículo dice, en la parte pertinente: “Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes...”). Opino que no. En la regulación transcrita no se está autorizando ninguna transacción sobre la Responsabilidad Penal. Fundo mi opinión en lo siguiente: 1. No se está celebrando convenio alguno entre ofensor y agraviado. Este está dando su consentimiento, pero al ministerio público; 2. Aún no se ha establecido ninguna Responsabilidad Penal del ofensor. Nótese que ni siquiera se ha iniciado la acción penal; y, 3. En lo que el agraviado consiente es en que el ministerio público se abstenga de ejercitar la acción penal, no en que la Responsabilidad Penal del ofensor se modifique en algún sentido. k) En materia penal se sanciona la tentativa (preparación) del delito. En materia civil únicamente se sanciona el daño el perjuicio consumados. l) Para el ejercicio de la Acción Penal se parte forzosamente del delito previamente tipificado. El ejercicio de la Acción Civil no necesita tipificación previa, sino que es suficiente que se haya causado, con dolo o culpa, algún daño o perjuicio. Se fundamente, obviamente, en el deber general que tenemos todos de no dañar a otros.Artículos, 1, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 del Código Penal; 2558, inciso 3o. del Código Civil).

- 7. Lo no previsto respecto de esta materia (contenida en el Título IX del Código Penal), se regirá por las disposiciones que sobre la misma materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 122 del Código Penal. 17. Normas generales. El Código Civil contiene dos normas generales que guardan congruencia con las regulaciones de la ley penal. Una se refiere a que el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños y perjuicios que le haya causado; y la otra, a que la exención de Responsabilidad Penal no libera de la Responsabilidad Civil. Artículos 1646 y 1647 del Código Civil. 18. Casos específicos. Aparte de las regulaciones penales anteriormente referidas, el Código Civil regula los casos específicos siguientes: a) Lesiones corporales. Quien sufrió lesiones corporales tiene derecho a que la persona que se las haya causado le pague los gastos de curación, así como los daños y perjuicios que resulten de su incapacidad parcial o total para el trabajo. Para fijar el monto de la indemnización el juez debe tomar en consideración la edad, estado civil, oficio o profesión de la víctima, así como las obligaciones de alimentos a su cargo; y, por otra parte, la capacidad de pago del obligado. Artículos 1655, 1646 y 1647 del Código Civil. Lo anterior pone en evidencia la preocupación del legislador por la víctima del delito, doloso o culposo, de lesiones, al grado de haber destinado una norma pormenorizada que indudablemente es de gran ayuda para el juez al momento de fijar el monto del resarcimiento. Dicha norma tiene, entre otros méritos, el de incluir los daños a terceros, al ordenar que se tome en cuenta las obligaciones de alimentos a cargo del lesionado, previsión ésta con la que trata de evitar que se dañe a los alimentistas, quienes en este caso son los terceros tutelados por la norma citada. Prevé, asimismo, perjuicios futuros, al referirse a la incapacidad parcial o total para el trabajo. b) Injuria, Calumnia y Difamación. Indica la ley que la indemnización a la víctima de cualquiera de dichos delitos se fijará en proporción al daño moral y a los perjuicios que se derivaron. Artículo 1656 del Código Civil. Lo más importante de dicha norma es indudablemente el expreso reconocimiento de que debe ser indemnizado el daño moral. Es decir, que además del resarcimiento por el daño estrictamente material o económico, debe ser reparado también el daño al honor, lo que equivale a decir que el resarcimiento debe tener en cuenta el sufrimiento, la pena, la vergüenza o la angustia del injuriado, calumniado o difamado. Algunos autores dicen que es muy difícil ponderar o cuantificar el daño moral, pues no hay base cierta para medir el dolor. Convengo en ello, pero no por eso debe dejarse sin sanción civil. La indemnización en ese caso como en cualquier otro, no es más que una prestación equivalente. No restaura la vida, la integridad corporal o la propiedad, únicamente subsana hasta donde es posible el daño. Lo mismo ocurre, desde luego, con el honor, el pudor o la dignidad. La indemnización por el daño material es compensatoria, la del daño moral es únicamente de satisfacción o mitigación. c) Estado de Necesidad. La disposición legal concerniente a este instituto jurídico, constitutivo de causa de justificación en el ámbito penal, consiste en que quien para preservarse a sí mismo o a tercero, de un peligro inminente, causa daño, está obligado no obstante a la reparación equitativa que fije el juez. Artículo 1658 del Código Civil.

- 8. Dicha norma, que no es sino una aplicación específica de la disposición general contenida en el artículo 1647 del Código Civil concerniente a que “La exención de Responsabilidad Penal no libera de la Responsabilidad Civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias del caso,” debe ser entendida, para su correcta aplicación, de conformidad de lo que con relación al estado de necesidad establece el inciso 2o. del artículo 24 del Código Penal. Es decir, el estado de necesidad únicamente será tal si se tipifica conforme lo establece dicha norma penal. Ahora bien, el citado artículo 1647 del Código Civil debe considerarse, a la luz de lo dispuesto por el artículo 8, literal b) de la Ley del Organismo Judicial, modificado por el artículo 117 del Código Penal, que establece que en el estado de necesidad la Responsabilidad Civil se declarará siempre. Es decir, debe considerarse derogada la parte del artículo 1647 del Código Civil que indica: “a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias del caso” El fundamento para no considerar exonerado de Responsabilidad Civil a quien causó el daño en estado de necesidad lo explica el numeral 49 del Capítulo V de la exposición de motivos del Código Civil diciendo que: “El daño que se cause en esta situación no exime de Responsabilidad Civil y debe indemnizarse, aunque la cuantía de la indemnización debe ser estimada por el juez de manera equitativa, es decir, apreciando las circunstancias que concurrieron en el hecho, las cuales pueden hasta determinar una mínima indemnización y esto debido a que de todos modos hay un beneficio para el que causó el daño o para el tercero en cuyo provecho intervino el hechor; y este aprovechamiento, aunque independiente de la voluntad del ejecutante, no puede dar lugar a un enriquecimiento indebido, según algunos autores o a una expropiación privada, según otra teoría”. d) Prisión ilegal. La prisión para ser legal, como es universalmente sabido, debe haber sido dictada con plena observancia de las normas constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. En caso contrario será ilegal y, sin perjuicio de la Responsabilidad Penal consiguiente, determinará que quienes la originaron y ordenaron queden obligados solidariamente al resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren derivado. Artículo 1667 del Código Civil. 19. Acciones provenientes del delito. Es generalmente aceptado que de la comisión de un delito nacen, salvo las excepciones previstas por la ley, dos acciones: la penal y la civil. El propósito de la primera es la averiguación del acto delictuoso y las circunstancias de su comisión, la verificación de la participación de los sindicados, el pronunciamiento de la sentencia y su debida ejecución. Aquí, en salvaguarda del interés público, importa la sanción. Artículos 124 y 125 del Código Procesal Penal. La finalidad de la segunda es obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito. En ella, en salvaguarda del interés privado, importa la reparación. A ello se debe también que la legitimación para el ejercicio de esta acción es limitada: se circunscribe al ofendido y a sus herederos. Artículos 124 y 125 del Código Procesal Penal. 20. Naturaleza pública de la acción penal. La Acción Penal, excepto en los casos mencionados en la ley (1. Acción pendiente de instancia particular o que requiera autorización estatal; y, 2. Acción privada), es de naturaleza pública. Esto es así porque lo que se busca con dicha acción es proteger y defender a la sociedad de los actos que lesionen los valores tutelados por la ley penal. Y es en razón de ello que el ministerio público la asume en representación del Estado. Artículos 24, 24 Bis., 24 Ter. y 24 Quáter, del Código Procesal Penal. 21. Naturaleza privada de la Acción Civil. La Acción Civil, por el contrario, es de naturaleza privada, por razón de que el resarcimiento de los daños y los perjuicios que se derivaron de la comisión del delito interesa únicamente al agraviado o a sus herederos. Esa es la razón por la que, de conformidad con el artículo 2158, inciso 3o., del Código Civil, se permite transigir sobre la Responsabilidad Civil proveniente del delito, pero se prohíbe hacerlo sobre la Responsabilidad Penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio.

- 9. 22. Ejercicio de la Acción Civil. La Acción Civil puede ser ejercida en la forma siguiente: a) Sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal, y si ésta se suspende queda también suspendida la Acción Civil, salvo el derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes. b) Puede ser ejercida ante los tribunales competentes del orden civil, en cuyo caso ya no podrá ser planteada en el proceso penal. c) Si se hubiere ejercido dentro del proceso penal, no se podrá deducir en proceso civil independiente, salvo que se desista expresamente de la acción penal o ésta se declare abandonada antes del comienzo del debate, circunstancia en la cual no se perjudica el ejercicio posterior de la acción de resarcimiento ante los tribunales competentes del orden civil. d) El desistimiento o el abandono de la acción penal después del comienzo del debate, implican renuncia al ejercicio posterior de la acción de resarcimiento ante los tribunales civiles competentes. Artículos 124, 126, 127 y 128 del Código Procesal Penal. 23. Formas generales de resarcimiento. Una vez establecida la responsabilidad del ofensor, tanto en el acto ilícito civil como en el acto ilícito penal, éste es deudor del agraviado, quien asume la calidad de acreedor. El resarcimiento a cargo del primero puede cumplirse en cualquiera de las formas siguientes: a) Devolución o Restitución: Esta se emplea cuando por la naturaleza del daño es posible volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. Realmente se elimina o borra el daño. b) Reparación o restauración: Es cuando se subsana el deterioro o menoscabo de las cosas. c) Indemnización: Se acude a ella cuando no es posible emplear ninguna de las anteriores. En tal caso el ofensor debe entregar al agraviado una cantidad de dinero equivalente al daño o perjuicio causado. Su naturaleza es, por consiguiente, compensatoria, salvo en el caso del daño moral stricto sensu o daño moral subjetivo, en el que como antes dije, tiene carácter de satisfacción del honor agraviado o de mitigación del dolor. Debe tenerse en cuenta, finalmente, que el ofensor está obligado al resarcimiento desde el momento mismo en que queda firme el fallo condenatorio, sin que sea necesario requerimiento alguno para constituirlo en mora. Artículo 1431 inciso 4º del Código Civil. CAPÍTULO III. La responsabilidad en el ámbito civil. (Actos ilícitos civiles). 24. Para estudiarla es importante distinguir dos situaciones: a) Una, en la que determinada persona causa daño o perjuicio, y la ley la obliga, a ella misma, al resarcimiento correspondiente. A esto se le llama Responsabilidad Civil simple, directa o por actos propios. b) Otra, en la que una persona causa daños o perjuicios, y la ley obliga al resarcimiento a persona diferente. A esto se le denomina responsabilidad compleja o indirecta, o por actos de terceros. Responsabilidad Civil Simple, Directa o por actos propios: 25. Es la más común y la que menos dificultad presenta para aceptarla como justa y conveniente: es fácil admitir que quien ejecutó lo que según la ley no debía hacer o quien dejó de ejecutar lo que

- 10. legalmente era para él obligatorio, deba responder de los resultados de su conducta indebida. El Código Civil regula los casos siguientes: a) Personas mayores de quince pero menores de dieciocho años. Dispone la ley que las personas comprendidas entre las edades referidas, son responsables de los daños que causen. Artículo 1660 del Código Civil. Esto constituye, indudablemente, importante aplicación de la norma contenida en el párrafo tercero del artículo 8 del Código Civil, relativa a que “Los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley”. La ley, considera, pues, al mayor de quince años pero menor de dieciocho, capaz para responder de los daños que ha causado. Es, por lo tanto, lógico entender que en esas circunstancias el menor responderá con su propio patrimonio, pero actuará en el juicio o extrajudicialmente por medio de su representante legal, tal como de manera general lo dispone el artículo 14 del Código Civil al decir que “Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales”. 26. En forma que, a mi juicio, constituye excepción a lo referido anteriormente, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto número 27-2003 del Congreso de la República), al regular lo concerniente a los “Adolescentes en conflicto con la ley penal”, establece en el artículo 191 que “Los representantes legales conjuntamente con el adolescente se comprometen solidariamente a cumplir con las obligaciones determinadas en el acta de conciliación, cuando se trate de obligaciones de contenido patrimonial”. En tal caso, pues los padres, tutores o protutores tendrán Responsabilidad Civil solidaria con el adolescente (persona comprendida entre trece y dieciocho años según el artículo 2 de la ley citada), para el resarcimiento del daño o perjuicio derivado del acto que puso a dicho adolescente en conflicto con la ley penal. Se mixtifica en este caso la Responsabilidad Civil por acto propio (la del adolescente que fuere mayor de trece años), con la responsabilidad por actos de tercero (en lo que concierne a los representantes legales del adolescente). b) Apremio Ilegal. La ley establece que quienes originen y quienes ordenen un apremio ilegal, serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen. Artículo 1667 del Código Civil. Para la mejor comprensión de esto es necesario exponer brevemente en qué consiste la medida legal denominada apremio: de conformidad con los artículos 178, 179 y 181 de la Ley del Organismo Judicial son apremios: el apercibimiento, la multa y la conducción personal, y constituyen medidas coercitivas que pueden imponer los jueces para que sean obedecidas sus resoluciones, en los casos en que las personas hayan rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes. De lo anterior, así como de las normas generales del proceso, se colige que el apremio es legal si habiendo sido dictado por juez competente y notificado al destinatario, hay evidencia de que éste no ha obedecido la resolución, no obstante que transcurrió el plazo que para el efecto le fue fijado. De ahí que si la imposición del apremio no cumple con alguno de los requisitos referidos, será ilegal y originará la Responsabilidad Civil solidaria que establece la norma citada al principio. c) Profesionales. Dicta la ley que el profesional “es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión”. Artículo 1668 del Código Civil. 27. Para determinar quienes tienen en Guatemala la calidad de profesionales, hay que acudir necesariamente a los artículos 2033 y 2036 del Código Civil, de donde, puede extraerse la

- 11. conclusión de que es profesional todo aquel que tiene título facultativo o autorización legal para prestar servicios con arreglo a las prescripciones de determinada ciencia o arte. La Responsabilidad Civil la determina el haber causado daños o perjuicios con dolo o con culpa, y en este último supuesto la ignorancia es inexcusable por la sencilla razón que la obtención de un título universitario o de una autorización legal de otra naturaleza, supone estudios especializados que hacen del profesional un perito en su materia. 28. La divulgación de los secretos profesionales constituye infracción penal. Por consiguiente, el resarcimiento de los daños o perjuicios que se causaren tendrá la calidad de Responsabilidad Civil proveniente de la comisión de un delito. Sobre esto es pertinente decir, finalmente, que la mayoría de autores opina que todo lo que el cliente confíe al profesional durante el tratamiento de un asunto, constituye secreto profesional aunque el interesado no haya pedido que se le considere como tal. Los códigos de ética profesional generalmente tratan el asunto de la manera antes referida. d) Dueños, poseedores y encargados del cuidado de animales. Si un animal causa daños, el resarcimiento corre a cargo del dueño, poseedor o encargado de su cuidado, aunque se le hubiere extraviado o escapado sin su culpa. Se excluye el caso en que el animal haya sido provocado o sustraído, en cuya circunstancia la culpabilidad y, por consiguiente, la obligación de resarcimiento recae en el provocador o sustractor. Artículo 1669 del Código Civil. Aquí aplica el Código Civil la tesis de la “culpa in vigilando”, puesto que la única y esencial razón de la Responsabilidad Civil de cualquiera de las personas referidas, es haber faltado al deber de vigilancia a que están obligadas respecto del animal sobre el que ejercen propiedad, posesión o cuidado. También hay aplicación, en la norma antes citada, de la denominada teoría objetiva o del riesgo creado. Adelante hablaré de ello. e) Propietarios, arrendatarios y poseedores de edificios o bienes. La ley responsabiliza de los daños que provengan de la ruina o defecto de construcción de edificios, obras, instalaciones, árboles u otras cosas como pozos, desagües, cloacas, acueductos, depósitos de agua o de materias infectantes a los propietarios, poseedores y, en general, a quienes aprovechen dichos bienes. Artículos 484,1670, 1671 y 1672 del Código Civil Es importante destacar que el daño o el perjuicio, en cualquiera de los casos a que se refieren las normas citadas, se produce por el solo estado o situación del edificio, instalación, árbol o cosa, sin que persona alguna accione para producirlos. La ley se fija, para responsabilizarla, en que la persona a quien corresponde el mantenimiento, el cuidado y la precaución incurre en negligencia. 29. También merece mención que la ley regula tres situaciones: a) La de la persona que está en peligro de sufrir un daño: ella puede acudir al juez competente en demanda de que ordene las medidas adecuadas para que se elimine el peligro; b) La de quien ya sufrió el daño: tiene el derecho de demandar el resarcimiento; y, c) La de quien está sufriendo un daño continuado: además de reclamar el resarcimiento tiene derecho de pedir al juez que ordene las medidas adecuadas para que el daño no continúe. Artículos 484, 1670, y párrafo final del artículo 1672. Artículos 263, 264, 265, 266, 267 y 268 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo anterior es consecuencia de la infracción a las normas que regulan límites al ejercicio del derecho de propiedad, concernientes a que: no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina; nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas

- 12. o edificios públicos sin cumplir los requisitos de los reglamentos respectivos; no se puede construir a menos de dos metros de distancia de una pared medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos ni depósitos de agua ni de materias corrosivas, sin las obras de resguardo necesarias. No se puede poner contra una pared medianera acumulación de basura, tierra, estiércol u otras substancias lesivas para la salud de las personas o la solidez y seguridad de los edificios; no se debe plantar árboles a menos de tres metros de distancia de la línea divisoria con la propiedad ajena. Artículos 474, 477, 479, 480, 481 del Código Civil 30. Responsabilidad Civil de propietarios, arrendatarios y poseedores. El artículo 1672 del Código Civil dice que: “Los propietarios, arrendatarios, poseedores, y en general, las personas que se aprovechen de los bienes responderán, igualmente: 1o. Por los daños o perjuicios que causen las cosas que se arrojaren o cayeren de los mismos. No tengo ninguna duda de la responsabilidad de quien tiene a su cargo el inmueble, por los daños que causaren las cosas que cayeren del mismo. Ahora bien, con respecto de los que causen las cosas “que se arrojaren” del mismo, creo que la responsabilidad del resarcimiento de los daños causados debe correr a cambio de quien arrojó las cosas, puesto que aquí no se está ante daños causados por cosas, sino ante daños causados por personas (esto es, las personas que arrojaron las cosas). Quienes piensan diferente a mí, es decir, en el sentido de la regulación antes transcrita, argumentan que el dueño, arrendatario o poseedor del inmueble tiene autoridad sobre quienes habitan o ingresan al mismo, y por consiguiente debe vigilarlos y responder por su conducta. 2o. Por la caída de árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; 3o. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; 4o. Por el uso o gases que sean nocivos, perjudiquen o causen molestia a las personas o a las propiedades; 5o. Por los desagües, acueductos, instalaciones, depósitos de agua, materiales o sustancias que humedezcan o perjudiquen la propiedad del vecino; y 6o. Por el ruido, trepidación, peso o movimiento de las máquinas o por cualesquiera otra causa que origine el daño o perjuicio”. f) Persona que edifica en terreno ajeno. Corren a su cargo los gastos de demolición de lo construido y reponer las cosas a su primitivo estado. Artículo 663 del Código Civil. g) Gestor que inicia la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño del negocio. Queda obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios que cause, aunque provengan de caso fortuito. Artículo 1610 del Código Civil. h) Delitos. La ley regula, asimismo, los casos referentes a: lesiones corporales, injuria, calumnia y difamación, estado de necesidad y prisión ilegal. Por constituir, todos, casos de Responsabilidad Civil proveniente de delito, los traté al principio de esta primera parte. Abuso de derecho. Todos sabemos que los derechos de cada persona, por genuinos y respetables que sean, jamás deben lesionar los derechos de otra u otras personas. De ahí que su ejercicio debe ser oportuno, mesurado, de buena fe y realizado en ocasiones en que su titular necesite verdaderamente su

- 13. ejecución. Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón 2 dicen, respecto de ello que: “ 1. El ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones éticas imperantes en la comunidad. 2. El ejercicio de un derecho debe ajustare a la finalidad económica o social para la cual ha sido concedido o atribuido al titular. La primera consideración lleva a la exigencia de que el ejercicio de un derecho subjetivo se ajuste a los dictados de la buena fe. La segunda impone la prohibición del abuso de derecho”. 31. En general, debe tenerse en cuenta que, para que haya abuso de derecho, debe estarse en situaciones en las que, quien es titular legítimo del mismo, lo emplee de manera excesiva o imprudente; lo ejercite sin necesidad alguna y, como consecuencia, cause daño a personas o propiedades; u omita su ejercicio cuando hay certidumbre o posibilidad de que por su abstención otra persona resulte dañada o perjudicada. 32. Determina la ley que el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho, o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a personas o propiedades, obliga al titular del derecho (incorrectamente ejercitado, se entiende) a indemnizarlos. Artículo 1653 del Código Civil y 18 de la Ley del Organismo Judicial. Además de la anterior regulación general, el Código Civil se refiere al abuso de derecho en el ejercicio de las facultades de dominio, diciendo que el propietario no puede, en ejercicio de su derecho, realizar actos que causen perjuicio a otras personas. Indica, asimismo, que quien esté amenazado de sufrir un daño porque otro abusa en el ejercicio de su derecho de propiedad, puede exigir que se restituya al estado anterior; y quien ya sufrió el daño puede demandar la indemnización correspondiente. Artículos 465 y 466 del Código Civil. 33. El Código Civil prevé los casos de abuso de derecho siguientes: a) Quien, ejercitando una actividad lícita, actúa imprudentemente. Por eso es, por ejemplo, que las leyes de tránsito sancionan a los conductores imprudentes, aunque no hayan causado daño alguno. b) El funcionario o empleado público que causa daños en el ejercicio de su cargo. c) El profesional que actúa con dolo en el ejercicio de su profesión. d) El mandatario que ejecuta actividades apartándose o excediéndose de las facultades que le ha conferido el mandante. e) El mandatario que, sin autorización del mandante, usa o adquiere para sí o para sus parientes legales, sumas de dinero o cosas que ha recibido del mandante. f) El socio que toma del fondo común, para gastos personales, mayor cantidad que la acordada. g) El socio que, sin autorización de los demás, traslada a otro el encargo o comisión que se le hubiere dado, o le transmite su interés en la sociedad. h) El socio que, sin el consentimiento de los demás, hace innovaciones en los bienes inmuebles de la sociedad. i) El socio que, para sus negocios propios, usa el nombre, garantías o patrimonio de la sociedad. j) El arrendatario que da a la cosa destino diferente al pactado en el contrato de arrendamiento. k) El subarrendatario que usa la cosa para destino diferente de aquel que fue estipulado con el primer arrendador. l) El arrendador que estorba o perturba al arrendatario, para hacer en la cosa reparaciones no urgentes ni indispensables. 2 Diez –Picazo, Luis y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volumen I, página 433.

- 14. m) El comodatario que usa la cosa para fines distintos de los pactados, o contrarios a la naturaleza de la cosa. n) El rentista que usa la renta para finalidad distinta de la que se ha establecido en el contrato de renta vitalicia. ñ) El gestor que cambia el giro habitual del negocio. o) El socio que abusando de sus facultades causa daño o perjuicio en los intereses de la sociedad. p) El socio que distrae o segrega del fondo común, para sus gastos particulares, mayor cantidad que la designada a cada uno en las cláusulas del contrato. q) El socio que usa, para sus negocios particulares, el nombre, las garantías o el patrimonio perteneciente a la sociedad. r) El socio que ejerce funciones administrativas que, según el contrato de la sociedad, no le corresponde desempeñar. s) Los padres o tutores que se excedan en las medidas disciplinarias que impongan a sus hijos o pupilos. El artículo 13, párrafo segundo, de la ley de protección integral de la niñez y adolescencia indica que “El Estado respetará los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales, de guiar, educar y corregir al niño, niña o adolescente, empleando medios prudentes de disciplina que no vulneren su dignidad e integridad personal como individuos o miembros de un familia siendo responsables penal y civilmente de los excesos, que como resultado de sus acciones y omisiones, incurrieren en el ejercicio de la patria potestad o tutela” t) Abuso de derecho en el ejercicio de la acción procesal. Las costas procesales restituyen únicamente los gastos efectuados por el vencedor del juicio, pero no los daños o los perjuicios que el vencido ocasionó con su acción infundada, la interposición de excepciones simplemente retardatarias o la formulación de recursos notoriamente improcedentes. Indudablemente, en casos como los mencionados, el litigante malicioso está excediéndose al ejercitar inadecuadamente su derecho. Por lo tanto, debe ser condenado al resarcimiento de los daños o perjuicios que cause. Si esto se lograse, quizá se estaría contribuyendo a disminuir el uso de medios procesales inidóneos, incluso en materia de amparo, y sería más fluida y certera la administración de justicia. Artículos 1610,1706, 1710,1749, 1750, 1758, 1760,1766, incisos 1o., y 2o., 1891, 1901, 1964 y 2122, del Código Civil. Enriquecimiento sin causa: 34. Entre los esfuerzos sobresalientes por moralizar las relaciones patrimoniales destaca la instauración, en las leyes, del denominado enriquecimiento sin causa, antiguamente llamado enriquecimiento torticero. El fundamento de dicha institución no radica en la culpabilidad de nadie. Por eso es que su finalidad no es el resarcimiento de daños o de perjuicios. Su esencia hay que buscarla en el principio universal de equidad y orden, tendiente a evitar o corregir lo injusto; y en una regla universal, no escrita, que tiene como propósito fundamental preservar y proteger la seguridad y el equilibrio patrimonial entre todas las personas. Los Mazeaud3 dicen que “Es necesario obligar al enriquecido a restituir lo que haya adquirido cuando tal enriquecimiento sea sin causa. Necesidad moral: la acción de in rem verso enriquece el derecho al moralizarlo. Necesidad social: hay que suprimir las injusticias o, al menos, atenuarlas; el derecho no debe consagrar la injusticia protegiendo al enriquecido; no debe inclinarse ante el hecho consumado; su papel consiste en rectificar, en corregir; debe restablecer el equilibrio roto injustamente entre los patrimonios”. 3 Mazeaud, Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos Aires, 1962, página 496.

- 15. 35. Su situación en el Código Civil. El Código Civil contempla al enriquecimiento sin causa como un “hecho lícito sin convenio”. Sin embargo, si se le analiza con detenimiento y se estudian las diversas situaciones en que se tipifica, se cae en la cuenta de que en todos ellas hay una conducta que no es lícita y mediante la que, por actividades u omisiones propias, una persona obtiene un incremento patrimonial que no le corresponde y que, a la vez, perjudica el patrimonio de otra con la que no ha celebrado negocio jurídico o contrato alguno. No es lícita, porque siempre se habrá infringido una norma específica del caso de que se trate o la norma general contenida en el artículo 1616 del Código Civil que, al ordenar al enriquecido indemnizar al empobrecido en la medida del enriquecimiento injusto, está calificando tácitamente de ilícito todo enriquecimiento que no se fundamente en una causa justa. El enriquecido injustamente debe restituir el incremento patrimonial, no porque haya causado daños o perjuicios, sino porque no hay ningún motivo que lo justifique. Negar al empobrecido su derecho de restitución equivaldría a despojarlo, sin causa ni derecho de defensa en juicio. 36. Naturaleza jurídica. Entre las aspiraciones del derecho civil, en pos de la justicia, está la de preservar y proteger la seguridad y el equilibrio patrimonial. Es por eso que las leyes civiles aceptan que una persona incremente su patrimonio en detrimento del patrimonio de otra, siempre que haya una razón que lo justifique. Lo que no acepta la ley es el enriquecimiento, de cualquier cuantía, en detrimento injustificado de otra persona, es decir, el desplazamiento de bienes o dinero del patrimonio de una persona al patrimonio de otra, sin causa que lo justifique. Quedan también comprendidas en esto, además de lo puramente material y tangible, cualesquiera otras situaciones como aquellas en que una persona se beneficia del pago o del gasto que otra hizo en su favor, o en las que alguien, sin motivo justo, obtiene ventaja de los conocimientos, destrezas o habilidades de otro. Si algo como lo anteriormente descrito llega a producirse, se está ante el denominado enriquecimiento sin causa, en el que la obligación civil (Responsabilidad Civil) que de ahí nace consiste en que, el indebidamente enriquecido debe indemnizar al empobrecido, en la medida del enriquecimiento injusto. Artículo 1616 del Código Civil. (Realmente la restauración del equilibrio patrimonial quebrantado puede obtenerse mediante una devolución o reintegro, una retribución o una indemnización, teniendo presente que, en ningún caso se trata de resarcimiento de daños o de perjuicios). 37. Casos de enriquecimiento sin causa. Entre los casos previstos en la ley en los que, de no darse la devolución, la retribución o la indemnización correspondiente se produciría enriquecimiento sin causa, están los siguientes: a) La persona obligada a dar alimentos, debe indemnizar a quien, sin tener obligación alguna los proporcionó con protesta de cobrarlos. Artículo 288 del Código Civil. b) Los propietarios o poseedores están obligados a pagar, a prorrata, las obras de deslinde o amojonamiento efectuadas por su vecino, según las costumbres del lugar. Artículo 475 del Código Civil. c) Si uno solo de los copropietarios sufragó los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, los demás están obligados a contribuir de acuerdo con su parte alícuota. Artículos 486 y 488 del Código Civil. d) Los condóminos están obligados a pagar, proporcionalmente, la parte que a cada uno de ellos corresponde, al copropietario que pagó una deuda de la comunidad. Artículo 495 del Código Civil.

- 16. e) Si uno de los que tiene a su favor la medianería repara o reconstruye las paredes, vallados, cercas, zetos, zanjas o acequias, los otros están obligados al pago proporcional. Artículo 513 del Código Civil f) Si un propietario de piso, en ausencia del administrador, hace las obras urgentes de reparación que requiere el edificio sometido a propiedad horizontal, los demás propietarios están obligados al pago proporcional. Artículo 541 del Código Civil. g) El propietario de un terreno en el que otra persona encontró fortuitamente un tesoro, está obligado a entregar el cincuenta por ciento al descubridor. Artículo 592 del Código Civil. h) El que recobre lo perdido o su precio, debe entregar a quien lo halló, además de los gastos, el diez por ciento del valor de la cosa o del producto de su venta. Artículo 597 del Código Civil. i) El propietario de animales domésticos puede reclamarlos de quien los retenga, pero debe pagar los gastos de alimentación que éste hubiere efectuado. Artículo 610 del Código Civil. j) El dueño del terreno en el que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización correspondiente o de obligar al que edificó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró, solamente la renta. Artículo 661 del Código Civil. k) El propietario que recobre bienes arrastrados por las aguas o sumergidos en ellas, debe pagar a quien los recobre, además de los gastos, el diez por ciento del valor de la cosa, en concepto de derecho de salvamento. Artículo 680 del Código Civil. l) Si como consecuencia de la rescisión, resolución o anulación de un contrato, uno de los contratantes recobra la cosa que había entregado, mejorada por razón de que el otro contratante le hizo modificaciones beneficiosas que no se pueden separar, debe pagar el valor de dichas mejoras. Artículo 1316 del Código Civil. m) El deudor mancomunadamente solidario que pagó la totalidad de la obligación, tiene derecho de reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Artículo 1358 del Código Civil. n) El deudor cuya obligación fue pagada de buena fe por un tercero, sin su conocimiento, queda obligado a restituirle lo que pagó por él. Artículo 1382 del Código Civil. o) Quien en vida hubiera tenido la obligación de alimentar al fallecido, queda obligado a restituir los gastos a quien, sin estar obligado, pagó los funerales de éste. Artículo 1615 del Código Civil. p) Si, después de resuelto el contrato de compraventa sujeto a pacto de reserva de dominio, el propietario vende de nuevo la cosa, queda obligado a entregar al primer comprador el excedente que hubiere obtenido en la reventa. Artículo 1837 del Código Civil. (Desde luego esta regulación es notoriamente injusta, porque si el vendedor -propietario-, recobró la posesión y el uso de la cosa vendida precisamente por el incumplimiento del comprador, no hay moralmente razón alguna para que éste tenga derecho al exceso obtenido en la reventa. Realmente esa ganancia obtenida por el vendedor no ha causado ningún empobrecimiento al comprador originario, cuya relación jurídica con el vendedor terminó en el momento en que quedó resuelto judicialmente el contrato). q) Quien no devolviere los obsequios recibidos con motivo de matrimonio que no se efectuó. Artículo 1872 del Código Civil. r) Quien diere en subarrendamiento partes de un inmueble no podrá percibir, en total, por aquel concepto, más del veinte por ciento del alquiler que deba pagar al locador, incluyéndose el alquiler que correspondiere a la vivienda o local que el subarrendante ocupare. Puede demandarse la desocupación: cuando el subarrendante obtuviere, como consecuencia de los subarrendamientos, un valor mayor que el alquiler que se fija en el artículo 30 de Ley de Inquilinato. Artículos 30 y 40, literal e), de la Ley de Inquilinato. s) El gestor que antepone su propio interés al del propietario del negocio. Es, indudablemente, el enriquecimiento injustificado que obtenga, lo que fundamenta la disposición legal referente a que el gestor, responderá de los riesgos, inclusive de los que provengan de caso fortuito. Artículo 1610 del Código Civil.

- 17. t) El propietario que no paga al gestor los gastos necesarios y útiles que éste hizo en beneficio de aquel, en el período comprendido entre el día de inicio de la gestión y la fecha en que contestó el aviso del gestor indicándole no estar de acuerdo con la gestión. u) La persona que recobra la cosa indebidamente pagada y no abona el valor de las mejoras útiles, no separables, que hubiere hecho quien la había recibido de buena fe. Artículo 1624 del Código Civil. v) El depositario que, sin estar autorizado, usa la cosa objeto del depósito. Inciso 1o., del artículo 1978 del Código Civil. w) Enriquecimiento sin causa en materia de títulos de crédito.” Extinguida la acción cambiaria contra el creador, el tenedor del título que carezca de acción causal contra éste, y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir al creador la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en un año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria”. En cualquiera de los casos descritos, lo que el ordenamiento jurídico pone a disposición del patrimonialmente afectado es una acción de reintegro (actio in rem verso), para que obtenga del indebidamente beneficiado (enriquecido) la devolución, retribución o indemnización que restablezca entre ellos el equilibrio patrimonial. 38.Casos en los que no hay enriquecimiento sin causa. El artículo 1617 del Código Civil establece que “No hay enriquecimiento sin causa en los contratos celebrados lícitamente, cualquiera que sea la utilidad que obtenga una de las partes contratantes; salvo el caso contemplado en el artículo 1542”. De la norma anteriormente transcrita es posible deducir lo siguiente: a) Que la intención del legislador fue la de preservar la seguridad jurídica de los contratos. Es decir que, partiendo de que todo contrato se fundamenta en el consentimiento pleno, consciente y libre de personas capaces e iguales ante la ley, y tomando en cuenta, además, que todo propietario puede disponer de sus bienes sin más limitaciones que las que establecen las leyes (Artículo 464 del Código Civil), consideró que si el contrato ha sido celebrado observando fielmente la ley, no hay enriquecimiento sin causa, aunque la desproporción de las prestaciones convenidas enriquezca a uno de los contratantes y empobrezca correlativamente al otro. De ahí, entonces, la necesidad de que los contratos sean celebrados con el mejor entendimiento y la más libre y ecuánime discusión; y que, en el caso de los contratos de adhesión, la autorización a la persona que prestará el servicio al público esté precedida de un estudio adecuado que evite la arbitrariedad y el abuso. b) Por el contrario, sí hay enriquecimiento sin causa en los contratos ilícitamente celebrados, como lo son los viciados de usura. Es decir, en aquellos en los que, según lo indica el artículo 1542 del Código Civil, una de las partes ha concedido a la otra ventajas desproporcionadas o perjudiciales a sus intereses, debido a su ignorancia, inexperiencia o necesidad, o como consecuencia de la presión que el otro ejerció valiéndose de la posición que ocupa. En estos casos la nulidad del contrato por motivo de usura tendrá entre sus fundamentos, obviamente, el enriquecimiento sin causa obtenido por el usurero. Dichos contratos usurarios los expondré al hablar del negocio jurídico bilateral y les daré la categoría de negocios jurídicos bilaterales anómalos. c) Además de lo anterior, tampoco hay enriquecimiento sin causa cuando, aunque no haya contrato, existen razones jurídicas que justificaban el enriquecimiento de uno, en detrimento de otro. Tal el caso, por ejemplo, del deudor que sin haber pagado se libera por prescripción extintiva, o del que compró un inmueble con delimitación de linderos (compraventa ad corpus) quien se beneficia de la

- 18. circunstancia de que, al remedir el terreno, este tiene una extensión mayor de la que el vendedor creyó que tenía. Artículos 1501, 1823 del Código Civil. Responsabilidad Civil compleja o indirecta. 39. Indiqué anteriormente que este tipo de responsabilidad se refiere a los casos en los que una persona, absolutamente diferente a la que causó los daños o perjuicios, queda obligada por la ley al resarcimiento de los mismos. Desde luego, ello obedece a que hay entre ambas personas alguna de las relaciones jurídicas que determinan que una tiene el deber de vigilar la conducta de la otra y la obligación de responder por los daños y perjuicios que, como consecuencia de su ineficiente o nula vigilancia, causare ésta. Los casos de este tipo de responsabilidad que regula el Código Civil son los siguientes: a) Menores de edad. Las obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por personas menores de quince años, son los padres, tutores y protutores. Esto no es sino una consecuencia de las obligaciones propias de la patria potestad, la tutela o la protutela, entre las que se cuenta, desde luego, la de cuidar y vigilar la conducta de los menores sometidos a las mismas. Artículos 253, 293, 304 y 1660 del Código Civil. b) Alumnos y aprendices menores de quince años. De los daños y perjuicios que estas personas causen serán responsables los directores de los establecimientos de enseñanza y los jefes de talleres, siempre que los sucesos ocurran mientras los alumnos o aprendices están bajo su autoridad, es decir, durante las actividades escolares o laborales correspondientes. Artículos 1661 y 1662 del Código Civil. c) Empleados y trabajadores mayores de edad. El resarcimiento de los daños y perjuicios que, en actos del servicio, causen los trabajadores o empleados de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles o industriales y, en general, las personas mayores de edad que trabajan en relación de dependencia, corre a cargo de los patronos o propietarios, quienes tienen derecho de repetir contra su trabajador o empleado por la totalidad de lo que hayan pagado por él. Artículos 1663 y 1666 del Código Civil. d) Representantes legales de personas jurídicas. La persona jurídica privada está obligada al resarcimiento de los daños y perjuicios que cause su representante legal en el ejercicio de las atribuciones de su cargo. La entidad puede repetir por la totalidad de lo que haya pagado. Artículos 15, 16, 1664 y 1666 del Código Civil. Lo anterior es congruente con la disposición contenida en el artículo 24 del Código Civil concerniente a “que las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a tercero, o cuando violen la ley o no la cumplan; quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño”. e) Funcionarios y empleados públicos. La Responsabilidad Civil por los daños y perjuicios que causen los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo, corresponde solidariamente al servidor público y al Estado o la Municipalidad para la cual trabaje. El ente público tiene derecho de repetición por la totalidad de lo que haya pagado. Artículos 1665 y 1666 del Código Civil.

- 19. Debe señalarse, por su indudable importancia, que el artículo 155 de la Constitución Política de la República modificó al Código Civil, respecto de este asunto, en dos aspectos importantes: 1) En el sentido de establecer que la responsabilidad del Estado o de la Municipalidad, es solidaria con su empleado o funcionario (ya no subsidiaria, como el Código Civil establecía); y, 2) Que la obligación de resarcir los daños o perjuicios causados por funcionarios o empleados públicos prescribe por el transcurso de veinte años (no de un año, como lo establece para todos los demás casos de daños y perjuicios provenientes de hechos y actos ilícitos el artículo 1673 del Código Civil). De lo expuesto se deduce fácilmente que en todos los casos anteriormente enumerados, el Código Civil aplica la tesis de la “culpa in vigilando”; y en el caso de los trabajadores, dependientes o empleados mayores de edad, también la tesis de la “culpa in eligendo”, en el sentido de que el patrono o empleador debe ser cuidadoso al escoger a las personas a quienes confiará el desempeño de determinada actividad o función. La ley obliga, pues, al resarcimiento de los daños y perjuicios a quien no vigiló adecuadamente a la persona que tenía bajo su autoridad en el momento en que realizó la acción o incurrió en la omisión dañina o perjudicial. Esto parece lógico y justo, es absolutamente necesario. Sin embargo, para que no ocurran distorsiones ni equívocos especialmente en lo que concierne al Estado y a las municipalidades es necesario que en cada caso se establezca de manera fehaciente que el daño se produjo efectivamente durante el real desempeño de las funciones públicas. Creo que no basta que el suceso haya acontecido en el lugar y durante el horario de labores. Habría que comprobar, adicionalmente, qué estaba haciendo el empleado o funcionario cuando causó el daño, para verificar si estaba desempeñando alguna labor propia de su cargo, en cuyo caso sería indiscutible la responsabilidad estatal o municipal; o si, por el contrario, estaba en el local y en el horario de trabajo, pero se encontraba ejecutando alguna actividad absolutamente ajena a sus funciones. En este último supuesto no debe haber responsabilidad alguna del Estado o del Municipio. Lo anterior es bastante discutido, pero debe advertirse que la ley vincula al Estado o a la municipalidad cuando el funcionario cause el daño o el perjuicio “en el ejercicio de su cargo”. De ahí que si el servidor público no estaba en el ejercicio de funciones de su cargo cuando dañó o perjudicó, sería verdaderamente injusto obligar a los referidos entes públicos a responder del resarcimiento. Previsión de la ley. Esto obliga a reflexionar en que, cuando alguien ejecuta un acto ilícito no tiene intención alguna de asumir la obligación de resarcir los daños o los perjuicios que causó con su conducta ilegal. Por el contrario, ha sido el legislador el que ha previsto este tipo de situaciones y ha creado, preventivamente, las normas que protegen al agraviado y obligan al ofensor. Es, asimismo, el legislador el que, en casos como los anteriormente referidos, traslada o transfiere a terceros (personas particulares unas veces, y entes públicos, otras), la Responsabilidad Civil del ofensor. Esto, si bien en muchos casos es necesario y útil, merece como antes dije la mayor reflexión y tino, pues debe cuidarse que para ello exista una justificación plena. De lo contrario dicha “transferencia” sería moralmente infundada y, por consiguiente, legalmente injusta. En algunas ocasiones, cuya frecuencia va cada vez en aumento, la transferencia de Responsabilidad Civil se efectúa por la vía contractual. Tal es el caso, por ejemplo, de los seguros y las fianzas de cumplimiento.

- 20. 40. Elementos de la Responsabilidad Civil extracontractual. Los elementos indispensables para que se configure la Responsabilidad Civil extracontractual, según criterios doctrinarios que comparto plenamente y a los que he añadido mis propios puntos de vista, son los siguientes: a) Existencia de un acto o de una omisión ilícita. Tan ilícito es ejecutar lo prohibido como omitir lo obligatorio. En los dos casos se lesiona la norma por igual. b) Que dicho acto u omisión provenga de un sujeto imputable. Es decir, de una persona cuya inteligencia le permita comprender la certidumbre o la posibilidad del surgimiento de determinados resultados directamente derivados de su conducta, así como el significado y alcances de los mismos. Pero debe advertirse que la inimputabilidad no exonera la Responsabilidad Civil, sino que sencillamente ésta se traslada a quien tiene la obligación de cuidar y vigilar al inimputable. c) Dolo (culpabilidad intencional), es decir, propósito de causar daño; o culpa propiamente dicha (culpabilidad no intencional), esto es, imprudencia, descuido o impericia en la ejecución del acto o en el acaecimiento de la omisión. El dolo es una conducta infame. La culpa es un comportamiento inadecuado por temerario, descuidado o falto de indispensables conocimientos. Difieren en cuanto a su gravedad, pero tanto el dolo como la culpa lesionan la confianza que, al concederles dignidad y derechos, deposita indiscriminadamente la sociedad en sus miembros. Este elemento encuentra una excepción en los casos en que la ley aplica la denominada teoría objetiva o del riesgo, en los que se admite la Responsabilidad Civil sin culpa. d) Lesión en el patrimonio actual de un tercero, o frustración de un ingreso o ganancia lícita que ciertamente habría de recibir. e) Relación de causalidad entre la culpabilidad y el daño o perjuicio: la culpabilidad del demandado debe ser la causa del daño o perjuicio cuyo resarcimiento se le reclama, y constituye, precisamente, un quebrantamiento de su obligación legal de diligencia, prudencia o pericia. Debe haber, pues, una vinculación directa del acto como origen y el daño o perjuicio como consecuencia. f) Inexistencia de toda causa de exclusión de la Responsabilidad Civil, es decir, que no haya el ofendido renunciado al reclamo o transigido acerca del mismo, así como que no hubiere caducado la acción ni exista fallo judicial firme que exonere civilmente al ofensor. 41. Determinación de la Responsabilidad Civil extracontractual. Tres son las doctrinas que, a lo largo de su historia, han inspirado al Código Civil: g) Doctrina subjetiva: Exigía que la víctima probara el daño o el perjuicio sufrido, y asimismo, la culpabilidad de la persona causante de los mismos. Esta doctrina fue rápidamente abandonada por su evidente injusticia, pues si bien es lógico y adecuado exigir al reclamante probar del daño o perjuicio sufrido, no lo es poner a su cargo la demostración del dolo o la culpa del imputado. h) Doctrina objetiva o del riesgo creado: Argumenta que la sola circunstancia de haber creado un peligro o riesgo, determina que su creador quede obligado al resarcimiento de los daños o perjuicios que se produzcan precisamente por ese peligro creado. De manera, entonces, que la víctima únicamente está obligada a probar el daño o el perjuicio sufrido, y el causante sólo podrá exonerarse de responsabilidad si prueba que la víctima actuó con dolo, es decir, con ánimo de causarse daño, o infringiendo con su conducta alguna ley o reglamento concerniente a la situación. Algunos autores agregan las circunstancias de que, generalmente, el creador de la actividad peligrosa se beneficia económicamente de ella, por lo que resulta equitativo que, como contrapartida a su lucro, le corresponda el resarcimiento del daño producido cuando se concreta el riesgo creado; y además, que solo él podía eliminar el peligro.

- 21. Esta forma de pensar se originó del deseo de atender, con mayor justicia, frecuentes casos de daños que quedaban sin resarcimiento, debido a la poca flexibilidad que tenían las normas legales de la Responsabilidad Civil. René Savatier, citado por Mazeaud4, dice, acerca de esto que: “El riesgo unido al beneficio traduce la equidad reclamada por las sociedades modernas. Responde al llamamiento que el sentimiento público lanza ahora hacia la reparación más frecuente y completa posible de los daños individuales. Antaño, todo se limitaba a compadecerse de las víctimas de los accidentes, sin duda de que debieran soportar la carga cuando el accidente no tuviera por causa la culpa de otro. Y, si un particular o el Estado intervenía benévolamente para resarcirlos, era cuestión de caridad, no de justicia. En la actualidad, ya no lo admiten ni la víctima ni la opinión. El sentimiento que las domina es que el accidente quebranta la justicia, y que la equidad exige su reparación. La idea de unir una responsabilidad al riesgo expresa esa tendencia. Conviene sin duda limitar su empleo, pero no cabe ya suprimirlo”. Esta doctrina es aplicada por el Código Civil, excepcionalmente, en los casos siguientes: 1. Accidentes de trabajo. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos aun en el caso de culpa del trabajador. No lo serán si el trabajador produjo voluntariamente (dolosamente) el daño. Artículo 1649 del Código Civil. El numeral 49 del capítulo V de la exposición de motivos del Código Civil puntualiza que: “Debe advertirse que el Código Civil al establecer el principio fundamental de responsabilidad para todo daño que se cause, en manera alguna se sobrepone a las leyes laborales o especiales que norman las reclamaciones en accidentes de trabajo, las cuales quedan sujetas a lo que en esta materia establezcan. Los trabajadores afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo, deben sujetarse las leyes especiales de dicho Instituto, las que prevalecen sobre cualquiera disposición general”. 2. Actividades Peligrosas.” Quienes en sus actividades lícitas usaren instrumentos, aparatos, maquinaria o sustancias peligrosas por su velocidad, tipo de energía eléctrica, naturaleza explosiva o inflamable, o por cualquiera otras razones, serán responsables por los daños y perjuicios que causen, salvo que prueben que se produjeron por dolo de la víctima. Para prevenir esto, el Código Civil establece que dentro de poblado se prohíbe instalar máquinas y fábricas que sean peligrosas, nocivas o molestas”. Artículos 479, párrafo segundo y 1650 del Código Civil. 3. “Medios de transporte. El propietario de un medio de transporte, es solidariamente responsable con la persona encargada del vehículo, por los daños que se causen, aun en el caso de que la persona que en ese momento conducía no fuere empleado del propietario sino un tercero a quien el encargado le confió el vehículo, aunque hubiere sido de manera transitoria. Cesa la responsabilidad del propietario si prueba que la víctima procedió con manifiesta violación de leyes o reglamentos, o con dolo”. Artículos 1651 y 1652 del Código Civil; y, 800 del Código de Comercio. La infortunada frecuencia de daños causados con motivo del uso de medios de transporte, ha llevado a que el artículo 161 de la ley de tránsito ordene que todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública deberá contratar como mínimo un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros y ocupantes. Acerca de esto es importante destacar que solo se asegurará contra la Responsabilidad Civil por daños causados a terceros de manera culposa, nunca por aquellos que se hubieren ejecutado con dolo. Artículo 986 del Código de Comercio. 4. Daños causados por animales. “El dueño o encargado de un animal es responsable de los daños y perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiere escapado o extraviado sin su culpa. No lo será si hubiere mediado culpa del ofendido, o si el animal fue provocado o sustraído por un tercero”. Artículo 1669 del Código Civil 4 Mazeaud, Henri, León, Jean. Ob. Cit.Página 100.

- 22. En muchas otras materias puede el hombre causar daños o perjuicios, razón por la que a falta de normas especificas, hay normas generales destinadas al resarcimiento de los daños causados. De esa cuenta legislaciones como las concernientes a la conservación del medio ambiente y las destinadas al manejo y destrucción de materia nuclear, deben merecer la atención de estudiosos, legisladores y jueces. 5. Daños que provienen de edificios, árboles o cosas. El propietario creó el peligro al construir un edificio u obra peligrosa por su altura, ubicación o defecto de construcción; por plantar un árbol o excavar un pozo en lugar inadecuado; por dejar arruinarse por falta de reparaciones un edificio u obra, etcétera. Si por ese riesgo se produce un daño, el propietario debe resarcirlo. Artículos 1670, 1671 y 1672 del Código Civil. a) Doctrina ecléctica o mixta. La aplica el Código Civil en todos los casos, salvo en aquellos en que excepcionalmente acepta la doctrina objetiva o del riesgo creado; y consiste en lo siguiente: la víctima debe probar el daño o perjuicio que sufrió, así como quien fue el causante u ofensor. Establecido esto, se presume la culpa del ofensor. Esta presunción admite prueba en contrario (que sólo puede consistir en culpabilidad de la víctima, acto imprevisible e inevitable de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor). Artículo 1648 del Código Civil. 42. Establece, finalmente, el Código Civil, que en todos los casos a que se refiere el Título VII del Libro V, la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó, o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Artículo 1673 del Código Civil. Lo anterior debe entenderse, desde luego, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 155 de la Constitución de la República, al que aludí anteriormente. 43. Más acertado habría sido, a mi juicio, que el Código Civil hubiera establecido que en el plazo indicado caduca la acción para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios. De esa manera se habría situado en la posición correcta de fijar como caducidad: la extinción, por efecto del transcurso del plazo pertinente, de la acción o derecho de demandar; y, como prescripción: la pérdida de la coercibilidad de la obligación, por la consumación del tiempo de que legalmente disponía el acreedor para efectuar formalmente su requerimiento de pago. En la caducidad es irrelevante la importancia y la legitimidad del derecho; en la prescripción no importa la cuantía ni la trascendencia de la obligación. Sencillamente, tanto en una como en la otra el legislador decidió que el transcurso del tiempo elimine la eficacia de la acción o la coercibilidad de la obligación. Creo, incluso, que el juez debería estar facultado para hacer valer de oficio la caducidad de la acción, puesto que si bien tiene el deber de poner en movimiento el sistema procesal a requerimiento de los interesados, ninguna persona debería tener facultad de requerir lo que ya caducó por el paso del tiempo. Por lo tanto, la sola comprobación in limine de la consumación del plazo de caducidad establecido por la ley, debería bastar para que el juez la declare de oficio. Eso sí, para no agraviar el derecho de defensa en juicio, deberían regularse causas de suspensión y de interrupción de la caducidad y declarar apelable la resolución que de oficio la declare.