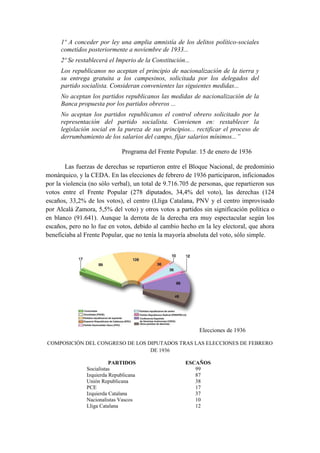

Este documento resume la evolución política y social de la Segunda República española entre 1931 y 1936. Aborda la proclamación de la República en 1931 tras las elecciones municipales, la formación de un gobierno provisional y la aprobación de una nueva Constitución democrática en 1931. Asimismo, analiza el periodo reformista conocido como el "Bienio Azañista" entre 1931 y 1933, en el que se llevaron a cabo reformas en materia agraria, militar, religiosa y de autonomías regionales. Sin embargo,