Este documento contiene varios artículos de una revista de ciencia y tecnología de mayo de 1972. Incluye editoriales sobre la responsabilidad social de los científicos, un debate sobre las virtudes y debilidades de la infraestructura científica argentina, y artículos sobre temas como biología vegetal, ciencia al servicio de la sociedad, reacciones nucleares, televisión en colores y más. La revista buscaba fomentar discusiones sobre el papel social de la ciencia y su aplicación en la sociedad.

![Figura 5. Estrella de desintegración

producida, probablemente, por

un protón muy energético.

Consta de 98 ramas: 8 negras,

12 grises y 76 mínimas. Fue

hallada en una placa expuesta

a la RC a una altura de 90 mil pies.

V-U:

ración, el modelo nuclear conocido como Modelo de

la Gota Líquida.11 El modelo de evaporación fue pos-

teriormente desarrollado por Victor F. Weisskopf

(1937)4 y Flans A. Bethe (1937),3 basándose en la

idea de Bohr del Núcleo Compuesto.1 El tratamiento

termodinámico del proceso evaporativo que realizara

"Weisskopf le permitió obtener la probabilidad diferen-

cial de emisión de las partículas evaporadas mediante

un "Balance Detallado" en un estado de equilibrio

termodinámico del núcleo,-1 empleando la hipótesis

de que "todas las partículas emitidas tienen la misma

sección eficaz de captura k por el núcleo residual". La

fórmula que encontró Weisskopf, es:

gMo Tg(f)

P(T)dT-~ (T) dT

x"h" Q(i)

donde P(T) dT es la probabilidad por unidad de

tiempo para la emisión de una partícula de masa Ai,

spin g y energía cinética entre T y T + dT; o es la

sección eficaz de captura de la misma partícula por

el núcleo residual / para formar el núcleo inicial i; Q es

la d.ensidad de los niveles nucleares en los núcleos

Inicial y final y es una -función de la masa, carga y

de las energías de excitación inicial y final.

En 19.50, K. J. Le Couteur,0 halló que el número

de partículas, N(T), con energía T que escapan por

Figura 6. Diagrama esquemático

de una desintegración nuclear

de muy alta energía.

segundo de un núcleo a la "temperatura" ©, viene

representado por una ecuación de la forma:

cxN • M

N(T) dT = {exp. [~(B + V')¡® ]} •

2 W

• {(T — V) exp. [—(T — V')/®]} dT

donde a es una constante apropiada; M la masa de la

partícula, W el volumen nuclear, B la energía de unión

de las partículas, V' la altura de la Barrera de Cou-

lomb 1 y © la temperatura nuclear.

La fig. 8, muestra el espectro de energía de las par-

tículas evaporadas computadas según la fórmula de Le

Couteur, suponiendo una "temperatura" de 4 MeV-, en

(a) se muestra el espectro para protones en una escala

lineal suponiendo una altura de barrera V — 4 MeV.

La energía máxima de los protones evaporados ocurre

para una energía V' -f- © ; es decir, para ^ 8 MeV.

La energía media calculada sobre todo el espectro de

evaporación viene dada por V' + 2 ©, es decir, para

' 12 MeV. En (b), se muestra el espectro para pro-

tones, neutrones y alfas en escala logarítmica. Se tomó

© = 4 MeV y V'= 11 MeV para alfas, Y = 4 MeV

para protones y V' — 0 para neutrones {la Barrera de

Coulomb no existe para los neutrones pues estos no

poseen carga eléctrica).

Integrando la ecuación anterior, se obtiene el por-

31](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-33-320.jpg)

![centaje total de emisión, p(M), para partículas de

masa Áí (la integración se realiza sobre todo el espec-

tro de energía):

P(M)

aN-Ms

2W

{exp. [—(B + V')/®]}

De esa manera, Le Couteur pudo calcular la probabi-

lidad de emisión de protones, deuterones, tritones,

alfas y fragmentos más pesados. La comparación entre

lo predicho por la Teoría de la Evaporación y los

resultados experimentales, sin embargo, se complica

por el hecho de que la temperatura nuclear disminuye

durante la evaporación y, además, la emisión de par-

tículas cargadas es afectada por la Barrera de Cou-

lomb, la cual también varía de magnitud durante el

proceso. Tales efectos son más importantes cuanto

mayor es la energía de excitación.

Ese mismo año —1950—, apareció un trabajo de

los físicos japoneses Fujimoto y Yamaguchi,7, quienes

obtuvieron resultados similares a pesar de tener en

cuenta los cambios de la energía de unión nuclear du-

rante el proceso de evaporación.

En 1965, tres físicos japoneses de la Universidad de

Tokyo —Miyazima, Nalcamura y Futami8—, publi-

caron un trabajo que contiene una hipótesis relativa-

mente nueva mediante la cual los autores tratan de

explicar los procesos que tienen lugar cuando una par-

tícula ele muy alta energía choca con un núcleo. Según

estos investigadores, la partícula incidente no siempre

golpea el centro del núcleo por lo que la cascada en

el interior del núcleo no distribuye la energía y la

cantidad de movimiento de una manera simétrica. El

núcleo es así, calentado localmente y en este estado

de alta energía comienza a expandirse proyectándose

el calentamiento —en forma de un chorro— hacia el

Figura 8, a) Espectro de energía de protones evaporados

por un núcleo (escala lineal).

b) Espectro de energía para protones, neutrones y alfas

(escala logarítmica). Ambos espectros son

aproximadamente Maxwellianos.

Fuente: The Study of Elementary Varticles by the

Photographic Method, F. Powell et al, Pergamon, 1959.

ift<

3

O

t-

t£

t

lli

a

oCE

III

E

13

2

0.4 -

0.3

0.2

0.1

1.0

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

Figura 7. Fotografía obtenida en

1953 por Danysz y Pniewski

mediante exposición de placas

nucleares a la RC. El análisis

de esta fotografía permitió el

hallazgo ele un fragmento nuclear

de carga 5e que llevó al

descubrimiento de los denominados

Hipernúcleos. La partícula

responsable de la desintegración

posiblemente sea un protón de

muy alta energía. Las trazas

negras son trazas de evaporación.

V + © V+2

8 12 16

ENERGIA (MeV)

20 24

5 10 20

ENERGIA (MeV)

32](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-34-320.jpg)

![de las calles. De allí que se haya

elaborado en Leningrado un método

original de plantación mediante una

explosión. Se coloca un cartucho es-

pecial a un metro de profundidad,

haciéndolo explotar. La detonación

origina un hoyo con paredes bastan-

te blandas que no obstaculizan el

crecimiento de las raíces. Además, el

cartucho se carga con una porción

cíe abonos. Al efectuarse la explo-

sión estos penetran en la tierra en

un radio hasta un metro. Con esas

"reservas" el árbol puede alimentar-

se durante tres a cinco años.

• Velocidad de la luz. El Labora-

torio Nacional de Física de Gran

Bretaña ha utilizado un láser en la

medición de la velocidad de la luz

con una exactitud cientos de veces

superior a la lograda hasta ahora.

Esencialmente, el método consiste en

contar 30 millones de vibraciones

por segundo, lo cual corresponde a

la frecuencia de un láser de dióxido

de carbono (infrarrojo). Si además

se mide la longitud de onda y se

multiplican ambas cifras entre sí se

obtiene la, velocidad de la luz. Este

método se parece a la manera en

que el receptor de radio común con-

vierte una transmisión a 10 MHz en

sonidos, de frecuencias mucho más

bajas. Probablemente un receptor

común lo haga en dos etapas, pero

para abarcar la brecha que hay entre

el láser infrarrojo y las ondas radiales

ultracortas, fáciles de contar, hacen

falta tres etapas. La electrónica con-

vencional no puede hacerse cargo de

esta operación, por lo que se ha re-

tornado al uso clel cristal. Una etapa

permite relacionar la frecuencia del

láser de dióxido de carbono con la

frecuencia, inferior, de un láser de

vapor de agua. La siguiente etapa

descendente relaciona ésta con la de

un láser de cianuro de hidrógeno

( veneno conocido también como áci-

do prúsico). Y finalmente esta fre-

cuencia es comparada con la de un

klystron, oscilador electrónico usado

en los radares. Todo lo restante de-

pende de esta frecuencia y las me-

diciones que faltan se efectúan con

ayuda del reloj atómico de norma

internacional del Laboratorio.

# También la longitud del láser de

dióxido de carbono es medida por

cotejo con otra norma internacional,

pero, análogamente, la operación no

es directa, sino que pasa por la etapa

de otro láser que omite luz roja.

De ra] modo, con ayrda de cuatro

láseres se proyecta salvar la brecha

que hay entre la norma de longitud

y la de frecuencia o tiempo. Ello

permitirá obtener la velocidad de la

luz con una exactitud de una parte

en cien millones, que es la exactitud

de Ja actual norma de longitud.

• Los aeropuertos flotantes cons-

truidos en el mar contribuirán a re-

solver los problemas del ruido cau-

sado por los aviones y librarían a

la producción agrícola una conside-

rable extensión de tierras. La idea

es seriamente estudiada en Gran Bre-

taña, cuyo Centro de Investigaciones

sobre la Construcción estudia los

problemas de diseño planteados por

pistas flotantes de hormigón refor-

zado. Se investiga actualmente el di-

seño de la laja superior de una pista

de 1.500 metros de longitud, la cual

sería construida con unidades de hor-

migón reforzado prefraguado de

unos 30 metros cuadrados. Las mis-

mas poseerían una laja superior y

otra inferior separados por nervadu-

ras, de manera que constituirían en

rigor balsas formadas por comparti-

mentos de unos 2 metros cuadrados

y 0,50 metros de profundidad. Se-

rían rellenados con poliestireno ex-

pandido, lo que les permitiría flotar

y simplificaría la construcción.

El análisis del diseño de este tipo

de estructura es simple en un sen-

tido y complicado en otro. La dis-

tribución general de la carga no

ofrece dificultades, pero la laja su-

perior debe ser capaz de absorber las

altísimas cargas locales determinadas

por las ruedas del avión. Existen

fuerzas post-tensoras que causan una

restricción de la compresión y, en

rigor, aumentan la resistencia de la

laja. Se procura establecer con exac-

titud en qué medida la aumenta, y

la experiencia en la materia hace su-

poner que tal medida puede ser con-

siderable.

Se estudian asimismo otros pro-

blemas, por ejemplo la resistencia

de los distintos sectores de la pista,

entre ellos los bordes, y la posibili-

dad de agregar superficies laterales

que soporten los aviones que acci-

dentalmente se salgan de la pista.

Además está el problema de lograr

que una pista de este orden sea capaz

de hacer frente a la acción corrosiva

de la intemperie y el mar.

* Los meteorólogos necesitan cono-

cer la concentración de vapor de

agua en distintas zonas de la atmós-

fera que se escalonan entre alturas

de pocas decenas de metros hasta

varios kilómetros sobre la Tierra.

Actualmente el modo habitual de

medir la humedad consiste en en-

viar un higrómetro a bordo de un

globo o de un avión. Pero existe

siempre el peligro de que el avión

pueda transportar humedad consigo

y la medición, en consecuencia, arro-

je un resultado falso,

Un nuevo método recurre a un

equipo que detecta las ondas radia-

les sumamente cortas llamadas irra-

diaciones submiiimétricas. El vapor

de agua, el oxígeno y el nitrógeno

del aire emiten por igual irradiacio-

nes submiiimétricas y la irradiación

de cada gas es característica y exclu-

siva del mismo. En consecuencia, es

posible "sintonizar" cada gas y me-

dir la intensidad de sus irradiaciones

submiiimétricas, lo que a su vez per-

mite calcular la proporción de vapor-

de agua hasta una distancia de varios

kilómetros del instrumento. Y tam-

bién es posible hacerlo con mayor

exactitud que mediante el higróme-

tro, de manera que el nuevo mé-

todo permitirá formular pronósticos

meteorológicos más exactos.

• Una fuente compacta de calor con-

centrado, que produce puntos hasta

de 1.300°C, ha sido lanzado al mer-

cado en Suecia. Este dispositivo, de-

nominado Spotheater, es del tamaño

de una linterna eléctrica, y funciona

de una manera limpia y silenciosa.

Medíante el empleo de radiaciones

infrarrojas de onda corta, produce

un calor instantáneo y se enfría rá-

pidamente en el momento en que se

desconecta.

El Spotheater será empleado en

la producción y en los laboratorios

y talleres, cuando se necesite el ca-

lentamiento rápido de pequeños ob-

jetos. Entre sus muchas aplicaciones

se mencionan la del tratamiento tér-

mico de plásticos, metales y textiles.

39](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-41-320.jpg)

![II!lili ti tillo d 1' huí1 i'P-Utir

toa 1.1' ii [ , mu i u 1 m qu Í ' I

agüite mhil non > im pi d" p> i> p >r

el t J ' o i u ii 11 t ti in ! it t tk 1 ia

v-,;/' i 11¡ t vio I > ln ii i i h :>

.'i*m ni h mu• ik t ii i ' * P >s

<Ícm uliin i ni ijit t 11 !i > h "i r

ttní i tiun iiihi n b ti i h i'n i ni-

tkl ul il míiu «1 h | i1- p' i i n e

ilmim >d is ubu id »• < i 1 > ¡ it iu~

teri» i, qiu pn l n n m P i 1 i ton i í-

dón ik junipol1 i 1'iui pos lo

t mm qUw J mhil id h ' u i i e

piu ! • ti ti ih t < 1 tk '< i ni mi i e

i IK üi ,iil 1 Lililí' 11 tu i t„ 1 1 i u.ih.t-

bnt 11 t'oi p'u n i i! 1 l u i 1 1 i

dil hi'iilndni p iti i ^ ^t u t i ti' i

ha-.' u 1L ít tundido

T a i i j nnuiti is p i t 11 i 1

cuntiliui dv 11 Uiiiv i ul i I d

Ut tls .Lirio ti i o 3 que i l n < pl iii i

no ist'bi smteti, indo el iitm ' ín

te ¡ pic-urniblemtnte fhjn^ra). es-

taha pmdni icndii m fonna ii_tiv i el

hasta ahora no identificado mlvVto

rio. El trabajo de ellos deinut ti i

que, por lo menos en esta plant t ti

florecimiento se encuentra bajo el

control de un mecanismo de tn i T

afloja. Parece probable que un i ín

vestigack'm detallada cíe otras phti

tas desenterrará sistemas simihtt

(PLirt Physiology, vol. 47, p. 7 M )

7Bicicletas y fecundidad

Düíde que Kirkpatrick M.icMi1'>n

produjo el primer velocípedo hatt

alrededor de 130 años, el mere ido

de la bicicleta ha sido partí ul u

mente cíclico. Ultimamente, dt pu» •>

de una lenta recuperación del i

que sufriera en la década del 50 el

velocípedo está gozando de mu n<>

polaridad sin precedentes en lo 1

tados Unidos. La producción intun t

de cíte país ya o •¡tú atrasada m i

rios meses con respecto a los ptdi

dos existentes y se está alcntimlo

mediante dolares a los fabril itu s

europeos y japoneses, para qm pío

vean mayor cantidad de elementos

importados.

Entre las razones que se ínsmu m

«1" i 411 l'f i 11!» ! l J i

¡i , f i' ' i 1 n i u n nhlt-

i i t i' I i ¡ t 1 1 p i i d<i

I I I K i | I ' U l !

t ,. I u ....... 1.1 iv.l.'..u.i.> dw i.lltOI!

' ,11, M M 1 • t Ilil 1 ! IH

fiioí.. r.staría sufi-

uxiis las r¡(>-

para exniicnr este renncimicm-t uc

h ,1 , i 1 i

¡i t i| > J ii i t i t i i

ti t ! 1 t. I Ul I 1 I ! I I

gadores, de que el ejercicio ¡le,:,,

ni i i ti « mi i 1 1

t it t o i ut i, 1 1

q it cu 1 i i Hid 1 <J i i t i

d i i 1 fi i " i 1 < n U

m i i itml i P ir He i 1 un li

11 1 ol' 1 L I uiln i d d 1 i

0 pton > u i I 1 i n li h

citltt i Lomun tn 11 it il i i i'

ti pi aknti d J i ! 1 iriil i M mu

ftetuimj; l >n>pii dt li 1 iIik

Uivdos, conitrii s n ti nt n «ü ' i

Hiptti nid id ik 1 >•, i itli i 11 i h lus

(¡ni. tt- tk 1 is t ip iki i! ip

Itl ll dtí It tjllt 11 bu U I t I t L '

umta mtdu tk ti n [ iut u i

tontimini íntlu uic'o . ! uoilli

Poda t unbi i, h i!xt il ni qut

li "tntil ln itk i id m d io i

buit 11 e nunin i i ni mi lío

Liitmi ni di mi d i—• ] i 'i i tsi i

ofreciendo su p qu no m ' p u '

tombitit nutsti i tu iknen inii n t

'intí dt Mip ífoíiluion T' e toño

pisuli, tn il Ptm«.h Medí il ¡our

nil, un medico tk Su t tt inb naibt

que il invtsti ir sobit h nt uní

didul tk uní putji ti^idi dt^eu

bi io i¡ut ti m nulo p i le ih i dar m

tt dos hol i*. mtdu poi di ^ 1 u

11 b s t d 1 i con kiJo t i } i

nitio o eL 1 i opi ion 1 1 i ul i

1 mi, 1)11 t' lu qut mi 1 u i u

un i K din u m ui li ii il i 1

i m im 1 ni 'i i m ! i ¡ i •

ib t M 1 I ti eel 11 p 1 II 1 ' '

mdii en b i i «i 'u i i i ' .

tni ti os it ih d iiut nu i i

p i h ntt n i tii'i i ni! t|ti 1 i-

don u i 11 pi ui i ' I 11 'i ui J i

e pos i qui do tnt un i ib n id i.

3 n ui u ii n 11 posilnl d ' di 1 :

m tnloqu o,ni to d qu 1 í-

i Idilio pi ittit t li n i um i ul if

pKllon ' Itl l [ i díi I l 1 Mi s ll li 1 l-

ble intii ontepmo ín 1 ui'ino ! u

tip!o>ionfi ekino u ii t i bi u pi-

ei ¡¡t procrea-

i ' i Ul. i

o* * t

comorarse un

m I:.' ,1,.

(I'I I, I i

tie ios erneein

i,i i- i

u i e | e uc

i . • i

1 i e< ip i-,

s automó-

.'llt'S.

Cojinetes de madera

I n ti Instan o (uiuii o tu noli ^leo

dt Dni pr ip tío ' i ' un i r<_

ih mi mu ti tu nt pin tnpk u

rndtn en b in tiuetitn dt rin

tji uní i tk ult< «.¡u ni ti xtut nt

! bioiitL u i i ilt u i m b bbitt p ¡^

di.il unnp^tit ion li ui i kt i pun i

11 i t indi i i luni I o un fc.s>

1 u m ii1 mi ' s m d d t i ti -i

t i n di i i 1 II i| it lo ntí i

U i í i ii 11 i i ti di 1 s MI íti

I I 111 i til l ti 1 ipre n - - "Ltle

1 e ni t l I 11 l l k It l l lU 11

I'ii k ii i ii u t il ¡ i i1 t un

I ' n 1 il i 11 i'itdul ti tu vi

I n ' I 1! 1 1 (Hl 1 UH)i 1 p itO

ni i «' i n i 1 i | i i d > i

t I l It 1 l 'qui J II p o 1 1 ults

¡ i m k I > u i| 11 i t k I ln t

til t Hl I II 1 <111 dlll tl't 1 O ll I it n

ti i 11 i iJüi ss utih 11 tomo

lu' i ii i ti i u i t umuii dtin i

1 l ni dt! l t Hl nlid ul l e dote tet>

a i bir iti qt todos, luí d ni h m ,

t..iiak., pata eojiiutt.-..

45](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-47-320.jpg)

![lámpara es enfocada por el reflector

sobre el cilindro de colorante líqui-

do fluyente. Esto activa el colorante

haciéndolo fluorescer, y controlando

esta fluorescencia por medio de dos

espejos paralelos —cuyo paralelismo

es ajustado mediante movimientos

de micrómetro fino— se obtiene de

uno de los espejos un brillante haz

luminoso.

El color del haz emitido por el

láser puede ser modificado median-

te un simple dispositivo de sintonía

perfeccionado en la Queen's Univer-

sity y, mediante la elección del tipo

de colorante, puede generarse prác-

]...'! ticamente luz de cualquier color del

espectro visible. O bien, si se pre-

fiere, puede elegirse de cada láser

c¡¡iü" una muy estrecha gama de colores,

en cuyo caso la emisión es muy pura

•liilo (,' desde el punto de vista del espectro,

ildiivi" También se han perfeccionado téc-

nicas para producir con estos lásers

de colorante, impulsos de luz que

duran sólo una millonésima de mi-

llonésima de segundo ( 1 0 - 1 2 segun-

do, o sea un picosegundo), impulsos

que han adquirido considerable im-

1 portancia en el estudio de las reac-

^'j...';; ciones moleculares, en fotobiología

^¡.p Y e n fotoquímica.

:n si¡t:

uc pd-

hSl'JÍ:

jnE(Ü

Los lásers basados en estos sim-

ples sistemas de colorante presentan

..,Í0 varias ventajas importantes que los

o ¿ i

ontit:;;

tornan comercialmente viables en

gran escala. En primer término, los

p'f." materiales usados para el láser bá

sico —por ejemplo, los colorantes

indo tr-

uc !k::.

y

lí?"- fluorescentes— son baratos y de fá-

kir^' obtención. En segundo lugar, es-

¡¿a¡rü t o s sistemas pueden ser diseñados

bajo forma de unidades compactas

en las que las celdillas que contienen

el colorante y las lámparas de flash

son fácilmente reemplazables porque

consisten en montajes enchufables.

Las lámparas de flash, igualmen-

te perfeccionadas en dicha Universi-

dad, han sido especialmente diseña-

das como para que soporten altos

impulsos máximos de tensión y po-

sean, al mismo tiempo, una dura-

ción considerable.

Este grupo de científicos investi-

ga igualmente métodos que permitan

una detección más rápida y más efi-

ciente de la irradiación luminosa por

medio de dispositivos fotoelectróni-

cos y fotocátodos, tales como una

| cámara fotográfica perfeccionada de

l alta velocidad que sirve para regis-

trar y estudiar fenómenos que cam-

lemtk k[a n de n tr o de una escala de tiempo

de un picosegundo. O

RIGOLLEAUCRISTALERIAS RIGOLLEAU S.AIC.

Se transcribe !a Disposición N? 57 f e c h a 25

de N o v i e m b r e 1971, de la División Pesas y

M e d i d a s de la D i r e c c i ó n Nacional de C o m e r -

cio Interior, relacionada con las P r o b e t a s

Marca PYREX de 25 - 50 y 100 mi.

Buenos Aires,

Visto la presentación en el e x p e d i e n t e

N<? 19.483/71 SEICI p r o d u c i d a por la f i r m a

C R I S T A L E R I A S R I G O L L E A U S.A., inscripta en

la D I V I S I O N PESAS Y M E D I D A S b a j o el nú-

m e r o 1.316 y atento a lo i n f o r m a d o por la

m e n c i o n a d a d e p e n d e n c i a y a lo a c o n s e j a d o

por el D E P A R T A M E N T O DE L E A L T A D C O -

M E R C I A L ,

El director nacional

de comercio interior dispone:

1? - Autorizar la presentación a la v e r i f i c a c i ó n

primitiva, c o m o similares al tipo a p r o b a d o

C 5001 d e las p r o b e t a s graduadas d e VEINTI-

C I N C O , C I N C U E N T A Y C I E N M I L I L I T R O S (25,

50 y 100 mi) de c a p a c i d a d , construidas, t u b o

y base, c o n vidrio borosilicato, tal c o m o se

d o c u m e n t a en el e x p e d i e n t e N9 19.483/71

SEICI fojas 2 a 4.

2 ? - E l sellado de verificación p r i m i t i v a se

aplicará e n la p r o x i m i d a d y por e n c i m a d e la

g r a d u a c i ó n q u e indica la c a p a c i d a d del ins-

t r u m e n t o .

39 - Expedir c o p i a s de la presente D i s p o s i c i ó n

p a r a las p u b l i c a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n el

artículo 69 de la R e s o l u c i ó n Ministerial d e fe-

c h a 9 de S e t i e m b r e de 1926.

4<? - C o m u n i q ú e s e , regístrese. C u m p l i d o , v u e l -

va el e x p e d i e n t e N9 19.483/71 SEICI al D E -

P A R T A M E N T O DE L E A L T A D C O M E R C I A L -

D I V I S I O N P E S A S Y M E D I D A S - p a r a la notifi-

c a c i ó n de la f i r m a interesada y s u r e s e r v a

c o m o a n t e c e d e n t e t é c n i c o .

D I S P O S I C I O N N9 57

* Marca Registrada de Corning Glass Works, U.S.A.](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-51-320.jpg)

![í1 hs piezas "hé^-.

»tlc*as forman um f¡!'!1

l f t ^flexión, no « t

""eva solución dando]

Atiente grupos de fe!

de simetría petn»

^ ^nación soltóos |

dividirse en ttes

r « P>ms que, pono!

f dos posición

í' t^n una de ellas es t».

dos picas C01,0¡tJ(

* <•"» otro luftardeh»

tres posibilidades s

>n «'««s tres resultante

I'"» de cuatro piezas,p

r ík* distintas formas pj,,

•> tres posibilidades; ¿

•i1' >lr estas ttesposiMíi

» primeras ttes, dalas?

•lid grupo. Kn el próximo í

remos una solución de» ;

•; "- dos tipos, es decir,u:

y y tina del guipo Je2, -

N? 1?, pág, |¡,

« s u r r j , Nos. 1, pk 20; í

i' V.. n

- A'vrrirjn, Junio de 1,

• • 18 tle cneto de 196!, -

Ferias de ciencias

Alfredo J. Cossi

En la década del 60 una actividad

presuntamente nueva comenzó a cre-

cer por todo el territorio nacional:

las ferias de ciencias. A su lado, co-

mo un brote simultáneo y heredado,

empezaron a crearse tímidamente los

clubes de ciencias.

Dije presuntamente nueva porque

ya entre ambas Guerras Mundiales

algunas escuelas europeas llevaron a

cabo ferias científicas con trabajos

realizados por sus alumnos con la

guía de los profesores. Este movi-

miento tomó impulso y en 1950 se

realizó la Primera Feria Científica en

Filadelfia, con la participación de 13

regiones afiliadas. Hoy, extendida a

otros países, se denomina Feria

Científica Internacional (NSFI).

En nuestro país el puntapié inicial

lo dio, desde Zárate, el profesor En-

rique Chiarini, quien al comienzo de

la década del 60 organizó las prime-

ras ferias locales que se conocieron

en el país. El IMAF —Instituto de

Matemática, Astronomía y Física de

la Universidad de Córdoba— tomó

a su cargo posteriormente el manejo

de la Feria Nacional que comenzó

a llevarse a cabo anualmente en el

pabellón universitario cordobés, re-

cogiendo trabajos de cada provincia,

las que a su vez los recogen de cada

región y éstas de cada localidad. En

todas las etapas participan alumnos

de las escuelas de enseñanza media

y ocasionalmente —Baradero, Bahía

Blanca, Trenque Lauquen, etc.— de

la enseñanza elemental.

Marginando esta muy resumida

etapa histórico-informativa cabe pre-

guntarse, ¿qué papel juegan las fe-

rias y los clubes de ciencias en el

proceso educativo?; ¿se insertan en

el sistema vigente, lo amplían o lo

contradicen?; ¿están en el camino

de una verdadera reforma educativa

o simplemente son intentos indivi-

duales embrionarios destinados a pe-

recer cuando el entusiasmo de quie-

nes los generan desaparezca?

Como en todo proceso complejo

estas preguntas no se agotan con

unas pocas respuestas e incluso ellas

suelen darse a medida que el proceso

se desarrolla, de tal modo que todo

lo que intente decir aquí tendrá to-

das las limitaciones que crean las

fronteras del lenguaje y de una ex-

periencia en ascenso.

Insistir con que nuestra enseñan-

za es enciclopedista, que nuestros

docentes están mal pagos, peor tra-

tados y nada actualizados, es un po-

co recurrir a una reiteración elemen-

tal. Pero en nuestras escuelas quie-

nes deben oír están sordos y hay

quienes oyen pero no remedian. En

ese contexto nacen los CC y FC ge-

nerados por quienes se han aburrido

de comprobar a diario que el siste-

ma educativo en vigencia pareciera

asentarse básicamente en el uso in-

discriminado y desleal de la memo-

ria, de una disciplina rígida, inelás-

tica, de una organización vertical

que deteriora —por mal entendida

y peor aplicada— las relaciones afec-

tivas necesarias entre educador y

educando.

Dentro de la diversidad de obje-

tivos, algunas veces ambiguos, a los

que aspira el ciclo medio, cabría pre-

guntarse cuántas veces y en qué me-

dida ellos son alcanzados. Pero atín

dentro de la limitación de esos al-

cances es dudosa la metodología con

que se trabaja. Y objetivos ambi-

ciosos con métodos inapropiados, só-

lo llevan a caminos estrechos. Des-

de el punto de vista profesional,

nuestros egresados acaudalan cono-

cimientos parciales —la mayoría de

las veces no asociados— provenien-

tes de un conjunto reducido de li-

bros de textos, muchos de ellos cues-

53](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-55-320.jpg)

![tionables, cuando no de apuntes res-

tringidos que se dan como quien da

un código de señales, apuntalados

por algunas experiencias de labora-

torio (si se tiene suerte de contar

con él), De todos modos, demasiado

a menudo, muchos temas pasan de

la carpeta de apuntes del docente a

la del alumno sin pasar por la ca-

beza de ambos.

Los extremos de esta situación se

dan en las asignaturas de "forma-

ción cultural" como historia, litera-

tura, etc., donde analizar aconteci-

mientos actuales pareciera ser un

gran pecado.

Pero no es mi propósito hacer

una crítica de la escuela media cuyas

defecciones son tan notorias que to-

dos convienen en la necesidad de

un cambio que nada tiene que ver,

claro está, con reformas provocadas

por grupos de presión interesados en

la defensa de privilegios de minorías

que poca relación tienen con la edu-

cación. Sólo intento bosquejar aspec-

tos que crean la necesidad de nuevos

enfoques para nuestra escuela y den-

tro de los cuales se encuentra esta

actividad de Clubes y Ferias de

Ciencias.

Una política educativa difícilmen-

te funcione bien si no está respaldada

por una política general. Y ésta tie-

ne pocas posibilidades de consoli-

darse en la medida que no intente

romper con la dependencia político-

económico-cultural que nos vincula

al eje de la dominación imperialista

de turno. Y la colonización cultu-

ral pasa necesariamente por nuestra

educación media, fábrica de indivi-

duos amoldados a ciertas pautas ad-

mitidas como insospechables y que

hacen que su capacidad de crítica, de

análisis, de comparación, no vayan

más lejos de ciertos límites prefija-

dos. "La educación ha de formar

mentes que estén en condiciones de

criticar, verificar y no aceptar todo

lo que se les propone. El gran pe-

ligro actual son los slogans, las opi-

niones colectivas, los pensamientos

dirigidos. Se debe estar capacitado

para resistir, para criticar, para dis-

tinguir lo que es prueba y lo que no

lo es", ha dicho Piaget.

_ La actividad de las FC y los CC,

si bien aparentemente insertadas

dentro del sistema educativo, no ha

de ser un brazo más del mismo, sino

un _ anticuerpo que genere una re-

acción capaz de modificarlo. Y esto

podrá ser así en la medida que quie-

nes sostengan este tipo de activida-

des lo vean claro. Hasta hoy, feliz-

54

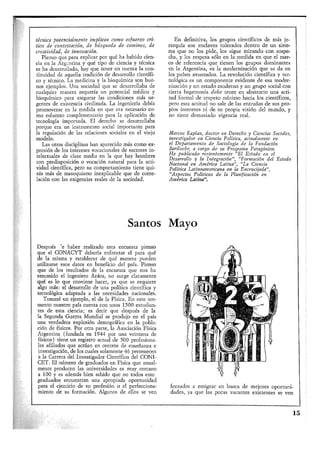

Reseña de las Ferias de Ciencia en la Argentina

En 1960 el profesor Enrique Chiarini llevó a cabo la primera

experiencia de Ferias de Ciencias en el país, aunque reducida a las

escuelas de Zárate, Buenos Aires. A partir de allí la realizó anual-

mente con un número de trabajos variables cada año, pero que

oscila en alrededor de 50. Esta Feria aparece —en la historia de

esta actividad— como punto inicial en la aparición del fenómeno

en la Argentina.

En setiembre de 1966 en Jesús María, Córdoba, se imitó el

ejemplo. Participaron 43 trabajos y se premiaron 12.

En octubre de 1966 se inauguró la Primera Feria Regional en

Córdoba, con participación de alumnos secundarios y primarios.

Se presentaron 120 trabajos; se otorgaron 12 premios y casi 60

menciones.

En octubre de 1967 se realizó en la Universidad de Córdoba la

Primera Feria Nacional de Ciencias, a la que le siguieron sucesivas

ediciones en los años siguientes. En 1972 se hará la sexta.

La cantidad de trabajos que se presentan en la Feria Nacional

depende del espacio físico donde se desarrolla y, en consecuencia

de las condiciones de organización. Un centenar y medio de tra-

bajos es la cantidad que anualmente se recibe. No obstante, ello

surge después de una prolija selección, de modo que en todo el

país, se llevan a las ferias mucho mayor número de trabajos. En

la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo, se presentan

en las Ferias locales —primer escalón— más de 500 trabajos todos

los años, de los cuales quedan sólo 12 representando a la provincia.

Para dar una idea de la distribución por disciplinas y la pro-

pensión de los alumnos a abordar temas, se ofrece abajo un cuadro

comparativo de los trabajos presentados en la I I I (1969) IV

(1970) y V (1971) Feria Nacional:

Astronomía 5 4 3

Antropología y Ciencias Sociales 13 17 27

Ciencias de la Tierra 6 10 12

Física..... % 23 15 11

Ingeniería y Tecnología 34 26 29

Matemática 25 9 5

Qiíftc,a 27 15 18Biología: Vida Humana 8 17 19

Biología: Vida Vegetal y Animal 42 31 31

Se observa que, pese a que las cifras varían de un año a otro

por cada disciplina, Ingeniería, Tecnología y Biología Vegetal y

Animal despiertan el mayor interés en los estudiantes. Y ésta és

una constante que se da en todas las Ferias.

Por cada disciplina se entrega primero, segundo y tercer pre-

mios y menciones. En cada caso se distingue si el premio es

individual o colectivo, según el número de alumnos participantes.

De los primeros premios de la Feria Nacional se seleccionan

anualmente tres trabajos, el primero de los cuales tiene derecho

a participar en eventuales Ferias internacionales. Si no lo hace

puede ser suplido por los que le siguen. Anualmente se realiza la

Feria de Ciencias de San Pablo, Brasil, donde estos seleccionados

concurren.

Los premios que se entregan consisten habitualmente en diplo-

mas y —en algunas oportunidades— medallas.

«fr® T Í

' i i ^ ' f !

s d o a f » |

demostrando que ,

jetoyentacj

personáles- ]

6 evidente

litera» b fe¡

¡naoictoerapww

compútete lo í;c'

be; esto, si bien

a que contribuye i

tjscoitocfflW^M

apropiado M' s¡j

lógico. Es lo 1®

ticaai®dosew¡'l

CPpMffilOfV!

taradelostóuS

clejón sin salid-t

«desde quesea

f «¡ ij

•léi

f„,uy»acl¡>v!

experiencia es útil j

«iones 1 perir,

lis ataíífflip 1

entonces se anda pi

Redescubrir «I pr:í

riesydaá'iwi

itíesbiáiBíifis

taido, hacer r*,S

fóticamente ¡1

El objetivo de «n í

apastará en F(

ffl tanto "kvht¡(!i

ádo pretencioso, ¡

nos docentes raí

además para fa;

1» de piivjt un i

experiencias y m

Ell

elde(tansiw

rato de! métiÉi

confundirlo si f,.«|

par, verificar, ri

.ular, son vaKij

•''idos a ta idím

®?1¡ tccorilaáói

,-fflle ser útil ^

-•i ptajo, cnanJ

-níinensímisir.- ¿

,;vo ? lo conviclí

Kuseo o archivo. í

«un esquié

' [C podrían*»)

T^bbiÜdjjíl

"jf'itt.expy

2ríl en sus ¡i¡n¡

ri'««s hábito J

^Ptobfeí

•](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-56-320.jpg)

![comunidad. Durante la Feria Nacio-

nal, el Pabellón Universitario cordo-

bés recibe incalculable cantidad de

público, pese a la escasa información

que se brinda a la prensa oral o es-

crita. Ya en el nivel zonal se percibe

tal cosa: la Feria Regional de Cien-

cias de Baradero contó, en .1971, con

la presencia de más de 10.000 per-

sonas que concurrieron a observar

y participar en la misma durante los

tres días que duró.

No son pocos los estudiantes que,

tras haberse presentado con algún

proyecto, decidieron su vocación o

recibieron propuestas de trabajo o

estudio por parte de calificados in-

vestigadores de la especialidad o ins-

tituciones competentes; este es otro

aspecto nada despreciable de la tarea

que se trata aquí.

Una corriente nueva, dentro de

esta actividad nada antigua, procura

impulsar el tratamiento de temas

que tenga que ver con el ambiente

o región donde se desenvuelve el

alumno. Creo que a esta corriente

hay que impulsarla como a ninguna,

Quienes más hablan de la salvación

de la humanidad, con mayúsculas,

son generalmente los que terminan

por asesinar al hombre, con minúscu-

las. Se confunde muy a menudo lo-

calismo con folklore y a ello se con-

trapone lo universal, olvidando que

no hay humanidad sin hombre y que

lo universal no es más que la aso-

ciación de particularidades locales.

Quienes comprendan esto han de

llevarlo al espíritu del alumno, qui-

tándole de la cabeza la malhadada

idea de que para estudiar la salini-

dad del agua es más importante

hacerlo con la del Mar Caspio que

con la Laguna Los Patos, que está

a la vuelta de su casa. O que es más

"científico" hacer un trabajo sobre

platos voladores que analizar la va-

riación angular del rayito de sol que

penetra por la ventana para redes-

cubrir hechos astronómicos. Pero,

además, vamos creando una conduc-

ta y comportamiento de estudiar el

medio biológico, social, etc., para en-

tenderlo y no rechazarlo, para inser-

tarse y modificarlo y no para mi-

rarlo pasivamente como a un ex-

traño.

Y en esto veo una de las cues-

tiones capitales de las FC y los CC.

A poco que se los dirija bien y se

los oriente mejor, ambos pueden te-

ner una significación y una proyec-

ción más vasta de la que tienen y de

las que presuntamente pudieren ad-

judicársele. Porque quizás no inte-

rese tanto el trabajo heroico de los

CC en este momento, sino que ellos

y las FC están incitando y excitando

el ambiente educativo para producir

la revolución necesaria. Cuando tan-

to docentes como comunidad perci-

ban el agotamiento de los encuadres

tradicionales de nuestra escuela de

enseñanza media (muchos son los

que ya lo perciben) creo que apare-

cerá la inevitable urgencia de cam-

biar esa actitud de repetir como un

robot lo mal digerido de un sucinto

libro de texto, por un aprendizaje

vivo, caliente, asimilado sobre una

realidad viviente y cambiante y no

sobre esquemas agotados. Y lo que

es más válido, sobre una realidad

que circunda el trabajo del alumno.

Eso no sólo le permitirá aprender

ciencias sino también ver con otros

ojos el mundo donde vive y —quién

sabe si 110— adoptar una mayor

cuota de participación en el mismo

y en sus problemas que los que es

habitual encontrar en nuestra gene-

ración adulta.

Es indudable que muchos docen-

tes no han comprendido aún, quizás

por estar sometidos a un rígido mo-

delo de enseñanza, el papel de las

actividades extraescolares que men-

ciono. Tal es el caso de directores

que impiden la participación en ellas

a alumnos con bajas calificaciones,

cuando son ellos precisamente los

que más necesitan de una actividad

así. Pero no nos engañemos: un mi-

nistro de educación de época recien-

te, al asistir como funcionario a una

FC, preguntó quién organizaba tal

tipo de actividad. Esto muestra has-

ta qué punto las tareas de Ferias y

la labor de los docentes que parti-

cipan en ellas son apoyadas, salvo

—claro está— exceptuando el es-

tímulo que puedan ciarle aislada-

mente algunos funcionarios que com-

prenden la importancia de las mis-

mas y pueden hacer algo.

No estaría mal incluir aquí una

apreciación del matemático Z. J.

Dienes cuando dice:

"Si podemos encontrar otras re-

glas que nos sirvan mejor, podría-

mos alterar las reglas. Esto es lo que

ocurre cuando se propone una nueva

teoría. Tal pensamiento revoluciona-

rio podría preguntarse más a menu-

do en los adultos si los niños fueran

educados para ser más audaces.

Nuestras prácticas educativas actua-

les inducen un alto grado de confor-

midad y a menudo son las personas

ligeramente desequilibradas las que

se atreven a trastornar las estructu-

ras regladas establecidas. Educar a

nuestros niños para pensar en for-

mas revolucionarias puede cierta-

mente provocar resultados revolucio-

narios, lo cual no es malo para el

estado del mundo en nuestros días".

Y no por el afán de las citas, sino

por el de mostrar que la necesidad

de cambio en educación es una voz

que crece, menciono las palabras del

ex ministro de educación de Colom-

bia, Arizmendi Posada, pronuncia-

das en la reunión del Consejo Inter-

americano para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (La Nación,

2-2-72):

"La escuela tradicional es autori-

taria, dirigista, aislada de la comuni-

dad, excesivamente conservadora y

estructura una educación pasiva,

conformista, de monólogo. Es nece-

sario la creación ele una escuela de-

mocrática, participativa, integrada

en la comunidad, transformadora,

que estructure un proceso de edu-

cación activa, crítica, de diálogo, co-

munitaria y creadora. Lo que se pide

es tan ambicioso que no bastará con

la mejor preparación de los educa-

dores o el cambio de los contenidos

de programas o textos".

Los CC y las FC están intentando

hacer algo por eso. Es de esperar

que se aliente el intento en todo

aquello que tiene de creador y no

se lo menoscabe con una imperti-

nente asfixia burocrática y dogmá-

tica. Para que este proyecto siga

avanzando necesita alas antes que

pies. O

Alfredo J. Cossi es profesor

de matemática, física y mecánica

en la Escuela Nacional de Comercio

"]. Berisso" y en la ENET N? 1

de Baradero, provincia de

Buenos Aires. Ha publicado trabajos

literarios, técnicos y periodísticos;

fue Coordinador de la Feria de

Ciencias de Baradero en 1968 y 1969,

Coordinador Regional de la Feria

de Ciencias de la Región Norte de

la Provincia en 1970 y 1971.

Es Coordinador Provincial de la

Feria de Ciencias de la Provincia

de Buenos Aires en 1972.

56](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-58-320.jpg)

![Libros nuevos

Antropología social

en España

Carmelo Lisón Tolosana

Siglo XXI de España Editores S. A.

España, 1971, 327 páginas

Sumario: Prólogo. 1. Pequeña his-

toria del nacimiento da una discipli-

na. 2. Una gran encuesta de 1901-

1902. 3. Contrapuntos ecológicos-

culturales. 4. Factores sociales en el

desarrollo económico. 5. Límites sim-

bólicos. 6. Variaciones en fuego ri-

tual. 7. Estructuralismo y antropo-

logía.

Teoría y problemas

de genética

Dr. William D. Stansfield

Traducción del original inglés:

Salvador Armcndaras - Edna

Bronstein de Ranen

Editorial McGraw-Hill

Colombia, 1971, 290 páginas

Sumario: 1. Las bases físicas de la

herencia. Genética. Célula. Cromo-

somas. División celular. Leyes de

Mendel. Gametogénesis. Ciclos de

vida. 2. Herencia de un solo gen.

Terminología. Relaciones alélicas.

Cruzas de genes únicos (monofacto-

rial) Análisis del pedigrí. Teoría de

la probabilidad. 3. Dos o más genes.

Distribución independiente. Sistemas

para resolver cruzas dihíbricas. Pro-

porciones dihíbricas modificadas.

Combinaciones superiores. 4. Inter-

acción genética. Interacciones entre

dos factores. Interacciones epístáti-

cas. Interacciones no epistáticas. In-

teracciones con tres o más factores.

58

Pleiotropismo. 5. La genética del se-

xo La importancia del sexo. Meca-

nismos que determinan el sexo. He-

rencia ligada al sexo. Vanacones de

la herencia ligada al sexo. Rasgos

influidos por el sexo. Rasgos limita-

dos a un sexo. Inversión sexual. Fe-

nómenos sexuales en las plantas. 6.

Genes ligados o enlazados y mapas

de los cromosomas. Recombmación

entre los genes ligados. Mapas ge-

néticos. Cálculo de enlace a partir

de los datos de Fa. Uso de los mapas

genéticos. Supresión del entrecruza-

miento. Análisis de las tetradas en

los ascomicetos. Mapas de recombi-

nación con tétradas. 7. Distribución

binomial y prueba X2 de significa-

ción. Desarrollo del binomio. Com-

probación de las proporciones gené-

ticas. 8. Citogenética. Unión de la

citodología en el tamaño de cromo-

somas. Variación en la distribución

de los segmentos de los cromoso-

mas. Variación en el número de seg-

mentos de los cromosomas. Varia-

ción en la morfología de los cromo-

somas. 9. Bases químicas de la he-

rencia. Acidos nucleicos. Replicación

del ADN. Código genético. Síntesis

de las proteínas. Mutaciones. Defi-

nición del gen. Regulación de la ac-

tividad del gen. ] 0. Genética de los

Microorganismos. Material para el

estudio genético. Loca'haciór en ma-

pas de los cromosomas de las bacte-

rias. Virus. 11. Genética cuantitati-

va. Rasgos cualitativos y rasgos cuan-

titativos. Rasgos cuasi-cuantitativos.

Distribución normal. Tipos de acción

génica. Heredabiüdad. Endogamia

Vigor híbrido. 12. Genética de la

población. Equilibrio de Hardv-

Weinberg. Cálculo de las frecuencias

genéticas. Prueba del equilibrio de

un locus. 13. Factores citoplásmiccs,

Efectos maternos. Plasmágenos. In-

ducción específica de cambio feno-

típico. Simbiontes. Indice.

Ciencias sociales:

ideología y conocimiento

Jacques-AIaiii Miller

Thomas Herbert

Traducción: Oscar Landi

y Hugo Acevedo

Siglo Veintiuno Editores S. A.

Argentina, 1971, 105 páginas

Sumario: Presentación, Jacques-

Alain Miller, Acción de la estructura.

Advertencia. Preámbulo. Estructura.

Sujeto. Ciencia. Nota sobre las cau-

sas de la ciencia. Thomas Ll'erbert,

Reflexiones sobre la situación teóri-

ca de las ciencias sociales, especial-

mente de la psicología social. Tho-

mas Herbert, Notas para una teoría

general de las ideologías.](https://image.slidesharecdn.com/wos6cipwsso30wroyqiv-signature-5318f64c5e1f89869508c941999b4803ab40616a6a32da85adef06c80972f894-poli-160302231206/85/Ciencianueva16-60-320.jpg)