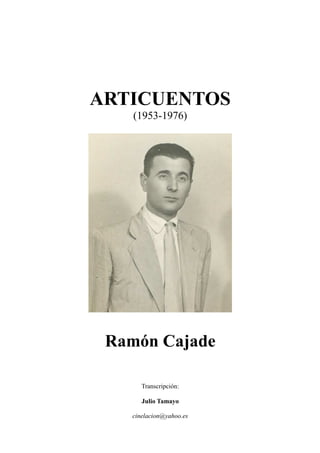

ARTICUENTOS (1953-1976) Ramón Cajade

- 2. 2

- 3. 3 ÍNDICE El tiempo que nos vemos……………………………………………………...….7 Compostela, forjadora de hispanidad…………………………………...………...9 Los caballeros afiladores………………………………………………………...11 Un gallego en la Mancha…………………………………………………...…...13 Personajes humildes…………………………………………………………......15 Emigrantes gallegos……………………………………………………….…….17 Un tipo solitario……………………………………………………………...….19 La leyenda de Lelo y Andrea………………………………………………..…..21 Tucho de Antón María…………………………………………………………..23 Viaje desde La Coruña a Santiago……………………………………...……….25 La aldea de uno……………………………………………………………….....27 Justicia privada……………………………………………………………..…...29 Humilde genialidad…………………………………………………………..….31 Un tipo disparatado…………………………………………………………..….33 Un pobre hombre…………………………………………………………...…...35 El mensaje de mi reloj…………………………………………………………..37 Una historia lamentable………………………………………………………....41 Justicia cumplida………………………………………………………………..45 Un destino sorprendente…………………………………………………..…….49 Mi tío Apolinar………………...……………………………………….……….53 Cosas de mi Café……………………………………………….……………….55 En la montaña……………………………………………………………..…….59 Retorno a Castilla……………………...……….………………………...……..61 Primeras impresiones…………………………………………………….……...63 Buscando piso en Salamanca……………………………………………...…….65 Mal que produjo bien…………………………………………………….……...67 Una partida de ajedrez……………………………………………………...…...69 Andrés, el gallego…………………………………………………………...…..71 Un ex aventurero………………………………………………………………...73 Ser uno mismo…………………………………………………………………..75 Francisco y su hijo……………………………………………………..………..79 Pobreza con corbata……………………………………………………...……...81 Un salmantino, ex soldado en La Coruña………………………………...……..83 Un loco…………………………………………………………………….…….85

- 4. 4 Un personaje eminente………………………………………………….……….87 Apatía nómada…………………………………………………………….…….89 Los ciegos……………………………………………………………………….93 Una encomienda inesperada…………………………………………………….95 Los nuevos ricos………………………………………………………..……….97 Paradela y Galicia………………………………………………………..……...99 Una hora de café……………………………………………………………….101 Oportunidad perdida…………………………………………………..……….103 Viaje al azar………………………………………………………………...….107 Un violín con historia…………………………………………………………..111 Días de fiesta…………………………………………………………….……..115 Cosas de toros………………………………………………………………….119 Vendedores ambulantes………………………………………………………...123 Historia de vecindad……………………………………………………….…..127 Un encuentro inesperado………………………………………..……………..131 Cazador sin entusiasmo……………………………………………….……….135 Un tipo derrotado…………………………………………………………..…..139 Un tipo humilde………………………………………………………………..143 El cabo Victorino…………………………………………………………..…..147 Nostalgia fracasada…………………………………………………..………...151 Un tipo independiente………………………………………………………….153 Nochevieja……………………………………………………………………..157 Tomás, el librero………………………………………………………..……...161 Marchar siempre………………………………………………………..……...165 Un viejo desesperado……………………..……………………………….…...167 Cosas vulgares……………………………………………………………...….171 Un anticuario……………...……………………….…………………….…….175 Un asesino……………………………………………………………………...179 Estado de necesidad……………………………………………………….…...183 Ilusión y fracaso……………………………………………………….……….187 Un viaje a La Toja……………………………………………………….……..191 Un sacamuelas literario……………………………………………….………..195 Vivir a gusto………………………………………………………………..…..199 Calleja y yo………………………………………………………………..…...203 Calleja y el cura…………………………………………………………….….207 Calleja y el abogado………………………………………………….………...211 Calleja y Juan…………………………………………………………………..215 Teología de Café……………………………………………………...………..219

- 5. 5 Tipos solitarios……………………………………………………………..…..223 Charlas de guardilla…………………………………………………….……...227 El tedio……………………………………………………………………...….231 Cunqueiro, Láinez y Salamanca……………………………………..………...235 Cunqueiro, en Salamanca………………………………………………..…….239 Mesa de taberna………………………………………………………….…….241 Terraza de andén…………………………………………………………….....245 Simpatía inesperada…………………………………………………………....249 Sillón de barbero……………………………………………………………….253 Discusión……………………………………………………………………....255 La vida y la decepción…………………………………………..……………..259 El cura y el anticlerical……………………………………………….………..265 El aristócrata sin oficio…………………………………………………….…..271 La carrera de abogado…………………………………………………..……...275 Política de taberna………………………………………………………..…….279 La santidad humana……………………………………………………….…...283 Rumbo al viento…………………………………………………………...…...287 Las aldeas muertas……………………………………………………………..291 Los perros infernales……………………………………………………….…..295 Viaje a Castilla……………………………………………………………...….299 Gallegos vergonzantes……………………………………………….………...303 La vida amarga……………………………………………………………..…..309 Colón era gallego……………………………………………………….……...313 Don Pelayo era gallego………………………………………………...………319 APÉNDICE “Ramón Cajade” Álvaro Paradela…………………………………..…………325 “Esbozo biográfico” Julio Tamayo……………………………………...……..329

- 6. 6

- 7. 7 El tiempo que nos vemos Un día se cae en la cuenta de que se tiene ya cierta edad. Y es este un triste descubrimiento. Ayer era uno un niño, y hoy es ya casi un viejo; y entre aquél ayer y este hoy apenas hay en medio nada. Al pronto no se comprende que haya en medio años, muchos y cabales. Y claro, luego se comprende lo ocurrido. Es que se ha vivido a galope angustioso, a gran velocidad, siempre ocupado, sin poder pararse a mirar el paisaje, a sentir el tiempo. Tan ocupado anduvo uno en ganar la vida, que, en realidad, lo que se hizo fue perderla, ya que a tanto equivale el no verla pasar. Conviene de vez en cuando quedarse uno a solas consigo. De este modo pueden hacerse rectificaciones y ganarse algo de lo mucho que se ha perdido. Y el caso es, que después de haber reparado en todo esto, me dije, como suele decirse: ¡Alto el carro! Abandoné preocupaciones y oficio, tomé larga vacación y me vine a esta entrañable aldea, casi Santiago, arrimándome en ella a la niñez que en ella dejé hace mucho. Una larga holganza a divagar, a pensar un poco en todo ese tiempo que pasó por mí y que yo no he visto pasar. Aquí se está bien. Una hora es larga, ancha, profunda, y permanece sin prisa con nosotros. En la ciudad el tiempo va siempre delante, escapando, angustiándonos. Aquí, en la aldea, el tiempo viene siempre manso y amigo detrás de uno. La cocina de la casa es amplia, con una ventana a la huerta, por la que se ve esta, llena de sugestivas intimidades, de mímica, de gestos. La lareira es también espaciosa y en ella arde un fuego perenne. Como es invierno y hace frío y silba el viento y redobla la lluvia, es una delicia estar aquí. Y aquí me estoy las tardes enteras palpando el tiempo. Se duerme uno a ratos, cuando el sueño libremente quiere. Una tarde, dormido, espatarrado, estiré demasiado las piernas contra la lumbre y me ardió un zapato. Desperté sintiendo quemárseme el pie. Pero, como es claro, no es todo dormir. Se fuman pitillos, se beben tazas de café, se piensa. También se escucha el viento y la lluvia; y también escucha uno el silencio. Esto me gusta. Me quedaría aquí para siempre. Encarnación, la criada que ya era vieja cuando ya aún era niño, no soporta el verme así, y gruñe. Dice que no tengo alma en el cuerpo. Refunfuña cada vez que le pido otro café y constantemente trata de echarme fuera de la lareira. Hace unos días, a media tarde, Encarnación vino a decirme que Benigno da Longa había vuelto de América y que aquella semana había venido a verme. Como yo no estaba, le dejó dicho que volvería al día siguiente. Yo tardé en caer en quien era el tal Benigno; pero después caí.

- 8. 8 Y por Benigno da Longa me fui, con la imaginación, a mi niñez, y sin salirme del lar. Benigno y yo fuimos niños a la misma hora. Era hijo da Longa de una jornalera fija en la casa de mi abuela. El chico no tenía hermanos ni padre. A los quince años quiso marcharse a Cuba, reunió el dinero y, con zuecos y sin saber leer, se marchó. Yo estuve en su casucha la noche antes de la partida. Me acuerdo bien y lo voy repasando de imaginación. Después de cerrar el pequeño baúl de emigrante, la madre y el hijo se sentaron al lado del fuego, una frente al otro. La Longa sirvió la cena, que tomaron haciendo de rodillas mesa. Apenas se hablaban, pero se miraban muy fijos. Allí ardía un pobre candil, y una cabra que tenían y que dormía en la misma cocina, pareciendo comprender lo que ocurría, fue a arrimarse contra Benigno. Este la sintió, y con la vista perdida en el fuego, le rodeó con su brazo el pescuezo y la tuvo así mucho tiempo arrimada a sí, y la cabra se dejaba estar. La madre estaba triste; Benigno, serio. Al día siguiente, en la estación de Santiago, la Longa se quedó bebiendo sus propias lágrimas, mientras veía desaparecer el tren que llevaba al hijo camino de Vigo y de América. Pero desde entonces ya ha llovido mucho. Pensando en esto acabé durmiéndome, arrullado por los recuerdos, por el invierno que andaba fuera, por el calor que había dentro, y por los pitillos y el café. ¡Qué gran vida, señor! A la tarde siguiente llegó Benigno. Parecía el presidente de Norteamérica. A la puerta había dejado su gran coche. Al amor de la lareira me contó su vida. Tenía muchas fábricas, era multimillonario y como eso le originaba muchos líos de administración, me propuso que me fuera con él. El hombre me consideraba competente y tenía confianza en mí. Yo le dije que no. Él me animó: —Te daré un sueldo que te valdrá tanto como si aquí en España te tocara cada año el premio gordo de Navidad. —Pero bueno —inquirí yo—; estaré muy ocupado, habrá que resolver muchos líos, ¿no es eso? —Sí, alguno. —Pues no voy. Estoy cansado de líos y de andar de trotamundos. Al fin se fue Benigno y me quedé tranquilo. No hay dinero que valga esta vida lenta. Hace un rato que desperté. Sigo bebiendo el café que antes había dejado interminado. Enciendo otro pitillo. El invierno ruge fuera y le da a uno el valor exacto de este bienestar al lado de las brasas. Y estas horas espesas siguen acompañándome, retenidas, sentidas, amables. 29 de marzo de 1953

- 9. 9 Compostela, forjadora de hispanidad Fue Santiago de Compostela quien devolvió España a Europa. España había sido incorporada al África. La gran Córdoba musulmana sumía a Iberia en el Islam. La grande y pétrea Compostela la desafricanizó, la reeuropeizó. Santiago venció a Córdoba. El imbatido Almanzor presintió que por Santiago volvería Europa a la Península, y que tras ello el moro habría de tornar al África sin dejar aquí huella islamítica. Almanzor adivinó la gran misión compostelana, la urbe que en medio de la morisma proseguía puramente europea y cristiana, sin contagio mahometano. Entonces Almanzor sintió odio enfurecido. Decidió el aniquilamiento de Santiago. Vino y la arrasó, pero con tal saña que, acabado el abatimiento, no se sabía con certeza el punto exacto en que existiera la catedral. Más aun con ésto no se dio por satisfecho el odio del jerifalte árabe. Quiso también arrancarle a Compostela su lengua cristiana, enmudecerla. Y lo hizo. Tomó las campanas catedralicias, y cargándolas a hombros de compostelanos las llevó en triunfo a la gran Córdoba. Pero fue inútil aquella destrucción. Un día antes del allanamiento musulmán se había puesto a salvo el destino trascendental de Santiago. Fue el salvador el obispo de aquella hora solemne, San Pedro de Mezonzo. El obispo, la víspera de llegada de moros, cogió las reliquias del Santo Apóstol y con gran número de gentes fue a refugiarse en los montes que empiezan en el Pedroso. Marchan luego los africanos y baja el obispo de la sierra. Con ayuda del rey Bermudo III, reconstruye la ciudad, y la ampara con murallas. Después, siguiendo el camino que antes había traído el emperador Carlo Magno, uno de los primeros peregrinos extranjeros, Europa comienza su peregrinación a Santiago, Campus Stellae Europa viene a España porque viene a Compostela. Por Santiago se reeuropeiza España. Siglos más tarde, el tiempo nos traerá a los Reyes Católicos que han de comenzar la españolización del mundo; todo el mundo será España. Ocurrió el hecho milagroso en el año 813. Era obispo de Iria Teodomiro. En Asturias y Galicia reinaba Alfonso II. Un día corren noticias de que en tierras de Amaía se ven luces prodigiosas y suenan cánticos también prodigiosos. El anacoreta Payo lleva la noticia al obispo y éste viene de Iria a ver por sí mismo. Y ve. Pasa días de penitencia, de ayuno. Manda luego cavar en un lugar determinado. Aparece el cuerpo del Apóstol. El rey Alfonso manda construir una iglesia en el lugar del milagro. El Papa León III da al mundo conocimiento de lo ocurrido.

- 10. 10 Sólo treinta años después, Santiago es ya una gran urbe. Dos siglos más tarde toda nación europea tiene en Santiago albergue propio para sus propios peregrinos. Compostela se hace internacional, se universaliza. Por ello Europa vuelve a España y España vuelve a Europa. ¡Santiago y cierra, España! Compostela hace patria y hace historia. Reúne cortes. Congrega concilios. Construye en Padrón la primera flota guerrera hispánica. Hace reyes. En esta catedral son coronados los monarcas Sancho Ordóñez, Bermudo II, Don García, Alfonso Raimúndez, Alfonso XI. Aquí es guerreada la reina doña Urraca, la que salvando la vida, no puede salvarse de ser desnudada de cabeza a pies y arrastrada sobre un barrizal. ¡Santiago y cierra, España! Y he aquí al Santiago de hoy con las mismas piedras y formas que tenía en aquellas horas de forja de hispanidad. Ese Santiago cuyo destino histórico aun quizá no se halle del todo consumado, guardando tal vez para el futuro la realización de otras misiones trascendentales. Esta Compostela que, siendo la ciudad más gallega en Galicia, hizo decir a Unamuno que era la ciudad más castellana de España. Y a lo que se podría añadir, que también la más castellanizadora o españolizadora. 12 de abril de 1953

- 11. 11 Los caballeros afiladores Me refiero a los trotamundos, nómadas, autónomos. Entonces vivía yo en un pueblo del alto Aragón. Era amigo mío un afilador que tenía allí una importante tienda de ferrería, con taller de composturas y afilamientos. El comercio constituía un buen negocio y al afilador lo quería todo el mundo. Pero aun no era esto todo. El afilador era además alcalde del pueblo. Y no se entienda que este gallego había buscado la política, sino que le ocurrió lo que a otros muchos gallegos, que la política le había buscado a él. Así, podría pensar uno que el hombre se hallaba satisfecho de la vida. Pero no. Un día llegó y me dijo de repente que había vendido la tienda, que había dejado la alcaldía y que volvía de nuevo con su rueda a las carreteras. A mí me pareció aquello un disparate y se lo dije. —¡Estás loco! —No; estoy cuerdo —contestó—. Aquí afincado, me encuentro como recluido. Siento morriña de Galicia y de toda España, y de todas las posadas y de todos los caminos. Me voy. La vida no se ha hecho para ganar dinero, sino para vivir… y morir. Unos días después se fue con su rueda a seguir rodando España. En el momento de la partida lanzó al aire el pitillo que estaba fumando y tomó la dirección que éste le marcó al caer. Se fue olímpicamente, con viento en popa. Al verlo alejarse, yo pensé que tenía razón. Sentí envidia de su vida. Pero claro, continué en el pueblo, rumiando las horas vacías, y los años. Mas desde aquello admiro a estos caballeros de los caminos. Son personajes de importancia en los que hay mucho que aprender. Al pronto lo dudaréis quizá: pero pensad un momento. La vida ordinaria aprieta, atosiga, asfixia. Le atan a uno mil ataduras de convención y de subordinación. Apenas manda uno en su propia marcha. La monotonía desanima y cansa la andadura. La insatisfacción y preocupación desazonan las horas. Y ved al afilador, por contra, que, con Dios por encima, reina en su vida, la saborea a su gusto y regusto, la gobierna a su talante soberano. Manda en ella y manda en sí, y con este mando se hace y estrena cada día una nueva vida, un nuevo camino. Para él todos los días son vísperas, mientras los demás, valga el decir, hemos de vivir siempre en lunes. Y es que este caminante celta es hombre de personalidad señorial, que está por encima de muchos pecados y de muchas preocupaciones que traen mal a la humanidad. Como mira a diario lejanías, la serenidad, la tranquilidad están siempre en él.

- 12. 12 Una noche, en una hostería de un pueblo extremeño, me decía uno, al lado del buen fuego, mientras fuera nevaba y nosotros esperábamos la cena: —La gente muere casi toda después de una larga vida de calamidades que nunca le han sucedido. —¡Hombre! ¿Cómo es eso? —Sí; pasan la vida temiendo males que casi nunca llegan a padecer, porque sólo existen en su miedo. Muchos pierden la salud ahorrando para un día de enfermedad. En el fondo, la cobardía y el egoísmo los comen. Ha sido Unamuno quien dijo que cuando los gallegos salen de Galicia, o suben a Castilla, en cuyo caso suelen llegar a ministros o caciques máximos, o cruzan el Atlántico y suelen llegar entonces a millonarios. Y esto, además de contener un elogio de raza, parece implicar una clasificación de ambición galaica. Pero si es así, en ella no pueden ser comprendidos los afiladores. Estos no escalan Castilla por apetencias de riqueza o de política. Emigran sólo por hambres de paisajes, de caminos, hambres de vista, de ojos. Salen de Galicia a mirar, a ver. No van en busca de pan, porque el pan del afilador es duro y peor que el que abandonan en su aldea. Luego, lo de afilar no es más que el sostén del mirar, del poder mirar. En realidad son filósofos o poetas. O mejor, grandes viajeros, los últimos grandes viajeros, de a pie, de los que tienen necesidad de identificarse con lo viajado, visto y oído, y en cuyos ojos están todos los paisajes españoles, así como en sus oídos todas las palabras y voces ibéricas. Yo los vi por los caminos de Castilla. Son como el alma del paisaje castellano, que sería incompleto sin un afilador, caballero caminante, o rodante, que vaya o venga rompiendo su nada, su vaciamiento. Marchan lentos, dueños del tiempo y de sí mismos; señores, porque los horizontes y las lejanías dan señorío y saber a quien los anda, mira y gusta. Y señores, porque el poder del afilador alcanza a que pueda mandar en sí mismo, que es cosa difícil, que apenas alcanza nadie. 19 de abril de 1953

- 13. 13 Un gallego en la Mancha El gallego era Baldomero, hombre alegre y muy sencillo, de risa entusiasta, constante, que se contagiaba. Era tan popular y apreciado en el pueblo, que nosotros nos vanagloriábamos de ser paisanos suyos. Contestando a una pregunta mía, dijo: —¿Qué cómo pude levantar de la nada semejante industria de transportes? Pues eso mismo me pregunto yo. Sé únicamente una cosa, y no la olvides, porque es realmente importante: Todo es muchísimo menos difícil de lo que uno se cree. —O sea, que todo es fácil, ¿no es eso? —Sí; esa es mi opinión; todo. Y que conste que a mí no me ha movido el afán de riqueza. He sido siempre pobre y no me habría importado seguir siéndolo. No me gusta la vida de los excesivamente ricos. Además, viven medio maldecidos; ni los propios mendigos se les acercan a pedir. —¿Pues qué es lo que te movió? —El jaleo. Me gusta hacer cosas, y también hacer ruido. Cuando paso por algún pueblo y veo que me señalan y se dicen: “Ese es don Baldomero”, yo me aguanto las ganas de reírme de mí y me digo para mis adentros: ¡Vaya personaje que te has vuelto, Baldomero! Era un hombre lleno de simpatías y muy original, con verdadera vocación para la alegría. Consigo llevaba siempre el optimismo. Muchas veces, al atravesar algún pueblo con su caravana de automóviles, mandaba a los conductores que hicieran el mayor ruido de motor y entraba atronando. El ruido no cabía entre las casas, y las gentes, asustadas, salían a las puertas y a las ventanas. Luego, al percatarse que era él, le reían todos y le saludaban moviendo los brazos. En toda la Mancha no había persona más popular ni tan querida como don Baldomero. Había llegado a aquellas tierras al fin de la guerra con las divisiones gallegas. Era soldado y allí lo halló el licenciamiento. Pero en vez de tornar inmediatamente a cavar la tierra a Galicia, decidió quedarse en aquel pueblo una temporada a ver que pasaba, a ver como se daban las cosas; simple curiosidad. Entró entonces de cargador al servicio de un individuo que tenía un camión. Al año siguiente, Baldomero se las arregló de modo que pudo comprar un camión viejo en compañía de otro, del que más tarde se separó. Luego, ni él mismo se explica tanta prosperidad. Y lo cierto fue que unos años después, cuando yo lo conocí, tenía ochenta y tres grandes camiones de su propiedad exclusiva, y la mitad del pueblo vivía gracias a él. Los automóviles los tenía todos pintados del mismo color y dibujo, y en la portezuela de las cabinas de todos ellos se leía esta única y formidable palabra: “Baldomero”.

- 14. 14 Yo lo conocí de un modo un poco raro. Habíamos llegado al pueblo dos días antes y nos encontrábamos en el hotel. Por la mañana llegó un individuo y nos dijo que de parte de don Baldomero que hiciéramos el favor de ir al otro hotel a la fiesta que daba en honor de Santiago. Y nos explicó que don Baldomero era gallego y que sabía que nosotros también lo éramos, y que por eso nos invitaba. —¿Y quién es ese don Baldomero? —pregunté yo. El manchego, hombre de gestos tremendos, me miró con desprecio manifiesto. Evidentemente, le había fastidiado que yo ignorase quien era don Baldomero. Me contestó en seco: —Hasta las piedras saben quien es. Buenos días. Y se marchó sin dar más explicación. Fuimos allá. La comida fue un verdadero festín gallego. Había más de quinientas personas, y cada poco, un grupo de gaitas rompían a tocar gallegadas. En medio de todo, Baldomero reinaba como un César campechano. Yo me había sentado a su lado. Congestionado por las carcajadas, seguía diciéndome: —A veces pongo en marcha general mi columna motorizada, me voy a un pueblo, vacío su mercado cargando mis camiones, y, seguidamente, me voy a llenar el mercado de otro pueblo a mil kilómetros. Y me digo: ¡Vaya líos que armas, Baldomero! Yo pregunté: —Pero bueno, ¿tú te dedicas a trabajar con los camiones, o te dedicas a jugar con ellos? —Hombre, pues verás: un poco de las dos cosas. La verdad, un hombre no debe de estar siempre avariento de capital. Ha de haber un punto en que uno se conforme y no quiera más. Y yo me considero en ese punto. Ahora me basta con ganar para mis empleados. —¿Y vas siempre con los coches? Él contestó: —Voy siempre que transporto con todos juntos. Cuando es así, no me lo pierdo. Pongo en columna mis ochenta y tres camiones, y yo, como general divisionario, me coloco a la cabeza, montado en mi coche pequeño. Y entonces me parece como si las carreteras hubieran sido construidas para mi uso personal. Entonces disfruto de verdad. 3 de mayo de 1953

- 15. 15 Personajes humildes Hace unos días veía como derribaban una vieja casa en la parte antigua de la ciudad. Era una casa de cara triste. Seguramente que en poco tiempo habrá surgido en su lugar un moderno edificio al gran estilo de esta gran Coruña. No obstante, uno habría preferido que aquella casa humilde continuara en pie. Sostenía bastantes recuerdos que, aunque ya lejanos, aun trae uno consigo. De entre ellos resucito un momento apenas de la historia de tres pobres personajes que habitaron allí y que ya no existen. Eran de esos personajes que nadie sabe que han estado en el mundo, y que, sin embargo, han dejado muchas lágrimas sobre él. Eran Marta, Burgos y Ton. Yo vivía solo como cuervo en el segundo piso de la casa. Del otro lado de la escalera habitaba la vieja Marta solitaria y silenciosa como un fantasma. Era muy buena, y solía decir que de la vida lo mejor es la muerte. A Ton lo conocí como a través de un sueño. A Burgos no llegué a conocerlo. El pedazo de historia ocurrió así: Hacía muy pocos días aun que yo habitaba en el piso. Estaba escribiendo. El silencio vaciaba los oídos. Ya apenas se veía. En mi posición daba espaldas a la puerta de entrada. De pronto, sin fundamento, de modo absurdo, sentí todos los nervios de punta y el corazón encogido. Tuve la firme seguridad de que, tras de mí, alguien me tenía clavada la mirada, una mirada increíble. Yo me encontraba solo, con la puerta cerrada, de modo que semejante suposición era absurda. No obstante estaba seguro que tan pronto volviera la cabeza hallaría lo que pensaba. Levanté la cabeza, muy poco a poco, y, rapidisímamente, me volví. Di un formidable salto a un lado. En efecto, a mi espalda, algo que al pronto no pude distinguir, me miraba fijamente, con una mirada extraña, inaudita. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era un viejo perro, muy maltratado, grande, de boca piltrafosa, medio pelado, sucio. Su mirada parecía humana. Tenía ojos tristes, abatidos. Se mantuvo mirándome largo tiempo. Después extendió la vista en derredor. Luego, lentamente, sin hacer caso de mí, se puso a recorrer mi piso. Yo lo dejé hacer. Tardó unos minutos en reaparecer, y cuando lo hizo tornó a mirarme largamente. Apartó la mirada al fin y se situó en el centro del cuarto y, desde allí, fue mirando en derredor. Comenzó a aullar. Unos segundos después huyó ladrando como si lo hubieran herido. Fue realmente extraño. Y semejante visita me dejó obsesamente intrigado. Aquel perro había venido por algo. Aquello era misterioso. Busqué y esperé inútilmente durante un mes y, por fin, se me ocurrió ir a preguntar a Marta por el asunto. Marta estaba enferma, pero no le molestaba hablar. Le conté lo ocurrido e hizo un gesto de conocer el suceso. —Sí; es Ton, el perro que tenía Burgos —dijo. —¿Quieres contarme eso, Marta?

- 16. 16 —Sí; es poca cosa, —siguió ella—. En su piso vivía antes Burgos, un viejo que era músico y que nunca hablaba con nadie. No se le conocían más amigos que su perro, Ton, el que usted vio. Un día, Ton estuvo aullando en el piso de la mañana a la noche. Entramos y vimos mala cosa. El viejo estaba muerto, y Ton subido sobre la cama, sobre el cadáver, lamiéndole la cara y aullando. Desde entonces el perro no quiere a nadie y es vagabundo. Pero no puede olvidar y cada poco tiempo viene a ver el piso. Viene a recordar al viejo. —Pues hace un mes que lo espero y no aparece. ¿Por dónde andará? Marta apenas pensó un segundo. —Seguramente que andará por el cementerio, —contestó—. Como vio a enterrar a Burgos, también va por allá a recordarlo. Me encaminé al Camposanto y allí supe el final de Ton. El perro iba todos los días a sentarse encima de la tierra que sepultaba a su amo. Muchas veces tenían que echarlo porque se ponía a excavar desesperadamente. Pero hacía un mes que lo habían encontrado muerto en el sitio. 21 de mayo de 1953

- 17. 17 Emigrantes gallegos Galicia es más rica que la mayoría de las demás regiones españolas. Sin embargo, en Galicia la gente emigra, mientras en las demás regiones apenas si asoma la cara de una a otra provincia. Esto no parece, pues, tanto cuestión de necesidad de pan, como cuestión de corazón, de espíritu. El gallego es hombre universal; tiende a universalizarse; es universalmente conocido. No hay tierra que no conozca a los gallegos ni tierra que los gallegos ignoren. América es gallega. Allí el calificativo gallego sustituye al calificativo español. De México al Sur los principales hombres son gallegos o hijos de gallegos, y gallegas son también las principales industrias. Esto, sin duda, es cuestión de alma y no de estómago. Porque viene a cuento, recuerdo algo que ocurrió hace años. Manuel venía muy lentamente atravesando el pinar. Venía solo, con un sacho al hombro, con un pitillo olvidado en los labios. Miraba hacia todas partes y lo examinaba todo con atención intensa y un tanto triste. A veces se detenía y se volvía a remirar. Eran miradas de despedida. Por algunos años, aquella iba a ser la última vez que atravesara el pinar. En seguida de los últimos pinos, dio con la casa de Salvador. El carraco y senil Salvador, con sus ochenta años a cuestas, estaba sentado a la puerta. Al ver a Manuel, lo llamó. —¿Parece que te marchas mañana? Manuel contestó que sí, y fue a detenerse delante del viejo. —¿Por qué te marchas, hom? Aquí que comer no te falta y estás en lo tuyo y entre los tuyos. La América es otro mundo, y cuando llegues allí te será como sí mismo acabaras de nacer; pero nacer en medio de la calle, a tu propia cuenta y riesgo, sin nai, ni familia, ni vecinos; tú solo contigo. Yo estuve allá y sé lo que es eso de pisar tierra y encontrarse uno solo en medio del mundo sin saber qué camino encaminar. Te digo que ese es un momento duro, para el que es menester mucho valor, mucho temple. ¿Por qué te vas, hom? Manuel, aunque pensó unos segundos, contestó que no sabía por qué se iba. Se iba seguramente por la misma razón por la que se iban todos. Quizá se iba por ver mundo. Y a su vez preguntó al viejo Salvador: —¿Entonces qué, usted cree que hago mal? Salvador se revolvió inesperadamente. Respondió rápido y enérgico: —¡Non, centellas; de ninguna manera; yo no creo que hagas mal! En tu caso, yo también me iría. —¡Hombre! ¿Entonces por qué me desanima? —Porque todo tiene su pro y su contra.

- 18. 18 Esta lejana conservación la recordé hace unos días al ver como nuestros emigrantes salían rumbo al Nuevo Mundo. “Deixo un mundo que conosco por un mundo que non vin”. Y yo me pregunté, como el senil Salvador: ¿Por qué se irán? Y también, como él, me dije: Yo me iría también. Desde cubierta, los emigrantes miraban a los familiares que los despedían en el muelle, y éstos a aquéllos. Todos los rostros estaban quietos, serios; las miradas fijas, absorbiéndose. Luego el adiós formidable de la sirena del barco. Después, todo lo que se desconoce. Y he aquí la gran razón de la emigración gallega: una morriña cósmica: morriña de cuanta tierra se conoce y de cuanta se desconoce. Porque quizá la morriña galaica es algo más complejo y extenso de lo que se acostumbra a creer. Morriña, sí, de Galicia, cuando uno se halla en el destierro; pero morriña también de todo el mundo, cuando uno se encuentra en Galicia. Una doble morriña, hacia fuera y hacia dentro. Afán racial de comprobar el mundo, que a tanto equivale el deseo de ver mundo. Universalidad, ver mundo, pisarlo, hacerlo de uno y hacerse uno del mundo. Manuel se fue a América para nacer en ella, o mejor, para hacer nacer a América en él. Luego, también es verdad, de paso llegó a levantar la mejor fábrica de tabaco de Puerto Rico. Pero ésta es otra virtud gallega, de la que hablaremos otro día. Manuel, según me contó, cuando llegó al Nuevo Mundo y se encontró en aquel duro momento que decía Salvador, para el que hacía falta mucho temple, lloró lágrimas de soledad y de morriña de la tierra abandonada. Se vio “nacer” allí, tan desamparado como le había dicho el viejo. Las pocas monedas se acabaron y no tuvo yantar ni cena, ni encontraba camino que caminar. Pero éste es el gran momento de los gallegos, la hora decisiva que transforma a un tímido labriego galaico en un señor como Manuel, capaz de conmover la economía de una nación. En aquella hora de soledad, como solamente un gallego es capaz de hacer, se secó a medias las lágrimas y comenzó a hacer propia la tierra que no era suya y a abrir amplios caminos en ella, no solamente para sí, sino también para los demás. 31 de mayo de 1953

- 19. 19 Un tipo solitario En el acantilado de la Torre de Hércules todavía he visto hoy restos de la casucha de mi amigo Valentín. Aunque sean pequeñas, las obras de los hombres duran más que los mismos. El viejo Valentín era un bárbaro por fuera, pero por dentro habría hecho un buen abuelo, si hubiera tenido hijos. Yo le conocí mucho antes de la guerra, en una ocasión en que vine aquí a La Coruña a despedir a un sobrino mío que se iba para América. Le dije adiós al sobrino en el muelle y luego me fui a la Torre de Hércules a ver desaparecer el barco. Allí me senté en el roquedo, cerca de una especie de cabaña, habitada. Al poco rato comenzaron a caer chispas y unos minutos después llovía con una violencia inaudita. Entonces, Valentín me invitó a refugiarme en su cabaña. Era un hombrón, aunque no muy alto. Semejaba ser tan fuerte como aquellos mismos peñascales. Iba siempre descalzo, con el pantalón arremangado, y en camisa, también arremangada. Con la cabeza calva y al aire, y la cara llena de barbas como alambres, parecía un oso. Sus gestos eran agresivos, casi brutales. Sin embargo, se veía que era un animal noble. Había venido aquí al salir de un presidio del Sur. Después de vagabundear algo, sin saber qué hacer, llegó a La Coruña, construyó él mismo aquella chavola en la Torre, compró una pequeña lancha y se hizo pescador solitario. Y de eso vivía cuando yo lo conocí. La caseta era grata. Formaba una sola pieza en la que tenía la cocina, el camastro, una mesa, sillas y algunas cosas más. El tejado era de chapas de cinc, en las que la lluvia golpeaba con enorme sonoridad. Hacia tierra tenía dos ventanucos y otros del lado del amor, todos cerrados con cristales adheridos con yeso a la pared. La lancha la amarraba al lado mismo de la chavola, refugiada entre unas peñas. El clamor del viento allí era constante, de un bramar endemoniado. Cuando me invitó a pasar para abrigarme de la lluvia, yo me puse a mirar la casucha, pero él no me dio tiempo. Me preguntó si sabía jugar al ajedrez y como yo le contesté que sí, sacó el tablero y nos pusimos a jugar. Me ganó rápidamente dos partidas. Y le dije: —Juega usted excepcionalmente bien. —Aprendí en presidio —respondió. —¡Ah! Me ganó otras dos tan fácilmente como las anteriores, y, visto que no era enemigo para él, le propuse: —¿Le parece que lo dejemos? —Bueno.

- 20. 20 Había anochecido por completo y continuaba lloviendo. El viento aullaba por las rendijas de la choza. Me invitó a cenar y acepté. Cocinó un sabroso guiso de patatas y sardinas, que tomamos con vino. Durante la comida hablamos con más animación. —¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? —Veintitrés, años. —Bastante —comenté—. Perdió usted allí un buen tercio de su vida. Él contestó con su vozarrón agresivo y áspero: —No perdí nada. Al contrario, lo gané. Allí aprendí a pensar. —Sí; saber pensar es una buena cosa. ¡Y oiga usted! —¿Qué pasa? —¿Qué opina usted de la humanidad? Mi pregunta lo movió a mirarme algo sorprendido. —No opino nada. Un condenado como yo no puede opinar sobre eso. Pero luego añadió: Aunque digo que sí de verdad hubiera justicia e hicieran cumplir el Código Penal, tendrían que prender y encarcelar a toda la humanidad, igual que me prendieron a mí. Pocos habrá que puedan decir que, de uno u otro modo, no lo han quebrantado alguna vez. Lo malo sería que no iba a quedar nadie para carcelero. —En realidad ya estamos todos encarcelados. —Sí, en el mundo, que no deja de ser un presidio. —¿Así que no tiene usted gran opinión de la gente? —Ya le dije que no tengo opinión de la gente. Sólo deseo tenerla un poco lejos. Y no me molesto en saludarla. —Pero así, sin amigos, vivirá un poco a lo salvaje. —¡Ca, hombre! Vivo mejor que usted y que todos. Sólo creo en la amistad de los perros. —¡Hombre, no! Hay gente buena. —Habrá. Y añadió cogiendo un puchero: ¿Usted quiere café? —Bueno. Desde entonces siempre que venía a La Coruña iba a visitarlo. Lo encontraba igual cada año: fuerte y seguro como el roquedal. En invierno lo hallaba más contento que en verano. Cuanto más rugía la tempestad y silbaba desencadenado el viento, empujando rabiosamente su casucha, él se sentía de mejor humor y era más tratable. Una vez llegué a visitarlo y no lo encontré. Había desaparecido sin dejar rastro. 14 de junio de 1953

- 21. 21 La leyenda de Lelo y Andrea Ocurrió cerca de esta luminosa Coruña, a un lado del Bosque Animado que vivificó Wenceslao. Lo sucedido lo fueron contando los vientos. Es, pues, una leyenda de vientos gallegos. Lelo y Andrea tenían la casa en la cima del Monte Bajo. Estaba sola, muy apartada de la aldea. Aquella noche era negra, de un negror espeso, casi sólido, y los vientos andaban desatados, gimientes por entre las tinieblas. Por una ventanuca de la casa salía un rayo de luz. Dentro corría una hora de agonía. Había entrado la muerte. Andrea, la vieja esposa del viejo Lelo, moría. Todo ocurría en silencio, en soledad. Lelo y Andrea se habían casado hacía muchos años. Aquel día de bodas había sido muy alegre. Luego fue pasando la vida. En buena coyunda envejecieron. Año a año, ellos araban la tierra del Monte Bajo; el tiempo araba año a año su piel. El amor les había traído cinco hijos. Ahora estaban solos. Al fin como al principio. Los vientos, con sus voces extrañas, lloraban en derredor de la casa. Andaban desesperados viendo lo que ocurría dentro; saltaban de unos árboles a otros y entre el ramaje se decían lo que iba sucediendo, y gemían la misericordia de sus compasiones. A cada instante brincaban rápidos hasta la ventana iluminada y se quedaban allí encogidos, quietos, tensos, mirando como agonizaba Andrea y como Lelo la veía morir. Pero pronto huían atormentados, dando alaridos que atravesaban la noche. Uluuuuuh… Uluuuuuh… Uluuuuuh… Andrea estaba hundida en la misma cama que antes fuera de bodas. En la albura del lino su cuerpo semejaba ser una piel vacía. Miraba a Lelo y miraba a un Cristo blanco y sangrado que había en la pared. Lelo tragaba sus propias lágrimas. El Cristo blanco, desde el cielo blanco de la pared, vertía sus lágrimas por Andrea, por Lelo y por toda la humanidad. Un candil alumbraba la tristeza de la hora. Su luz quieta, sin esperanza, también parecía llorar; quizá rezaba. Fuera, los vientos saltan de los árboles a la ventana y allí se agolpan, se empujan pugnando por ver con sus ojos de aire. Algunos tratan de entrar a dar consuelo al viejo Lelo. Todos lloran adoloridos condoliendo su dolor… Uluuuuuh Uluuuuuh… Uluuuuuh. Lelo quiere hablar, pero el llanto no le deja cerrar la boca. Toma entre las suyas una mano de Andrea. Esta quiere sonreírle con su boca moribunda y con sus ojos que ya ven en el otro mundo. Y la vieja puede hablar… —Lelo, adiós.

- 22. 22 Él se mordió los labios, queriendo cerrar la boca. Y pudo gemir: —No, Andrea, no me dejes. Ya me dejaron nuestros hijos; no me dejes tú. —Los hijos no te dejaron, Lelo; a unos se los llevó la vida, y a los otros se los llevó la muerte. —Quédate, Andrea. Sin ti, yo quedaré como un ciego, como un muerto vivo. —Yo quisiera quedarme, Lelo… —Entonces, si no has de quedarte, llévame contigo. Pídeselo ahora a Dios, ahora… ahora… ahora. Andrea suda sudor de agonía. Sus ojos están en el fondo de sus cuencas. Vuelve su cara de muerta hacia el Cristo blanco y sangrado. Lo mira en silencio. Su pecho desecado descansa unos segundos de su debatimiento. La angustia del respiro se aquieta. Luego, torna la mirada al viejo. Y musita entrecortada, muy queda: —Lo he pedido, Lelo, y Dios me ha sonreído. Lelo está cegado de lágrimas. En la ventana los vientos tiemblan. Uno logra saltar dentro y después de detenerse tenso y vibrante un segundo, envuelve al viejo en un abrazo misericordioso. Luego cruza rápido la habitación y huye. El Cristo ríe desde su cruz. De pronto, Andrea crispa todo su viejo cuerpo, y Lelo, estremecido, hace y mantiene sin deshacer un gesto de espanto. Andrea intenta incorporarse; siente rompérsele el pecho; coge las manos de Lelo y lo mira, lo mira, lo mira. Es como una mirada para toda la eternidad. De la boca moribunda salta un chorro de sangre, que avanza caliente por la blancura del lino como un incendio vivo, humeante. Los vientos huyen de la ventana lanzando alaridos. Los ojos de Andrea se han vuelto vidrio. Lelo la aprieta contra sí. Uluuuuh… Uluuuuh… Uluuuuh. En derredor los vientos vuelan desesperados en bandada, silbando compasión. Dentro de la casa de Lelo todo ha quedado inmóvil. Sólo el candil vive casi muriendo. Al día siguiente encontraron a Lelo y a Andrea muertos. Según también dijeron, los dos tenían sonrisa en la boca; dos sonrisas por una misma alegría, y, al parecer, una alegría desconocida, de ventura imposible en este mundo. 21 de junio de 1953

- 23. 23 Tucho de Antón María En un periódico centroamericano acabo de leer el nombramiento de Tucho de Antón María para un cargo político muy importante. En el primer momento me sorprendió la noticia; luego me dije que era lo natural. Más aun, pienso que seguramente no pararán ahí las cosas, y que en pocos meses Tucho será el más alto personaje de aquella República. Era un destinado a grandes cosas. Tenía vocación para algo fuera de lo común. Su nombre era y es otro. Le llamábamos Tucho por Antonio, y de Antón María por ser nieto de Antón María, una gran persona, labrador, que además se dedicaba a tratar en cerdos por las ferias del lado de Santiago. El nieto, Tucho, era quizá el chico más valiente del mundo. Que yo sepa, sólo una vez tuvo miedo, y fue una lástima, porque entonces perdimos de verle la cara a la Santa Compaña. Él huyó, yo me uní a su huida, y quedó el asunto en misterio. Como digo, era de una valentía realmente admirable. No se arredraba ante nada, con una capacidad sorprendente para resolver cualquier eventualidad, y muy inteligente. Unos le agoraban muy buen porvenir, y otros muy malo. Él contestaba diciendo que eran todos unas monas. Fornido de cuerpo, y fuerte y noble de alma, andaba siempre en busca de peligros. Era bastante holgazán y en su casa le pegaban por eso. El padre le había muerto. En él se reunían todas las virtudes para triunfar en la vida. Yo tenía la honra de ser amigo de él, y campeábamos por nuestra aldea como dos bravos. Por entonces, él tenía unos trece años y yo unos once, más o menos. Antes de morir, su padre construyó una casa, que después tuvieron que cerrarla, porque la familia se fue a vivir con los abuelos. Pero con el fin de vigilarla algo, Tucho venía todas las noches a dormir, él solo, en la casa abandonada, que estaba sumergida en un pinar, del que se decían muchos cuentos de miedo, de aparecidos. Pero a Tucho nada de esto le importaba. Todas las noches pasaba por delante de mi casa, se metía en el pinar, entraba en la suya, cerraba por dentro con llave, y a dormir. Por el camino venía siempre cantando canciones de valiente. Recuerdo una de ellas que decía: “Si hay algún valentón que el camino atraviese, ya pueda traer consigo al cura que lo confiese”. Y como ésta eran todas. A pesar de su temperamento sanguíneo y vehemente, tenía unos nervios de acero. Una vez, en verano, a causa del bochorno y de un paquete de pitillos que habíamos fumado sin parar, nos quedamos dormidos en el monte, en un robledal. Yo desperté de pronto con una impresión y una inquietud raras. Abrí los ojos y levanté la cabeza apenas una pulgada, y miré hacia adelante. Me sentí paralizado, con los pelos de punta. Una culebra, bastante grande, alzada, silbando, nos miraba a los dos alternativamente. Estaba a menos de medio metro de nosotros,

- 24. 24 casi tocándonos los pies, y movía su cabeza hacia uno y hacia otro. Vio que yo la miraba y se fijó en mí únicamente. Yo creí que iba a morirme de miedo. Tucho y yo estábamos arrimados, de modo que, con los dedos, sin hacer ningún movimiento exterior, lo puede despertar y le dije, lo más bajo posible, que no se moviera. Él comprendió que algo pasaba. Vio la culebra y dijo: ¡Qué tipa! ¡lagarto, lagarto! Luego, siempre aparentemente inmóvil, poco a poco, sacó del bolsillo el tirapiedras y una bola de jugar al “guá”, y cargó el arma. La culebra se iba escamando más, y cada vez sus movimientos de cabeza eran más rápidos y cercanos. Silbaba. Tucho, sin despegar manos ni brazos del cuerpo, apuntó y tiró con toda la fuerza. Al mismo tiempo dio un salto de gato sobre el reptil. Le había pagado exactamente en la cabeza, abatiéndola, e inmediatamente ya le había plantado un pie encima. La culebra se le enroscó en una pierna, pero Tucho reía. Le tenía la cabeza bajo el zueco. A poco, la culebra se desenroscó y quedó muerta. Era un muchacho que disfrutaba en el peligro. Además tenía inteligencia ágil y profunda. Sólo en una ocasión vi que le fallaba el valor. Vimos la Santa Compaña, y cuando íbamos a comprobarla, le entró el miedo. Los valientes no están libres de una hora de debilidad. Yo iba para Rojos, que era la aldea principal, a avisar al dueño de un coche para que se preparara a llevar a Santiago a una tía mía paralítica. Estábamos en invierno y eran, más o menos, las cuatro de la mañana. Las aldeas aun dormían por completo y estaba todo muy oscuro. Iba por la carretera, cuando vi, de repente, muy confuso, como un borrón, a alguien que estaba parado en medio. Me acerqué con precaución. Era Tucho. Le pregunté qué hacía y me indicó que mirase hacia el pinar. Yo miré y me quedé sobrecogido. Como a unos cuatrocientos metros, en una encrucijada, había una hilera de luces extrañas. Se movían todas con un movimiento ondulatorio, como el mar. Todo se sumía en el silencio. Allí no había persona alguna. Un poco vacilante, Tucho me dijo: —Debemos acercarnos a ver. —Bueno, vamos. Entramos en el pinar, anduvimos cien metros, y otros cien. Cada vez veíamos mejor la insólita luminaria. Repentinamente, Tucho dio la vuelta y huyó a carrera de galgo. Yo fui tras él. No paramos hasta un kilómetro después. Y Tucho me dijo: —Mira: no hay que buscarle el genio a la Estadea, y menos aun buscarle camorra. Aun hoy no me explico qué clase de luminiscencia pudo ser aquélla. Tucho no tardó en marcharse para América. Yo no he vuelto a saber de él hasta ahora, que lo encuentro convertido en una alta personalidad. Tenían razón los que le auguraban un buen porvenir. 28 de junio de 1953

- 25. 25 Viaje desde La Coruña a Santiago La estación de San Cristóbal es ciertamente un gran edificio; pero tiene cara adusta, introversa, y parece mirar a todos los viajeros con bastante desprecio. Es quizá la menos turística de España, en el sentido de no animar al viaje. La natural alegría que pueda inspirar un viaje, allí se apaga, y piensa uno si no sería mejor volverse a casa y ponerse a trabajar, o acostarse. Evidentemente, es poco animadora, nada alegre. Con sus grandes espacios rectos, vacíos, impone seriedad, y hasta tristeza. Le hace pensar a uno en el claustro. Yo iba a Santiago, a recordarme un poco del que era cuando estudié allí. No había vuelto desde hacía bastantes años. La verdad es que eran buenos tiempos los de entonces. Después, al conocer uno la vida, todo perdió interés. Cuando se empieza a vivir está uno siempre tirando hacia fuera; luego, desengañado y desilusionado, vuelve uno a sí y se aísla en su concha, convencido de que muy pocas cosas merecen admiración y respeto. En el momento en que abrieron la taquilla, ya empezábamos a protestar. Llevábamos de pie, formados en cola, unos cincuenta minutos. No obstante, era claro que no se había retrasado el taquillero, sino que nosotros nos habíamos adelantado demasiado, por el afán de coger asiento en el automotor en la dirección de la marcha. Pequeños egoísmos. Pero la vida está llena de pequeños egoísmos, que son los que más la ensucian. Delante de mí, un señor le dijo al de la ventanilla: —Deme usted un billete para donde le dé la gana. Al oír esto, el empleado levantó la cabeza y miró al señor. Este volvió a insistir enérgico: —No se violente. Deme un billete para el pueblo que le parezca. El empleado iba a decir algo, pero se contuvo. Tomó un billete y se lo dio, dictándole al mismo tiempo el precio. El viajero lo cogió, pagó y se fue. Sin proponérmelo, fui a sentarme al lado de aquel viajero. Era un señor de mediana edad, de aire serio y enérgico. Parecía hombre seguro de sí e inteligente. No pude dominarme y le pregunté que a dónde le había dado por fin el billete. Se lo habían dado a Padrón. Luego también me enteré de que era un periodista famoso. Yo aun no conocía esta línea, y me sorprendió algo. A poco recordé el “metro” de Madrid. Aquello prometía ser un viaje subterráneo, aunque se comprende que son exigencias del terreno. Después, al final, también recordé que no viera Órdenes ni ninguna otra de las villas de aquella zona, y me extrañó. Sin duda que la vía fue apartada de los pueblos para economizar kilómetros; pero el fin de un ferrocarril, piensa uno, no debe ser economizar kilómetros, sino unir pueblos. A lo que se ve, sólo fue tenida en cuenta la humanidad de La Coruña y de Santiago. Por esto, piensa también uno, quizá termine en ventajoso, pues ya que no fue el tren a los pueblos, tendrán que venir los pueblos al tren, y así aumentarán éstos, lo que ya se ve que, efectivamente, está ocurriendo.

- 26. 26 Mas Galicia es bella por cualquier parte por donde se vaya, y por aquí también lo es. El valle que se extiende al pie de la estación de Bregua le envuelve a uno en una olvidada sensación de paz. Mi compañero de asiento, el periodista, se levanta para verlo, y yo, que soy gallego y que sé que él no lo es, me siento bastante orgulloso de su admiración. Comienzan a presentarse altas montañas, algunas con bufandas de nubes, y otras con la cima metida en el cielo, que aparece bajo y plúmbeo. Con frecuencia se ven aldeas que inducen a soñar despierto. Se piensa que allí la vida debe ser realmente mejor, más verdadera. El periodista, señalándome una, me pregunta: —¿Viviría usted ahí? —Yo sí; para siempre. —Yo también. Vale para vivir y para morir. La ciudad es un ser repugnante. En una estación de ruta, subió y vino a sentarse en nuestro departamento un individuo joven y zafio, con cretinos modos de seguridad, y dándoselas de persona importante. Era un producto del tiempo. Se le veía currutaco y presumido, con un peinado y un bigote muy cuidados. Al sentarse cruzó las piernas con aire petulante, y, sin querer, dio con un zapato en una rodilla del periodista, y le manchó de barro el pantalón. El periodista lo miró de mal talante, pero no dijo nada. Luego, el currutaco, con sus ínfulas de hombre de mundo, se puso a protestar contra la Renfe por no tener el automotor un lugar especial para las maletas. Se dirigía a nosotros con maneras de superioridad. El periodista lo miró fijo un momento, y le soltó sin más: —No sea usted imbécil, hombre. —¿Por qué he de ser imbécil? —¿Usted sabe inglés? —¿Y qué tiene que ver eso con lo de las maletas y con lo se ser imbécil? —Es que si aprovechara usted para aprender inglés todo el tiempo que pierde en hacer y decir tonterías, podría, sin duda, hablarlo correctamente. Desde entonces, el individuo torció la cara y no volvió a mirarnos ni a dirigirnos la palabra. Nosotros proseguimos la conversación. Sin darnos cuenta, llegamos a Santiago. Aquí el periodista se sorprendió. Al ver las torres de la catedral, se llevó las manos a la cabeza. —Cada día ando más despistado —dijo—. Vengo viajando Galicia al azar. De esta vez no quiero trazarme camino, por eso le dije al taquillero que me diera el billete a donde quisiera. Pero la parada aquí no puede dejarse a la casualidad. Y se bajó conmigo. Yo pensé que aquel ir sin camino, es el más bello modo de viajar, y también el más sugerente. 5 de julio de 1953

- 27. 27 La aldea de uno El que no tiene una aldea a donde ir de vez en cuando, debe de sentir sequía en el espíritu, sed de soledad, sed de sentirse a sí mismo, de sentirse individuo y no masa. La soledad sólo es aborrecida por los que están vacíos. Es más importante y más digno mecer a un hijo en la cuna, que pronunciar el más brillante discurso. La vida en la ciudad es confusión, es hacinamiento en el que se está constantemente fuera de sí, apartado, distanciado de uno mismo. El hombre de ciudad ignora la voz del silencio, y llega a olvidarse de él mismo. El signo de la ciudad es la violencia. Yo torno a mi aldea cada poco, a sumergirme en su paz, a restaurarme, a sentirme un poco yo. Es como un baño de serenidad. Si pudiera me quedaría allí. Me identificaría con todo aquello; me haría labrador, pero de los que labran, de los que duermen a pleno dormir porque se han acostado cansados de cuerpo y no de ánimo. Sólo me afeitaría en domingo; comería el caldo sobre las rodillas, al lado del lar, oliendo el olor del petróleo del candil. La humanidad está necesitada de calma y de retroceso. Iba más feliz avanzando en mula y en carreta, que ahora que avanza en avión. En medio de la masa, formando masa, en medio del ruido y de la velocidad, la gente va falta de alma, regida solo por los instintos. Mi aldea no tiene historia, ni la necesita. Todo lo que tiene historia es que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, y no vive si no de recuerdos, que es más soñar que vivir. Cuando viene la historia, es señal de que antes ya ha llegado la jubilación. En mi aldea nunca ha ocurrido nada. Cada día sale el sol y se pone. Pero, y esto es muy importante, la gente se da cuenta de aquella diaria aparición y desaparición, y la agradece. La gente nace y vive y muere en paz allí. Entre otras dichas, posee la de que todos los días son iguales, benditamente iguales. Se trabaja, se come, se habla y se ríe. A veces se llora. Los domingos, traje nuevo, y misa; por la tarde, a la taberna. Hay una escuela, dos tabernas y una carretera, y con esto hay civilización de sobra. Aun no ha llegado la afición al fútbol y se puede intervenir con interés en cualquier conversación. No faltan algunos odios, pero de esto hay en todas partes. En cambio, no hay hipocresía ni estúpida vanidad, y con esto ya se sale ganando mucho. La aldea es una pura belleza. La componen unas cincuenta casas, todas con sus huertas, y todo bajo una fronda de robles y de eucaliptus. En derredor, más aldeas; en junto, la parroquia.

- 28. 28 Los domingos por la tarde jugamos a las cartas y a la llave. En ocasiones se emborracha alguno, pero son borracheras de hombre de bien. Con frecuencia hablamos de América. A la una se cierran las tabernas. Entonces la aldea se echa a dormir. Como en todas partes, existen las preocupaciones que impone la naturaleza; pero de las inventadas por la humanidad apenas hay. Mas todo esto que vengo diciendo no tiene ninguna importancia. Lo principal es la calma, la serenidad que por allí hay, y que entra en uno. Allí se escupe sobre el recuerdo de muchas violencias de la ciudad. El campo sosiega. Marchando lento bajo un pinar, fijándose en cada pino, escuchando el silencio y escuchando cada murmullo de viento, se reencuentran muchas verdades esenciales que se fueron perdiendo sobre el asfalto, entre la masa, porque todos en la ciudad somos masa. En el campo regresa uno a sí, se reencuentra, y se cae claramente en la cuenta de tanta ficción estólida. Entonces puede uno decirse a sí con satisfacción: —¡Vaya, al fin nos encontramos! Y podremos sentarnos a hablar. Y poner en claro algunos puntos de vista. Pero veo que voy a caer en hablar de mí, y no es ese mi propósito. Aunque es difícil escribir de estas cosas sin meterse uno en el cuento. Es la fuerza del amor propio. La gente de mi aldea es buena, calmosa y filósofa, y no hay personas importantes. A veces se llega a creer que, en general, la gente se desprecia y se odia en la misma medida en que se conoce y se trata. Es corriente ver que a los desconocidos se los considera y se los respeta. Y al contrario, es corriente ver que los amigos y conocidos siempre se están despellejando e imputándose entre sí culpas y faltas, y prodigándose desprecios a cada paso. Este es un fenómeno raro, pero, sea lo que quiera, en mi aldea no hay tal. La calma del paisaje encalma al espíritu. Allí la buena voluntad es la norma. Se llama sin temor a cualquier puerta; se confía con seguridad en los demás. Fue Unamuno quien dijo: “El campo es una lección de moral, de piedad, de serenidad, de humildad…” Y completó: “Y es la ciudad odiable y odiosa del trajín social, de los casinos y los clubs, de los teatros, de los parlamentos, la odiosa ciudad de las vanidades y las envidias. El campo es una liberación”. A lo que se podría muy bien añadir: Llegará día en que la humanidad tendrá que ir a curarse el espíritu a los bosques. 28 de julio de 1953

- 29. 29 Justicia privada Últimamente tuve quince días de vacaciones y me encontré ante el problema de no saber qué hacer con ellos, de no saber a dónde ir a pasarlos. Anduve pensando durante dos días y, por fin, me decidí. Resolví ir a la casa de Manuel, un viejo y buen amigo que vive allá en la provincia de Lugo, en la carretera de Madrid. Me presenté allá. Manuel y su mujer, Claudina, así como sus hijos, dos chicas y dos chicos, me recibieron bien. Me había presentado en su casa sin ningún anuncio, y se sorprendieron alegremente al verme. Aparte la amistad, les agradaba tener ocasión de tratar con alguien de afuera, cosa no muy fácil allí, por ser un paisaje algo desolado, en el que las casas más próximas están a unos tres kilómetros. Lo pasé bien. Algunas tardes ayudé a Manuel a trabajar en sus tierras. Por la noche charlábamos en la cocina, y después de cenar jugábamos a las cartas. Manuel se enfadaba cuando le ganaban los hijos, que jugaban contra nosotros dos. Mientras, su mujer, Claudina, remendaba la ropa de la familia. Casi todo el tiempo estuvo lloviendo. Yo encuentro el campo más sugestivo inmerso en la lluvia, que deslumbrado por el sol. De modo que el mal tiempo para mí era bueno. Los quince días pasaron en seguida y tuve que regresar. Cuando me despedí, le pregunté a Manuel: —¿Te importa que escriba lo que os pasó cuando erais novios? —Nada; por mí escríbelo. Si lo haces, mándame el recorte. —Bueno; te lo mandaré. Yo los había conocido siendo niño. Claudina era una muchacha rubia y guapa, hija única de un labrador. Manuel servía en la casa de mi abuelo, que era el médico del Ayuntamiento. Había venido de criado a los diez años, para cuidar del caballo en que mi abuelo salía a visitar a los enfermos. Después, cuando mi ascendiente murió siguió en la casa, hasta que, ya hombre, lo llevaron a la cárcel. Era un tipo bien plantado, un poco taciturno, que estaba siempre serio y grave. De genio respetuoso y bien mandado, se veía, sin embargo, que era hombre enérgico, de voluntad fuerte, capaz de ir muy lejos en sus decisiones. Era muy trabajador. Anduvo rondando a Claudina y se hicieron novios. El padre de Claudina no lo quería porque era pobre, pero luego consintió, o disimuló consentir. La chica era muy guapa y alegre, y le gustaba inquietar a Manuel con celos. En esto, apareció en medio Germán Quintans, un cantero de prestigio, algo rico y hombre farfantón. Germán, aunque trabajador y tratable, le había dado por ser valentón, y en todas aquellas parroquias nadie se atrevía con él. Andaba siempre metido en camorras, y, como era tipo de trifulca y atlético, siempre descalabraba a alguien. Fuera de esto, era persona de provecho. Tenía aureola de mozo principal.

- 30. 30 Empezó a rondar a Claudina. Esta, al principio, no le hacía caso, aunque a veces le daba conversación por el placer de inquietar a Manuel. El bravucón siguió cortejándola, y el padre de Claudina le ayudó. Lo invitaba con frecuencia a pasar a la cocina y sentarse allí con la familia. Poco a poco, la chica se encontró enredada en la estrategia del padre y del picapedrero. Manuel se había retirado, y andaba más hosco que nunca. Claudina y Germán, el cantero, se hicieron novios. Un día Manuel encontró a Germán y le preguntó si llevaba buena intención. Y éste le respondió jactancioso: —Sí, llevo buena intención. Cuando la tenga cumplida, te dejaré otra vez a la chica. Como no tenían armas, se fueron a las manos. Se acercaron unos hombres y los apartaron. Todo el mundo sabía que aquél era el principio, y la cosa no quedaría ahí. Uno de los dos iba a morir. Era cosa segura. Una noche, mi abuela le dijo a Manuel: —Ese asunto va a terminar mal. Olvida a esa mujer; hay otras muchas como ella. Si quieres, te presto el dinero y te vas a América; luego ya me lo devolverás. Manuel, que andaba sumido en una constante violencia interior, le contestó: —No se meta en lo que no le importa. No me voy de aquí; me quedo aquí. Las cosas se agravaban por días. Los dos hombres se vigilaban. El valentón ya no se atrevía a venir a la aldea a ver a Claudina. Los dos andaban armados. Una noche, Manuel no apareció a cenar. Horas después llegó un recado del médico, diciendo que el criado estaba allí muy mal herido. Le habían abierto el vientre de una puñalada, y se le habían salido todas las tripas. Era una noche malísima de viento y de agua. Lo habían herido y dejado por muerto. Pero él pudo levantarse, y, sosteniéndose los intestinos en las manos, fue andando y cayendo tres kilómetros y logró llegar a la casa del médico. Antes del mes estaba curado. Ni la Guardia civil ni nadie pudo arrancarle el nombre del que lo había herido. Negó rotundamente que fuera Germán, y éste también negó, de modo que no prendieron a nadie. Yo le pregunté por que no lo decía. Él me contestó: —Si lo digo, lo prenden y lo llevan, y ya no puedo yo hacer nada. Esta justicia la tengo que hacer yo. Se dijo que Germán había huido, pero no fue verdad. Seguía en la parroquia. Pocos días más tarde, Manuel se presentó en el puesto de la Guardia civil. Iba lleno de puñaladas y de sangre. Le dijo al cabo: —Vengo de matar a ese, a Germán. No tenía más remedio que matarlo. Claudina fue al puesto de los guardias a ver a Manuel, y éste le dijo: —En presidio seguiré pensando en ti. —Y yo en ti hasta que salgas —contestó ella. Manuel tardó pocos años en salir de la cárcel. Se casaron, y la vida no volvió a tratarlos con dureza. 1 de agosto de 1953

- 31. 31 Humilde genialidad Cuando yo conocí a Martín y a su mujer no eran aún millonarios, sino menesterosos. Formaban un matrimonio muy avenido y feliz, con un niño de dos o tres años. Martín era oficinista en una casa comercial muy fuerte, pero su sueldo no bastaba para poder vivir. Su mujer, Sofía, tener que hacer privaciones para salir adelante. Habitaban en una bohardilla, muy limpia y agradable, con buenos muebles, que Sofía había recibido de sus padres. Ella era muy guapa y enérgica, y muy femenina. Martín era un bendito; no mandaba nunca y obedecía siempre. Su mujer le reñía a veces por su excesiva humildad y bondad. No tenía ninguna clase de malicia. Era de carácter alegre. Sofía lo trataba con frecuencia como a un hijo, y le encontraba mucha gracia a todas las cosas de él. En la oficina, Martín era el más respetuoso y conciliador. Pero era el caso que, a veces, a Martín se le ocurrían cosas raras. Sin duda alguna, era el genio que le bullía por dentro y andaba pugnando por salir a manifestarse. De tarde en tarde se emborrachaba, sin motivo, sin más ni más. No le gustaba nada el vino, pero le sucedía que, en ocasiones, pasaba ante un bar y, sin pensarlo, entraba y se ponía a beber. Entonces, como no estaba acostumbrado, se emborrachaba en seguida. Su borrachera era alegre e infantil. Cuando esto ocurría, Sofía se reía, viéndolo así, y tenía que acostarlo y darle manzanilla. Un día tuvo que ir a un pueblo en el que se celebraba feria de ganado. Había cobrado aquella mañana y aun conservaba la paga en su poder. Después de comer tomó café en un bar; luego le dio por beber. Terminó embriagado. Anduvo dando vueltas por la feria. Ya al atardecer, observó que unos paisanos discutían pesadamente sobre el precio de un caballo. A Martín aquello le pareció una tacañería. Se acercó y dijo: “Me quedo con el caballo”. Dio la paga en señal de trato y dijo al vendedor que al día siguiente pasara por su casa a cobrar el resto. Martín cogió el caballo del ronzal y emprendió el regreso a La Coruña. Por el camino la borrachera fue pasando. Él no quería pensar. Llegó a la ciudad. Ante su casa, ató el caballo a la reja de una ventana y subió a su bohardilla. Hubo disgusto. Sofía lloraba; él se limitó a decir que quería una taza de manzanilla y acostarse. El caballo durmió en la acera atado a la reja. Al día siguiente, Martín le buscó una cuadra. Hubo que disculparse con el vendedor y decirle que volviera otro día. No podía pagar el precio, ni podía volverse del trato porque se perdía la señal. Dos días después, Martín pudo, a su vez, vender el caballo. Le pagó entonces a su vendedor y le quedó una ganancia de cuatrocientas pesetas. Sofía lo llenó de risas, de abrazos y de elogios. Pero la genialidad que le trajo la fortuna, fue la más extraordinaria en él, sobre todo por su temperamento manso y humilde.

- 32. 32 Una tarde lo llamó a su despacho el jefe principal de la casa. Era un tipo déspota, soberbio y muy vanidoso. Llamaba a Martín para censurarle unos trabajos que había hecho. Martín quedó apocado ante el jefe, que comenzó su importante reprimenda. Al principio se asustó. Miraba con temor al superior. Pensaba en pedir perdón. Y en aquel instante surgió el genio y la genialidad. El jefe seguía su sobérbica corrección. Pero Martín comenzó a olvidarse de prestarle oídos. Ahora, en vez de escucharle, se fijaba atentamente en su cara, se la examinaba con curiosidad. El jefe se dio cuenta y se encolerizó aun más. Titubeó algo y casi perdió el hilo del discurso. Martín continuaba examinándole la cara. De pronto le soltó: —Tiene usted cara de imbécil; y además lo es. El jefe puso cara estupefacta. Cuando pudo romper a gritar tenía la cara y el cuello hinchados. Martín fue fulminantemente despedido, y la alegría desapareció de su bohardilla. En pocos días llegó el hambre. Aquel estado de necesidad forzó y lanzó a Martín. Pasó revista a las cosas que podría hacer. Podía hacer muy pocas cosas. Al fin se decidió. Vendió algunos muebles de la casa, compró un carrillo y se puso a vender baratijas en una esquina. Los primeros días estaba un poco avergonzado, pero supo dominarse. Desde el primer mes ganó más que en la oficina. En especial el tabaco dejaba bastante ganancia. Empezó a sentir ánimos, y Sofía también se envalentonó. Ella creía en su marido. Poco después compraron otro carrillo y Sofía se colocó con él en otra esquina. Ganaban para vivir, y ahorraban dinero. En esto, surgió la segunda guerra mundial y se inició la carrera de precios. Las cosas aumentaban de valor cada día, Martín caviló sobre el asunto, y concluyó que el hierro iba a escasear más que nada. Y tomó su gran decisión. Vendió casi todo lo que tenía en el hogar y pidió algo prestado, alquiló un corralón cerrado y comenzó a comprar, casi regalada, chatarra de todas clases, al mismo tiempo que recogía cuanta encontraba abandonada, que en aquellos años la había por todas partes. Pasó un año y el corralón estaba lleno. Vendió y ganó un dineral. Pero sobre todo, había encontrado la fórmula. Esta consistía en comprar cualquier cosa, retenerla unos meses y luego vender. No fallaba nunca. Estaba lanzado y ya no podía parar. Levantó fábricas; llegó y está en la cima de la riqueza. Lo más curioso es que, según ellos mismos me dijeron, eran más felices antes, de pobres, que ahora de ricos. En su palacio de hoy, los dos ven más hermosa la vida y la bohardilla de ayer. 11 de agosto de 1953

- 33. 33 Un tipo disparatado Es cierto. Ocurrió hace unos días en un café de los Cantones. Tenía una hora libre y entré en el café a dejarla correr. Era por la mañana. No pasábamos de cinco o seis los clientes que estábamos en el local, y todos a bastante distancia unos de los otros. Así, pues, estaban libres casi todas las mesas. Me senté en mi rincón de siempre. Por la calle cruzaba la gente alegre y ágil. Allí se encontraba uno bien. Saboreé el café, y me puse a fumar. Como dije, tenía por delante una hora de huelgo para consentir la grata pereza. Pero pronto vi mi tiempo perdido. Desde mi rincón, observé como se abría la puerta y entraba un individuo. Tendría unos sesenta años. Era de aire decidido. En el centro de la sala, se detuvo. Miró, uno a uno, a cuantos estábamos allí. De repente, se dirigió en línea recta a mi mesa. Al mismo tiempo que echaba mano a una silla, me dijo: —¿Me permite sentarme? Yo le miré con violencia, miré a las mesas vacías, y torné a mirarlo a él. —¡Oiga usted!; está todo el local vacío. No hay razón para que venga a molestarme. Pero el hombre ya se había sentado. Ni siquiera había escuchado mi protesta. —Es un fastidio estar solo, ¿no le parece? Su tono de voz y sus maneras eran las de una persona normal, aunque algo inquieta y brusca. Le sirvieron el café, y tomó la mitad de un sorbo. Luego se volvió y fue dirigiendo la mirada a los cinco o seis señores que permanecían allí. De pronto, señalándomelos, me hizo esta pregunta: —Oiga usted; ¿no le parece raro que estos hombres, todos de cincuenta para arriba, estén aún vivos? Yo quedé realmente sorprendido. —¡Hombre, no!… ¿No pensará usted matarlos? —No, señor; no pienso semejante barbaridad. —¡Ah, vamos! —Les deseo que vivan muchos años. Pero, ¿no le extraña que estén vivos aun? —¡No, señor!; ya se lo dije. ¿Por qué no habían de estarlo? —¿Por qué? ¿Y por qué habían de estarlo? ¿Pensó alguna vez en lo fácil que es morir? Piense en los cientos de millones que han muerto desde que ellos han nacido. Y ellos, precisamente, se han salvado. ¿No es eso difícil? —Pero, hombre, no habíamos de morirnos todos.

- 34. 34 —¡Ah!; he aquí lo difícil: ser de los elegidos. Y luego lo fácil que es dejar de serlo cualquier día. Ante cualquier sujeto se puede decir: ¡Vaya, he aquí un sujeto que se salvó miles de veces de la muerte! En las últimas guerras murieron docenas y docenas de millones; se viaja en automóvil, en ferrocarril, en avión y en lo que sea; se cruzan las calles a diario; se suben y se bajan escaleras. Después, las enfermedades por todas partes, y terremotos, y centellas. Pero aun no es esto todo. Observe usted la debilidad de un niño recién nacido, los inmensos cuidados que necesita, los males que tiene que vencer; lo dudoso que es que consiga llegar a ser mayor y fuerte. —¡Venga, hombre, pare usted! A mí me parece todo eso muy fácil y natural. —¿Muy natural? ¿No se extraña de que usted mismo se encuentre vivo? —¿Yo? ¡Hombre, no! Nunca pensé en eso, pero me parece lo propio… Y bien, se extraña usted de que todos estemos vivos; todos menos usted mismo. ¿Y no cree que también usted debiera de haberse muerto? El hombre quedó serio y sobrecogido. Contestó: —Me acaba usted de dar en plena herida. Esa es mi preocupación. Mire; tengo sesenta años, luché en las dos guerras europeas y en nuestra guerra civil, estuve en dos descarrilamientos de tren y sufrí algunos vuelcos de automóvil. Fui a América tres veces. Esto me va pareciendo mucho burlar a la muerte. Temo que, al fin, se haga conmigo. —¡Ah, ya; ya entiendo! O sea, que lo que le ocurre es que después de tanto morir, ahora teme usted morirse. —¡Sí, señor! así es exactamente. Y poniendo cara amarga, añadió: ¿Qué me aconseja usted contra esta preocupación? ¡Se lo ruego! Yo pensé unos segundos. Recordé la tolerante y tranquila ironía de muchas crónicas de “Boceto”. —Llorar; procure llorar cuanto pueda —le contesté. —¿Cómo? ¿Cómo me dice usted eso? ¡No lo entiendo! —Sí; piense en cuanto dolor hay sobre la tierra y en lo grotesca que es la vida. Entonces sentirá menos perderla. Reflexionó un momento, y comentó: —Quizá tenga razón… —La tengo. Además, sería un insoportable aburrimiento vivir siempre. —Sí claro… —También hay otro remedio. —¿Cuál? —Trabajar mucho, de sol a sol. —Ni hablar. De eso ya estoy harto. —Pues entonces, nada; a llorar. Ya me era tarde y me fui. Desde la calle, a través de la cristalera, lo vi quedar sumido en su preocupación. 26 de agosto de 1953

- 35. 35 Un pobre hombre No hace mucho, tuve que ir a El Ferrol del Caudillo, y permanecer allí unas semanas. Me hospedé en una fonda familiar que conocía de antes. Es una pensión a la antigua, con mesa común para todos los huéspedes. Allí hice amistad con don Juan, sacerdote y anciano; don Rosendo, de edad madura, rentista y de bastante mal genio, y D. Sixto, delineante de una fábrica de Getafe, de materiales eléctricos, y que estaba allí por asuntos de la fábrica. Don Sixto era una buenísima persona. Tendría unos sesenta años, con una cara de gestos muy tremendos, pero manso y débil como una oveja. Sería incapaz de pisar una hormiga a sabiendas. Era muy hablador. Todos estaban de huéspedes fijos en la fonda. En el comedor hacíamos tertulia. Después de cenar nos quedábamos siempre un buen rato a jugar a las cartas. Don Sixto jugaba con el rentista, y éste le reñía muchas veces por las jugadas que hacía. Le repetía que no tenía idea de lo que era el “tute”. Don Sixto le miraba entonces, poniendo uno de sus gestos tremendos, y cuando parecía que le iba a contestar, apartaba la vista y no decía nada. Yo jugaba con el sacerdote. Una noche, en la sobremesa, estuvimos discutiendo sobre el cuchillo de partir el pan. Era un gran cuchillo, de hoja muy ancha y mango de madera, de esos del viejo estilo, de cuando se hacía el pan a gran volumen. No sé como se urdió la conversación acerca de aquel cuchillo, que según el cura, don Juan, representaba un vestigio de la época anterior, patriarcal, en la que el padre bendecía la comida y cortaba el pan. Yo sostenía la misma opinión. Don Sixto opinaba en contra. La discusión se prolongó bastante. Al fin, la dejamos y nos fuimos a dormir. Mi habitación estaba al lado de la de don Sixto, y encima de la puerta había un hueco, con su cristal, por la que entraba la luz del pasillo, que no se apagaba en toda la noche. Yo dormía profundamente. Llevaría durmiendo unas dos horas. De pronto, desperté y abrí los ojos sobresaltado. Quedé sobrecogido, Don Sixto, inclinado sobre mí, empuñaba el cuchillo del pan, y lo apuntaba hacia mi cuello. Salté de la cama, y me quedé mirándolo y en guardia. Él también me miraba a mí. Observé que tenía un aspecto extraño. Parecía estar atontado, como inconsciente. Confiado en esto, me fui acercando, y le arranqué el arma de la mano. Él no había hecho ningún movimiento; seguía en su pasmo, vestido con el pijama. De repente, la inteligencia brilló en su rostro, como si hubiera despertado de un sueño. No sabía lo que había ocurrido. Se lo conté con bastante violencia, pidiéndole una explicación. Vi que se avergonzaba mucho. Luego, me dijo: —Perdóneme. Es que soy sonámbulo. Se marchó a su habitación, y yo me acosté. Comprendí lo sucedido y no le di importancia ninguna. Tenía decidido no decir nada; pero al día siguiente ya lo sabían todos. Lo había dicho el mismo don Sixto.

- 36. 36 Durante la comida, él estuvo muy silencioso y preocupado. Parecía descompuesto. A la noche no apareció en el comedor. Ni al otro día. La patrona nos dijo que huía de todos y que andaba muy raro. No sabía lo que le pasaba. Transcurrió cerca de una semana. Al fin, pudimos traerle a nuestra compañía. Había adelgazado. Estaba muy excitado y taciturno. Apartaba la mirada. Don Juan, el cura, lo abordó. Le dijo: —Don Sixto, somos amigos de usted y queremos saber lo que le pasa. Tenemos el deber y el derecho de ayudarle. Veamos, díganos lo que le ocurre. El bueno de don Sixto nos miró conmovido. Estaba a punto de romper en lágrimas. Pudo hablar a duras penas: —Amigos, soy sonámbulo, y esto no me importa nada. Pero yo me golpeo la cabeza y me pregunto una y mil veces a qué he ido, con el cuchillo en la mano, al cuarto de este señor. Esta idea me tiene horrorizado. ¿Es que en el fondo de mi intimidad, soy un asesino y he ido a asesinarlo? Me miro al espejo con terror. Esta idea, esta duda, se me ha clavado en el cerebro y me lo llena todo, enloqueciéndome. Se le habían soltado las lágrimas y se mordía los labios. Nosotros le escuchamos, y, ante tan absurda obsesión, nos echamos a reír. Cada uno dijo lo que le pareció para destruirle aquella locura. Pero don Sixto no encontró lógica ninguna explicación. Se levantó y se marchó tan trastornado como antes. Cada vez se le veía más descompuesto. Adelgazaba por días. Nos huía y no aparecía por el comedor. Nosotros llegamos a preocuparnos seriamente por él. Y una noche, tuve yo la suerte de dar con la tecla. Acabábamos de cenar, y estaba él con nosotros. Hablábamos del asunto, y yo recordé entonces que la actitud que don Sixto tuviera aquella noche no había sido amenazadora, ni cosa que se le parezca. Sino, muy al contrario, tranquila, amable, como si tratara del enseñarme algo en el cuchillo. Y le dije: —Mire, don Sixto; sáquese de una vez semejante desvarío de la cabeza. Todo está claro. Aquella noche habíamos estado hablando sobre el cuchillo, ¿recuerda? Pues bien, usted habrá tenido entonces alguna idea que no dijo y se le quedó en la cabeza. Luego se durmió, y la idea seguía queriendo salir fuera. Y entonces, sonámbulo usted, se levantó de la cama, cogió el cuchillo en el comedor, y vino a mi cuarto a decírmela. Recuerdo perfectamente que usted estaba inclinado hacia mí, mostrándomelo, y como queriendo hacerme observar algo en él. Cuando terminé de decir esto, la cara de don Sixto había vuelto a la vida. Le brillaba de convicción. Fue una transformación instantánea y total. Saltándole las lágrimas de alegría, rompió: —¡Sí, señor; sí, señor; eso ha sido; no cabe duda! ¡Bendito sea Dios, y que le bendiga a usted por haberme sacado este horror del alma! ¡No hay duda; fue así exactamente! ¡Bendito sea Dios! ¡Fue así; estoy seguro, seguro, segurísimo! Don Sixto volvió a ser el hombre alegre y tranquilo de siempre. 30 de agosto de 1953

- 37. 37 El mensaje de mi reloj Hace algunos años era yo bastante aficionado a los relojes. Nunca usé reloj individual, pero me gustaban los grandes, los caseros. El pausado tic-tac de su andadura inclina a tomar las cosas con calma, e infunde paz. Llegué a tener once. En Ciudad Real compré el último. Después olvidé esta afición. Era un reloj antiguo, de pared, con una caja oscura, muy buena y solemne. Tendría un metro de largo. La esfera era de porcelana, con circunferencias doradas, igual que los números y las agujas. El péndulo, de bronce, era realmente magnífico, de un dibujo perfecto. Este reloj estuvo a punto de trastornarme la cabeza. Me hizo vivir tres años en desvarío. El relojero me había dicho que funcionaba con la precisión de un cronómetro. Me lo llevó a casa unos días antes de Navidad, y me lo dejó colgado en la pared. La campana de las horas tenía una sonoridad amplia, grata, perdurable. Yo estaba encantado con él, y cada poco iba a recrearme mirándolo. Ignoraba la trascendencia que el dichoso aparato iba a tener en mi vida. El día de Nochebuena medió el primer disgusto. A media tarde lo hallé parado. Sabía que este percance me amargaba la cena, y fui en busca del relojero. Al parecer se había detenido por no hallarse bien nivelado en la pared. El relojero se marchó dejándolo en marcha. Pocas semanas después, paró de nuevo. De esta vez hubo que arreglarle la máquina. Y de esta manera, desarreglándose cada poco, ya continuó en adelante. Yo, que lo estimaba mucho, entraba siempre en casa bajo el grave temor de encontrármelo estropeado. Era un temor malo y constante, casi una pesadilla. Y el relojero, cuando me veía entrar en su tienda, ya se echaba a temblar. Llegó a desesperarse, y se negó a arreglarlo más veces. Me dijo que recogía el aparato y que me devolvía el precio. Yo no acepté. Pero hube de resignarme a dejar el reloj parado, como un simple elemento decorativo. Al poco tiempo, vine trasladado aquí a La Coruña, y entonces me resurgió el deseo de verlo andar. Me lo repararon, y anduvo. De nuevo paró, y lo arreglé. Finalmente, un día lo encontré con el péndulo caído. Mi paciencia se había agotado. Muy lento, con rabiosa lentitud, abrí la caja, cogí el péndulo y lo lancé contra el suelo, con toda mi fuerza. El disco, de bronce, rebotó violentamente y se abrió como una nuez. De su interior cayó un pequeño sobre. Yo quedé mirándolo unos segundos. Aquello era raro. Olvidé el reloj. Dentro del sobre había un mensaje que decía: “No te conozco y te hago rico. En esta ciudad, en la calle Benquerencia, en el número trece, te dejo un tesoro que no podrás agotar tú ni tus hijos. Está en el bajo, en la cocina y en el centro exacto de su suelo, a dos metros justos de profundidad. Palencia, a ocho de junio de mil ochocientos cincuen y seis. Salvador Bellmont”.