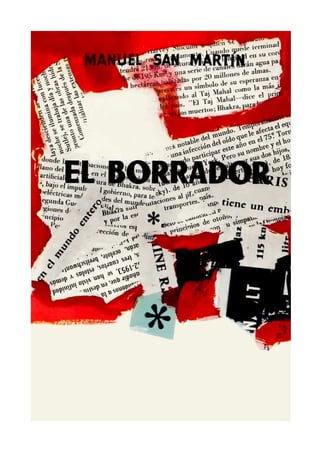

EL BORRADOR (1960) Manuel San Martín

- 2. 2

- 3. 3 MANUEL SAN MARTÍN, el charro sombrío En cualquier país del mundo, la muerte prematura de un artista conlleva que su nombre permanezca para siempre en el inconsciente colectivo, que se lo digan al club de los 27, Robert Johnson, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, etc. En España no, salvo Lorca, muerto en trágicas circunstancias, vamos fusilado, convertido en símbolo de la represión franquista, y quizá en menor medida Cecilia, Nino Bravo, Larra o Bécquer, ni la muerte en plena juventud te garantiza un cierto conocimiento, cariño. Y no será por falta de candidatos, el escritor charro (el cuento “El boyero mudo” está localizado en su pueblo de nacimiento, el personaje principal de “El insolente” se llama Taramona (el desaparecido cine-bar), y su primera novela “La luz pesa” casi íntegramente en Salamanca capital, “matrona medieval”, en concreto salen las Carmelitas, las Salesas, las Úrsulas, las Agustinas, la avenida Torres Villarroel, la Clerecía, el cementerio, la tumba de Unamuno, los almacenes Jesús Rodríguez, el Ayuntamiento, la calle del Prior, la Alamedilla, la puerta del Carmen, el barrio Chino, “El barrio pecador de Salamanca está rodeado de conventos”, la avenida de Alemania, la Estación, la calle de La Palma, “una de las calles más largas, más míseras y peor afamadas de la ciudad”, y la Universidad, más el trágico final en Carbajosa de la Sagrada, además de varios artículos en PUEBLO en los que habla de Salamanca), conocido de Unamuno, Manuel San (realmente Sánchez) Martín (Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, 1930 - Andorra, 12 de junio de 1963), la espoleta de la corriente “metafísica” en la literatura española, con 32 años. Alguien con una biografía digna de un escritor americano de culto. Seminarista con los Jesuítas (de los 10 a los 19 años, Colegio de Calatrava, Carrión de los Condes, Colegio de San Estanislao de Salamanca), donde estudia el equivalente a Filosofía y Letras, viajero-vagabundo por Europa realizando toda clase de trabajos, legionario en los Tercios en África durante 3 años, administrador de carreteras en construcción en Andorra, emigrante, 2 años, en los Estados Unidos (desde donde escribe artículos para el diario madrileño Pueblo entre junio de 1961 y enero de 1963), casado con una escritora americana, y de nuevo de visita en Andorra, donde muere repentinamente de un edema pulmonar, padecía tuberculosis.

- 4. 4 La Cate en la portada de su primera novela A pesar de conseguir casi todos los grandes premios de la época: Premio Leopoldo Alas al mejor cuento de 1956 por “El payaso alegre”, Premio Sésamo de novela corta de 1957 por “La noticia”, finalista del Premio Planeta de 1960 con la novela “El borrador”, libro fundacional de la corriente denominada “realismo total”, que trataba de trascender el mero costumbrismo de la época, Premio Leopoldo Alas de 1963 por la recopilación de cuentos “El insolente”, y ya de manera póstuma en 1964 el Premio Selecciones de Lengua Española de Plaza y Janés con su primera novela “La luz pesa”, su nombre no figura en la historia de la literatura española, y ninguno de sus libros ha sido reeditado desde los años 60, siendo casi imposible hasta leerlos en bibliotecas o conseguirlos en librerías de viejo. ¿El motivo de este desdén, ninguneo? Ni idea, desde luego el problema no es literario (el crítico literario Darío Villanueva le compara con Joyce, Gide o Huxley), basta con leer un párrafo suyo, “Se puede ser algo y no ejercerlo. Mi abuelo era abogado y no ejercía. Pío Baroja era médico y no ejercía. Yo soy escritor, si bien no ejerzo. No lo soy socialmente, digamos. Pero en mi fuero íntimo lo soy. Obro como escritor, pienso como escritor, tengo conciencia de escritor, incluso escribo, a veces escribo. Aunque sólo en borrador. Eso es lo que soy exactamente: un escritor en borrador. Otros escriben cuentos y monografías. Yo escribo en borradores, me he especializado en borradores.”, para darse cuenta de que nos encontramos ante un escritor de raza, ante un letra herido, ante un insolente, con tendencia al fatalismo, a la oscuridad, al humor negro, como buen castellano. Sinceramente no sé a qué esperáis para leerlo. Julio Tamayo "Manuel San Martín metía el resquemor de la rebeldía en una cobertura intelectual y vitalista." Florencio Martínez Ruiz

- 5. 5 Para hablar con el hombre que vende los billetes, hay que adoptar una postura humilde y grotesca; hay que doblar el espinazo y levantar los ojos en busca de una cara probablemente odiosa, o dirigir la súplica a un botón de guardapolvo gris oscuro. —Una primera a Oramar, por favor. —¿Para qué tren? —Pues para éste, para el de las ocho. —Ese tren no para en Oramar. —¡Vaya! Y entonces ¿cuál es el primer tren que se pa... —El rapidillo. —Y el rapidi... —Nueve treinta. —¿Y antes de esa hora? —Nada. —¿Está usted seguro? El botón se estremece, se esconde, y aparece, furiosa, la cara. Es una cara verde y afilada como un peligroso casco de botella. —¡Y servidor! —me hiere—. Pero ¡hombre! —Perdone, es que... Alguien a mis espaldas sufre y se impacienta. Me encuentro cogido entre la cara hiriente y el ansia de la gente decidida a viajar. —Perdone —insisto—. Me habían dicho que éste era mi tren. Me habían informado mal por lo que veo. —No le quepa duda. La cara hiriente da por terminada su actuación y se oculta de nuevo, dejando a cargo del botón de guardapolvo gris el despacho de los asuntos ordinarios. —A ver, el siguiente. El siguiente se precipita.

- 6. 6 —¡Un momento! —reclamo—. No he terminado aún. El siguiente resopla exasperado. Estoy por volverme y aconsejarle calma, o dejarle que pase delante si es que tanto le urge viajar. —Vamos a ver —dice el botón de guardapolvo gris. —Deme un billete para el rapidillo. —¿A Oramar? —¿Adónde si no? —Doce setenta. —Primera, si le es igual. —¡El rapidillo no lleva primeras! —¡Hay que ver lo difícil que lo ponen! —Le daré segunda. —Como quiera. Usted manda. —Diecinueve cuarenta. —Ve ahí. —¿Tiene usted los cuarenta? —¡No! —Esto hace veinte; y cinco, veinticinco. —¡Qué asco! —Oiga, pero bueno... La cara. Cojo el billete y salgo de su alcance. El que me sigue se echa de bruces a la ventanilla sediento de viajar. Hasta el último de la cola se beneficia de mi retirada, avanza un paso y se siente mejor. ¿Adónde irán? ¿Quién los esperará? ¿Por qué estarán tan decididos? Huele mal. La estación es inmunda. En la pared de enfrente hay un reloj que marca las ocho menos cuarto. Es de noche. En el andén, la luz es turbia y mezquina. Hay montones de cajas de pescado. Hay la gente que espera. Hay grupos indecisos y alguna que otra soledad mal disimulada. Hay alguna mujer que huele bien. Sentada en un banco hay una chica joven vestida de azul. Parece sola pero no definitivamente. Tiene unas piernas agradables, benéficas. Finge leer un libro. Paso delante de ella. La miro con discreción, sin pretensiones. Ella no levanta los ojos del libro.

- 7. 7 Aquí está el quiosco de periódicos. Van a cerrarlo. La vendedora está por fuera colocando los paneles de cierre. De querer comprar algo, tengo que hacerlo ahora mismo. Tal vez ya sea demasiado tarde. Quizá lo más prudente sea esperar a que la mujer cierre del todo y entonces ya no habrá problema. Un momento. Ya está. Ya es imposible. Pero quedan mil posibilidades, toneladas de posibilidades pesando sobre mí. En cuanto me descuido ando encorvado, hundido el pecho y la cabeza baja. Será cuestión de erguirse para pasar de nuevo delante de la chica. Piernas palurdas, pero saludables; falda corta, actitud tensamente púdica, rodillas herméticas, tobillos yuxtapuestos, ojos bajos, clavados en el libro que no lee. La miro con descaro. Ella me ignora. Tiene aspecto de maestra interina. Me duele su actitud. No sería otra la actitud de Clara en un andén. Me duele Clara. Me duele que la gente no me mire. No es sólo esta chica ñoña e implacable. Es que nadie me mira. Parece idiota, pero habría que estudiarlo. Atribuírselo a Mauricio Sobral, hacerle notar el mismo fenómeno sin comprometer mi opinión sobre si es cierto o si son aprensiones suyas. Quizá sean aprensiones mías. Pero yo diría que de un tiempo a esta parte, se me empiezan a negar miradas facilísimas, miradas que no valen nada, que no comprometen a nada, que no se le niegan a nadie, ni al más repugnante anuncio de polvos insecticidas, ni al más insignificante transeúnte vestido de gris. ¿Que por qué han de mirarme? ¿Y por qué no? ¿No los miro yo a ellos? Yo tampoco los necesito a ellos. Yo tampoco espero nada de ellos. Y los miro. Los miro a todos incesantemente, infatigablemente. Para todos tengo una mirada pronta y efusiva. ¿Qué otra cosa hago en la ciudad más que mirarlos? ¿Qué he hecho esta tarde? Sólo eso: sentarme a mirarlos. La terraza del café estaba en la acera del paseo marítimo. Además de los que paseaban por placer, había los que pasaban por allí camino de algún sitio; otros estaban sentados en los bancos del paseo, y algunos, apoyados en el antepecho de piedra, contemplaban el mar. A todos los miré. De los transeúntes, qué pocos me pasaron inadvertidos. Quizá algún pobre soldado de los muchos que paseaban por allí su aburrimiento y la nostalgia de sus mozas y de sus corrales en compactas cuadrillas aturdidas, el inevitable y trágico soldado desconocido.

- 8. 8 Pues en todo aquel rato en que yo repartí millares de miradas, no pude menos de notar el siniestro boicot que parecen haberme declarado los ojos de las gentes. La mesa próxima a la mía estaba ocupada por un joven oficial con una estrella en la bocamanga y cordones de cadete sobre el pecho. El joven, hecha abstracción del uniforme, parecía de índole estudiosa y timorata, se diría disfrazado y a disgusto. No parecía apreciar la multitud de miradas volanderas que quedaban prendidas en su atuendo. Más de cuatro miradas quizá destinadas a mí, se desviaron hacia él, y en él se posaron, capturadas en pleno vuelo por el prestigio de las galas de oficial. En el centro de la terraza había una mesa ocupada por un grupo de vírgenes más o menos fatuas, hijas de delegados provinciales, ex-alumnas de monjas, vocingleras y tontas como grillos, excitadas por la proximidad del uniforme. Pasaban revoloteando por allí, riéndose de todo; vieron al oficial, solo e indefenso, y una mesa vacía en sus inmediaciones; la mandona del grupo, una valiente morena de historias de internado, se detuvo y sugirió la conveniencia de tomar una horchata. Las otras consultaron sus portamonedas, hicieron convenios económicos y aceptaron por unanimidad. Hubo un leve escarceo en la elección de sillas. Todas querían y no querían ocupar las que las enfrentaban con nosotros, mejor dicho, con él; yo no existía. Al fin, la morena de los papeles masculinos en las comedias del colegio, se decidió a ocupar el puesto de más responsabilidad. Las otras se congregaron a su alrededor, y empezaron las risas y los cuchicheos. Alguna de las que nos daba la espalda no tardó en girar rotundamente la cabeza hacia el pusilánime alférez. A mí, ni las que tenía de frente me miraron. Ni la morena de ojos desenvueltos y audaces que tenía una mirada para todo el mundo, la tuvo para mí. Yo hubiera podido arrojar mi vaso de cerveza a la cara del oficial, abofetear al camarero o encararme con ellas y perpetrar un atentado contra su pudor. Y es que tiene que ser algo más serio que la vanidad lo afectado en Mauricio por esa falta de miradas. Un hombre solo, por sano que esté, requiere un mínimo de atención para sobrevivir. Aparte de lo mucho que acompañan, aunque no lo parezca, las miradas fugaces de las desconocidas.

- 9. 9 Cuando, además de solo, no se está muy seguro, la falta de miradas puede provocar actos violentamente afirmativos, como los que yo hubiera podido cometer esta tarde. Pero todo pasaba en la sólida realidad de la terraza de un café; en la mediocre realidad civil y reflexiva, responsable y discreta, y no en las páginas de mi novela en gestación. Aun así, la insolencia de Mauricio no ha de manifestarse en gestos extremosos; ha de ser una actitud casi constante, más bien negativa, procedente del interior del personaje, que cristalice alguna vez en cuarzo de aristas afiladas, en virtud de ciertos accidentes, uno de los cuales puede ser esta inquietante y, en su caso, tal vez ilusoria carencia de miradas ajenas. Por ejemplo, sería ridículo en el caso de someter a Mauricio a la tenaz y bárbara repulsa de esa horrible maestra interina que sigue sentada en su banco, leyendo su libro y oponiéndose encarnizadamente a mi existencia; sería ridículo traer a Mauricio paseando hasta este extremo del andén, donde se alza esta pasarela de hierro que cruza por encima de las vías, y hacerle considerar lo bien iluminada que está, lo visible que resulta desde el banco de su detractora, la posibilidad romántica y absurda de obligar a su mortal enemiga no sólo a mirarle, sino a ponerse en pie y gritar su tardío y horrorizado testimonio. Otra posibilidad inconcebible para Mauricio sería la de acercarse decididamente a la maestra, arrebatarle el libro y darle un par de tortas en prueba de existencia. Para mí sería muy cómodo encargar a Mauricio de todos los actos que yo no me atrevo a ejecutar. Pero el resultado sería una farsa chocarrera y no la obra importante que yo espero de mí. Por otra parte, a pesar de la firme decisión de reproducirme fielmente en Mauricio, tampoco puedo transferirle estas nadas en las que con frecuencia ando sumido; estos lapsos de inercia, de indecisión, de necedad; estas situaciones bajas e inexplicables por idiotas, en que transcurre la mayor parte de mi vida. No puedo en conciencia malgastar el tiempo de Mauricio, necesariamente breve y sinfónico, en estos silencios sin compás. No puedo retenerlo entre las nieblas de estos estados nulos, fronterizos con lo vegetal, insignificantes e indignos de expresión.

- 10. 10 Hoy he venido a la ciudad. ¿A qué? Tengo que haber venido a algo, a comprar algo, a visitar a alguien, al cine, al banco, a casa del dentista, a la biblioteca o al burdel. Y en realidad no he venido a nada, no he comprado nada, no he visitado a nadie; he estado sentado indefinidamente en algún sitio bebiendo cerveza y mirando. Después he preguntado al camarero la hora de un tren en el que regresar. He tenido fe en el camarero y me he levantado sin prisa y he vagado sin rumbo por ahí hasta cerca de la hora señalada. Entonces he tomado un taxi y dicho al chófer: —Lléveme a la estación. —Si quiere, lo llevo —ha dicho el chófer—. Pero le advierto que la estación está aquí mismo. No tiene más que bajar esa escalera, y ya está en la estación. En coche tendríamos que dar mucha vuelta. —¡Ah, muchas gracias! —Le advierto que a mí me es igual; bueno, al contrario, por mí... —Gracias, gracias. Me fastidiaba dejar el coche, pero no podía permitir que aquel hombre gastase su honradez en vano. Salí del taxi, bajé la escalera y, en efecto, me encontré en la estación. Y aquí estoy esperando un tren que me lleve a Oramar, donde tengo alquilada una casa en la que vivo solo, en la que esta noche voy a estar especialmente solo; no más que en la ciudad, pero con una soledad peor, más espesa, más húmeda. He sacado billete para esa soledad, billete de segunda, porque el tren que se para en esa soledad no lleva primera. Es lo mismo. Y en caso de no ir, es ventajoso. Pero tengo que ir. Más pronto o más tarde tendría que ir a algún sitio. Parece que lo natural es ir allí, donde además de un techo y un relativo hogar, tengo una obra empezada, un oficio, cierta razón de ser. «Profesión», preguntan los innumerables cuestionarios que hemos de rellenar en este mundo. Yo vacilo un instante y respondo: «Escritor». Mi instante de vacilación no se debe a que yo considere insuficiente o poco seria la profesión de escritor, sino a que pueda considerarla así la gente que me plantea el cuestionario. Y, además, el temor de que se me pregunte: «¿Qué escribe usted?», a lo que yo en conciencia tendría que responder: «Nada. No ejerzo».

- 11. 11 Se puede ser algo y no ejercerlo. Mi abuelo era abogado y no ejercía. Pío Baroja era médico y no ejercía. Yo soy escritor, si bien no ejerzo. No lo soy socialmente, digamos. Pero en mi fuero íntimo lo soy. Obro como escritor, pienso como escritor, tengo conciencia de escritor, incluso escribo, a veces escribo. Aunque sólo en borrador. Eso es lo que soy exactamente: un escritor en borrador. Otros escriben cuentos y monografías. Yo escribo borradores, me he especializado en borradores. Soy autor de numerosos borradores, la mayor parte de los cuales acabaron hechos pedazos diminutos en el cubo de las inmundicias. Pero conservo algunos que han salido milagrosamente ilesos de mis sanguinarias relecturas. Y conservo también en una especie de limbo involuntario, de purgatorio oscuro e impaciente, los personajes que han sobrevivido a la destrucción de sus historias, los que no se resignaron a perecer en la ceniza de sus mundos, los que, concebidos a mi imagen y semejanza, me salieron con una vida trascendente, con un más allá. Mauricio es uno de ellos. Mauricio Sobral es el protagonista de un borrador que por especial privilegio no acabó en la basura, pero sirvió para encender la lumbre. La existencia de Mauricio como personaje es anterior a la primera letra de mi manuscrito. En el principio existía Mauricio y Mauricio estaba conmigo y Mauricio era yo. Me sentía Padre Eterno como en las historias de patio de locos. Me miraba al espejo. Me contemplaba. Me conocía. Mauricio era engendrado. Engendrado, no hecho. Consustancial a mí. Mauricio era mi logos, mi segunda persona. La primera vez que escribí su nombre y apellido vi con sorpresa que sus iniciales coincidían con las mías. Mauricio Sobral, Miguel Santiz. Después hubo conflictos y desavenencias. Mauricio era arte, era mentira. O por lo menos eufemismo, restricción mental. Yo había sido su autor y su modelo, pero no su destinatario. Estaba destinado a los otros, pero los otros no lo recibieron. Entonces empecé a exigirle cosas y en seguida me convencí de que en Mauricio no había nada mío, aparte de mis iniciales, cuatro anécdotas y un ligero aire de familia.

- 12. 12 Exento de mis pequeñeces, de mis nadas, de mis innumerables fracasos diminutos, de mis fracasos previos, anteriores al acto, de mis secretas crisis agudísimas por motivos idiotas, de mis torpezas, de mis titubeos, de mis pasos perdidos, de mi vacío fundamental; de una fe insuficiente y engorrosa, con toda su caravana de fantasmas y de anacronismos; de un amor verdadero y ardiente con toda su secuela de bajezas y de sobresaltos; de la pérdida irremediable de ese amor; del abandono total como el de los andenes después de la salida del último tren, como el de los vagones pendientes de desguace en las vías muertas; exento de todo eso y de lo inconfesable o ignorado que pueda haber en mí, Mauricio apenas podía servirme de otra cosa que de pariente pobre al que regalar mis viejas prendas de vestir; de espantapájaros al que adornar de mis antiguas y grotescas galas; de triste espantapájaros en medio de un erial, sin la más leve sospecha de pájaros en el horizonte. Pero me espera en Oramar. Lo que con más trabajo le perdono es su brutal intolerancia de Clara, su irónica repulsa a mi problema romántico y vulgar. Se niega a Clara. Alega no sé qué dignidad, no sé qué temple que le impide incurrir en mi pequeña tragedia de quiosco. Acepta encantado mis vicios y hasta mis defectos, pero se niega a Clara. Se niega a amar a Clara, a enloquecer y agonizar por Clara, a babear y retorcerse a los pies de Clara. Se niega a cerrar los ojos y a lanzarse desde su alto acantilado, porque él ya sabe que lo que parecía un hondo mar, sólo era un charco formado por un breve chaparrón de estío. Se niega a querer hundirse en ese charco, a naufragar en él, a hundirse en él; porque él ya sabe que lo más que puede conseguir es revolcarse, enfangarse y herirse. Pero, en definitiva, ¿no depende de mí? Sí. Depende de mí. Todo, como quien dice, depende de mí. Yo mismo, en cierto modo, dependo de mí. Mi autor o autores me dejan mucha más holgura que la que yo puedo consentir a un personaje mío, por muy rebelde que me salga. Después hay las intervenciones bruscas, casi siempre a través de accidentes mezquinos e irritantes, tales como el error de un camarero al decirme que mi tren salía a las ocho. Ahora son las ocho. ¿Qué hago? ¿Qué haría yo en mi lugar?

- 13. 13 Quizá comer. Sin apetito, pero con razón. Estoy de mal mirar, no cabe duda. Se comprende el desdén de la maestra interina. Sin embargo, sus piernas me sonríen. Me dispongo a pasar una vez más delante de ella, el busto erguido y la cabeza alta; pero en ese momento llega un tren, el tren que ella esperaba, y veo que se levanta y se me va. Es un tren importante que siembra la inquietud en los andenes. Es el tren de las ocho. El que no se detiene en Oramar. Sería fácil tomarlo. Pero inverosímil. En rigor, yo podría tomar un tren así. Pero Mauricio no. La que lo toma es la maestra. Me gustaría viajar con la maestra, ver temblar sus rodillas al ritmo del tren. Ahí la tengo, asomada a la ventanilla. Y mirándome. Ahora se considera a salvo y me mira. Pero en seguida se da cuenta de que mientras el tren esté parado no está completamente segura. Y deja de mirarme. Me mirará cuando el tren se ponga en marcha. Antes, no. Pero entonces no seré yo el valiente que se atreva a mirar a la maestra. Desde su tren que va a mi soledad, pero pasa de largo, ella se hará la dueña de la situación. Sería capaz de hacerme verdadero daño, como el basilisco, como Medusa. Lo prudente es marcharse y comer algo. Voy hacia la cantina. Pero no tengo una razón concreta para seguir con el busto erguido y la cabeza alta.

- 14. 14

- 15. 15 Sobre el mostrador de la cantina hay un aparato cazamoscas. Consiste en una tabla untada de un producto oscuro y pegajoso y cubierta de tela metálica. Parece tonto, pero es eficacísimo a juzgar por la enorme cosecha de moscas muertas o moribundas que ofrece a la admiración de los clientes. En las inmediaciones hay los platos con las diversas clases de fiambres. Veo que no hay jamón y me apresuro a pedirlo. Me dicen que no hay: que sólo hay lo que tengo aquí, a la vista, en el radio de acción del artefacto. Pido un vermut con ginebra. Se puede prescindir del apetito, pero no hasta ese extremo. Ya se ha visto mi buena voluntad. Me atiende una sirvienta maciza y cachazuda, de opulentas ubres y de rollizas ancas, un ejemplar de aquellos que mi amigo Luque solía requerir a altas horas de la madrugada para acabar de hundirse en la abyección. Ahora mi amigo Luque se ha casado, y seguramente es feliz. La moza echa vermut en un vaso acampanado. Llena ostensiblemente una copa de ginebra y la vierte en el vaso de vermut. No es eso lo que yo pretendía, pero no digo nada. En algún sitio oculto hay una radio que emite una canción abominable. Es la tercera vez que se me inflige después de mediodía. Esta vez la responsable es cierta María Rosa, que la ha solicitado para su prometido en el día de su santo. ¿Qué será la tal María Rosa además de prometida y de estúpida? ¿Será dependienta, telefonista, mecanógrafa? ¿Será virgen? ¿Será ella la víctima, la de las súplicas, la de las bajezas? ¿Será ella la ciega, la mendiga? ¿Qué clase de animal será su novio? ¿Será un obrero especialista, un radiotécnico, un perito industrial? ¿Tendrá, comprada a plazos, una moto?

- 16. 16 Clara ha sido vista últimamente a la grupa de una moto, conducida por un hombre con casco y gafas oscuras. El casco debía de ocultar la calva de aquel mozo de Vilavella que entraba en el cine con Clara una lluviosa tarde de domingo. Parecía un sano y honesto palurdo de más edad que Clara, aunque de menos estatura. Clara iba vestida de un glasé negro, familiar a mis manos, y de un amarillo desconocido, posterior a mí. El mozo calvo iba en mangas de camisa. Mucho me temo no poder prescindir en mi obra de aquel funesto viaje a Vilavella, que sería preferible olvidar. Si Mauricio se niega, no faltará quien lo haga. Me procuraré un personaje predestinado a Clara, concebido ex profeso para ella, presto a vivir mi ingenuo folletín, apto para sufrir mi humilde sufrimiento. Será ese personaje, y no Mauricio, el condenado a Clara y a mi enfermedad; el obligado a abandonar la ciudad con la salud destrozada y a marcharse a la montaña, probablemente a morir. Clara, en mi caso, estaba en la montaña. Fue posterior a la sentencia de los jueces en blanco. Pero nadie me obliga a respetar la pauta de mi autor o autores. Él o ellos no mandan en mi obra. Pueden, si les parece, mandar en mi vida. Pero en mi obra mando yo. Y yo tengo razones de oficio para que el drama se desarrolle en la ciudad y no en el monte; en la gran ciudad millonaria de seres humanos; en la gran ciudad en la que pasan tantas cosas, los incendios, los crímenes y todo lo demás. Clara vivió en la ciudad hasta los veinte años. Habíamos convivido en la ciudad sin darnos cuenta. Habíamos estado sufriendo los mismos contactos, desoyendo las mismas llamadas, respirando los mismos venenos. Pero no lo supimos hasta después, en la montaña donde ella había nacido y donde yo tenía que renacer. Allí nos encontramos y anduvimos juntos un buen trecho; hasta que ella se descorazonó y huyó de mí. Entonces dije adiós a la montaña propicia y alquilé una casita junto al mar prohibido. Abrí la ventana y me senté a escribir. A dos horas de tren de mi soledad externamente blanca y azul, había el aliciente rojo y poderoso de la gran ciudad. Junto con la ciudad se me había prohibido el mar y el alcohol. Pero estaba bebiendo a la orilla del mar: luego podía volver a la ciudad.

- 17. 17 Era la primera vez que me enfrentaba con la ciudad después de Clara. Con respecto a la gran ciudad, Clara seguía siendo mía, era una novedad en mí. Después de la inevitable noche de abyección, con el consiguiente día de náusea y de agua mineral, mi máxima preocupación fue la de situar a Clara en la ciudad y la de visitar los sitios de su adolescencia. A los viejos sitios sagrados van los arqueólogos clarividentes y los apasionados peregrinos. Fue en devota peregrinación más que en curiosa investigación como yo recorrí los sitios de Clara en la ciudad. Compré algo en la tienda donde ella había vendido, y una empleada antigua me habló de ella con elogios ciertos y punzantes. Rondé la casa de sus parientes, donde ella había vivido, y vi salir del edificio a una joven rubia con un perrito y muchas pretensiones. Supuse que era la prima, la consabida prima fatua y neurasténica que había acribillado de envidias y distancias la esbelta pubertad de Clara. La responsable de que en el espacio interior de Clara hiciese tanto frío, fuese tan crudo y tan irremediable el invierno. Me sentí tentado a correr detrás de ella y a rogarle que me hablara de Clara, que me dijera su verdad sobre Clara, que yo estaba dispuesto a creérsela. Que me dijera que Clara era hipócrita, mala, egoísta, coqueta y hasta fácil. Que me dijera algo más. Que me dijera que los estudiantes la invitaban al cine y ella aceptaba y se dejaba tocar en las tinieblas. Que me dijera, por favor, algo más. Que me explicara por qué tenía tanto éxito en los bailes, por qué se la disputaban los muchachos; que me dijera si podía llamarse baile aquella manera de ceñirse a ellos. Que me dijera, por favor, lo que hacía o se dejaba hacer después del baile; las despedidas en el portal oscuro. Que me lo dijera todo, por favor. No me atreví. Quizá no fuera su prima. Y de serlo no me iba a complacer. Y en todo caso, yo sabía la verdad. No lejos de la casa, en la misma acera, había una sala de cine, gracias a la cual la amable ignorancia de Clara no era universal y absoluta. En la misma calle, pero en la acera opuesta a la del cine, había una iglesia. Clara era poco religiosa, pero no habría podido menos de cumplir con Dios y con la gente acudiendo con frecuencia a aquella iglesia, a oír misa y a recibir los Sacramentos.

- 18. 18 Crucé la calle y, como la iglesia estaba abierta, entré. Mojé los dedos en el agua bendita y me santigüé maquinalmente. En el altar mayor había una imagen de la Virgen. A la izquierda había un confesonario. Clara habría hincado alguna vez sus rodillas en la estrecha tarima de aquel confesonario, habría acercado su boca a la rejilla, y habría murmurado su breve repertorio de pecados. ¿Qué pecados? ¡Bah!, pecados tontos, rutinarios, pueriles. ¿Qué pecados? A ver, contra el primero: ¿alguna superstición? A ver, contra el segundo: ¿algún vano juramento? A ver contra el tercero, contra el cuarto, contra el quinto. A ver, contra el sexto. A ver, contra el sexto. ¿Alguna acción? ¿Algún pensamiento? ¿Algún deseo? ¿Algún espectáculo? ¿Algún baile? ¿Algún portal oscuro? Permanecí un momento de rodillas adivinando los pecados de Clara y sufriendo por ellos. Después me sentí tentado a rezar algo porque me fuese dado recobrarla. Me resistí pensando que era una impertinencia. Pero acabé cediendo a la necesidad de intentarlo todo antes de resignarme a perderla. Al salir, volví a tener en cuenta la pila del agua bendita; pero, en lugar de mojar los dedos en el agua, los dejé posarse un instante sobre el borde de la pila. Este contacto con el mármol húmedo me deparó la más intensa sensación de Clara de toda mi peregrinación. Al día siguiente regresé a Oramar absorto en Clara e inútil para todo lo demás. Arranqué de mi máquina una hoja en que se hablaba de lepra y de desprecio y se hacía mención de un tal Mauricio. ¡Al diablo el tal Mauricio! ¡Al diablo de una vez el tal Mauricio, con todo su tinglado de títeres! Mi absoluto era Clara. Clara tenía que ser mi personaje, mi creación, mi obra. Era en ella, en su alma y en su carne, donde yo tenía que tallar mi propia esencia, donde yo tenía que reproducirme, contemplarme y amarme. Era en ella, en aquel bloque de mármol silencioso, escogido por mí como por Miguel Ángel, en la misma cantera, donde yo tenía que realizar mi genio y lograr una estatua portentosa a la que yo también golpearía en la frente y diría «Habla». Y la estatua hablaría. Sería mi verbo, mi expresión, mi revelación. Sería mi salvación. Era mi única salvación posible. No podía dejarla escapar.

- 19. 19 Rompí en mil pedazos la hoja en que se hablaba de Mauricio e introduje en la máquina una cuartilla de papel timbrado con mi nombre. Me levanté y salí al jardín a pensar por entre los claveles sin objeto una carta capaz de conmover a Clara. Una vez escrita y arrojada al buzón, me encontré con ánimos para seguir viviendo una semana más. Pero pasó esa semana y la respuesta de Clara no llegó. Y a la semana siguiente, para no enloquecer del todo, tuve que emprender aquel largo, penoso e ignominioso viaje al pueblo de Clara, que sería preferible olvidar; el viaje en que vi a Clara vestida con un glasé negro familiar a mis manos y de un amarillo desconocido, posterior a mí, perderse en las tinieblas de un cine de pueblo en la atroz compañía de un individuo calvo, en mangas de camisa. Entra en escena el mozo 26, según consta en el frontis de su gorra. Numerado como un comparsa anónimo encargado de hacerme saber que la pingüe sirvienta se llama Soledad, como aquella Virgen pálida y bellísima de la noche del Viernes Santo, y de paso hacer una alusión pueril e indelicada a mi caso concreto. —¡Hola, Soledad! Un nombre inmerecido, impropio de esta enorme criatura. De utilizarla habría que cambiárselo. O dejárselo en Sole, la Sole; aquella Sole de las marchas logísticas que los buenos soldados de segunda barruntábamos cachonda y soez. El mozo pide una copa de anís. La moza se lo sirve de una botella en cuya etiqueta se ve una campesina con una botella, en cuya etiqueta ya apenas se ve la misma campesina con una botella, y así hasta lo invisible. Pero tendría que ser la misma campesina de carne y hueso la que sirviera el anís al mozo 26. Me registro los bolsillos en busca de recado de escribir. Mauricio no entra en mi tragedia, muy bien. Pero Mauricio es escritor. Mauricio puede crear el personaje que necesito. Mauricio puede escribir mi viaje a Vilavella, en tercera persona, hablando de un tal Sánchez, por ejemplo. Sánchez procederá de mí a través de Mauricio. Filioque, digamos. Filioque, sí, señor. A ver, un lápiz. Mauricio se enriquece, sometido a las vicisitudes simultáneas de crear y de ser creado. Conciencia de personaje manipulado por mí, como yo por mi autor o autores, y posibilidad de resarcirse creando a su vez un personaje a quien manipular a su antojo o poco menos.

- 20. 20 La libreta. Esta tarde, con las prisas, me he equivocado de libreta. Me he echado al bolsillo la alfabética, la de las direcciones. Escribiré en la Z, desierta sin duda. ¡Ah no! Dr. Zabala, Vías respiratorias. Un momento, doctor. La ventaja es que Mauricio puede despreciar a Sánchez o compadecerlo cruelmente; puede hacerle incurrir en alguna aberración patética que yo no me atrevería a referir; dejarla caer en truculencias o en gestos que en mí no pasaron de ideas disparatadas, y que yo no podría narrar directamente sin dar en el folletín y en el ridículo. La ventaja es que Mauricio puede escribir mal. En borrador, naturalmente, y con derecho al hornillo expiatorio. Pero, entretanto, yo me habré confesado. Se avecina otro tren que no es el mío. La cantina tiene dos puertas: una da al andén y otra a la ciudad. Por la de la ciudad huye un taxista que estaba cultivando a la Sole. Por la del andén sale corriendo el mozo 26. —Pues sí que viene puntual —dice la Sole, como despechada. —¿Qué tren es? —le pregunto. —Es el expreso de Madrid. —¡Buen tren! —le digo. Pero ella ya está tomando posiciones ante la inminente ofensiva de viajeros sedientos. Acude a reforzarla un barman cejijunto que la trata con evidente despotismo. El barman discute y modifica el emplazamiento de botellas y de bocadillos e impone su táctica a la Sole, que obedece pasiva y escéptica. Al fondo sigue la música grotesca y embrutecedora, interrumpida de vez en cuando por una voz mercenaria que me ordena perentoriamente afeitarme, lavarme los dientes, desayunarme, curarme el resfriado, hacer viajes a Lourdes y a Bruselas, tomar refrescos, leer semanarios, matar ratas, embellecer mi busto, adelgazar... Por la puerta del andén entran hombres negruzcos, portadores de cestas y farolas. A mi lado se instala un tipo de uniforme azul oscuro que lleva en la mano una gorra de galones plateados. Se limpia el sudor y pide una cerveza. Junto a él se sitúa un vivaz hombrecillo vestido de negro, de un negro cansado, desvaído, como si el hombrecillo empezara a olvidar a su difunto. El de uniforme, lejos de recordárselo, le invita a beber.

- 21. 21 En seguida llegan los viajeros auténticos, los viajeros propiamente dichos. Llegan desaforados, jadeantes; parecen prófugos, parecen espantados de su propia audacia. En el fondo todos se arrepienten de haber dejado el tren, de haberse aventurado tan lejos de sus departamentos, de haber abandonado sus bienes y familias, a riesgo de perderlo todo por una jugarreta del tren. Desconfían del tren. No lo pierden de vista. Lo vigilan con el rabillo del ojo. Beben sus cervezas de un trago. «¿Cuánto es? Oiga, ¿cuánto es?» Aturden a la Sole. Atosigan al barman. Una especie de segador descamisado exige que le llenen una bota de vino. Al saber el precio, protesta; pero paga, y se va corriendo a todo correr; uno que se ha salvado. Un viajante rechoncho pide un bocadillo de jamón. La sirvienta le dice que no hay. El viajante se ofende, enrojece de ira y se va mascullando amenazas. Son viajeros de verdad. Van a algún sitio. Yo estoy aquí en medio de ellos mirándolos con cariño, desconcertándolos con mi evidente calma, quizá usurpándoles un puesto; quizá, secretamente, envidiándolos. En un momento desaparecen todos, funcionarios, viajeros y hombres negruzcos, y me dejan aquí en evidencia sosteniendo la barra. La Sole me sonríe familiarmente como a un cliente fijo y antiguo. El barman me mira perplejo y vagamente hostil. Yo disimulo y pido otro vermut. —¿Con ginebra? —me dice la Sole. —Sí, claro. Con ginebra. La Sole echa vermut en un vaso acampanado. Llena ostensiblemente una copa de ginebra y la vierte en el vaso. No es eso lo que quiero. Pero no digo nada.

- 22. 22

- 23. 23 Aunque todo suceda en la ciudad, no le será difícil a Mauricio poner a Sánchez en situación de ver a Clara entrar en una sala de cine en compañía de un hombre calvo y bajito, y esto, sin duda, un domingo por la tarde, en que la ausencia de Clara se le habrá hecho irresistible al pobre Sánchez y le habrá obligado a quebrantar el voto de no volver a acercarse por las inmediaciones de la casa donde ella vive. Andará merodeando por allí, como perro sin amo, y verá al hombrecillo parado a la puerta de Clara. Sánchez tendrá el primer presentimiento cuando empiece a llover —porque no podrá menos de llover ese domingo por la tarde— y vea que el hombre, en lugar de marcharse, se refugia en el portal del edificio. Nos sería muy útil disponer de un bar cercano, un bar con terraza, a ser posible, donde Sánchez podría sentarse a esperar por tiempo indefinido y beber una cantidad prudencial de copas de coñac, no como yo, que en la circunstancia original me tomé unas catorce, con evidente asombro de la vieja que me servía; ahora reconozco que, aunque mezquinas y no mucho más grandes que dedales, fueron muchas copas para un café de pueblo. En el fondo, la vieja estaba bien tranquila; en el pueblo había guardia civil. Pero a partir de la quinta copa, me servía con desgana; se veía que por ella como si quería tomar cuarenta, pero que era por mí; se veía que la vieja lo sentía por mí. No dar lugar a eso con Sánchez; tres copas de coñac; máximo, cuatro. Y empezar a llover. Y tener que abandonar la terraza. No todo van a ser ventajas en la fábula e inconvenientes en la realidad, como no todo van a ser ventajas en la ciudad e inconvenientes en el pueblo.

- 24. 24 La terraza del café del pueblo estaba en los soportales de la Plaza Mayor, por lo que la lluvia sólo me afectaba moralmente, y pude seguir tomando mi coñac sin moverme de allí, agradeciendo aquel motivo plausible para estar allí, para incluso, haberme detenido en aquel pueblo, yendo a sabe Dios dónde quizá en moto; para quedarme indefinidamente allí, al abrigo de la lluvia, fingiendo leer aquel periódico que tenía extendido sobre la mesa y en el que no había más que tres robustos pilotos de línea consultando sus respectivos relojes de pulsera, una bella mujer pintándose los labios y una frase en letras gruesas repetida centenares de veces: «El Ejército persiste en sus propósitos del 13 de mayo». La lluvia era un buen pretexto para seguir sentado allí, en la seguridad de que a una hora u otra, un día u otro, Clara tendría que pasar por aquella plaza. Entretanto, todas las mujeres jóvenes que aparecían a lo lejos, eran Clara y todas iban dejando de serlo a medida que se acercaban a mí. Este mismo fenómeno puede ocurrirle a Sánchez, pues aunque la lluvia le obligue a abandonar la terraza, puede seguir al acecho desde el interior del bar, a través de las vidrieras, ocasión que puede aprovechar Mauricio para hacerle pensar pensamientos reveladores y recordar recuerdos oportunos, sacrificando la verdad a la emoción de alguna posible lectora, pues la verdad es que en esa situación en que se encuentra Sánchez no se piensa nada ni se recuerda nada; sólo se mira el sitio por donde se la espera; y de paso, se ven algunas cosas, se perciben olores, se oyen ruidos, se sigue siendo, desde luego, pero con casi todo el ser pendiente del sitio por donde se la espera. También en este aspecto la situación original era más ventajosa, porque las cosas que se veían de paso y sin querer, eran más insólitas, más pintorescas. Era, por ejemplo, la portada de la iglesia del pueblo, una portada que a simple vista representaba unos ochocientos años de antigüedad y que le hacía sentirse a uno algo violento, pero no lograba aminorar la importancia del problema; el problema seguía grave a pesar de los ocho siglos que contemplaban a uno, sin que por eso uno se abstuviera de pedir la siguiente copa de coñac, prefiriendo en último caso apartar los ojos de la bella portada románica, no sin antes descubrir en ella ciertos detalles góticos que le quitaban años, que le quitaban como mínimo cien años de encima; pero no dejaban de ser siete siglos riéndose de uno.

- 25. 25 Uno en cambio podía reírse de las elegancias pueblerinas del domingo por la tarde, aunque uno podía llevarse la sorpresa de tener que admirarlas. Al parecer se había extinguido la raza de las auténticas palurdas variopintas y cerriles; o quizá habían emigrado todas a la ciudad a romper cosas, a salir los jueves y a servir de tema de conversación. Por allí, por los soportales de la Plaza Mayor de Vilavella, pasaban chicas vestidas con buen gusto, algunas a la última moda; aquella joven señora, por ejemplo, tan 1925, que pasó varias veces delante de mi mesa empujando un carrito de niño; aquella jovencita que al acercarse resultó no ser Clara, pero tenía una graciosa chaquetilla abierta y, al pasar, se cubrió apuradamente el pecho con una de las alas, como si de repente hubiera tenido la tonta sensación de llevar un seno al descubierto. También pasó un hombre con un saco puesto sobre la cabeza, en forma de cogulla. Y un guardia civil con un niño en brazos. Y un grueso cura forastero, con dulleta y sombrero de felpilla, que saludaba campechanamente a todo el mundo. Y una pobre idiota cojitranca que comía pepitas de girasol y avanzaba renqueando, riéndose, haciendo visajes y hablando sola ante la indiferencia general, lo que me produjo cierto alivio, en previsión de alguna posible idiotez mía. Sánchez, en cambio, ocupará el tiempo de la espera, el tiempo esencialmente vacío de la espera, en pensar y en recordar de cara al público. Porque Sánchez tiene un público a quien atender, un público a quien darse a conocer, un público que no quiere saber nada de lo que pasa por la calle, si no es algo curioso y significativo. Si, sin querer, ve pasar a alguien, ha de ser alguien que le sirva de pretexto para un nuevo enfoque, para un nuevo matiz, para una nueva asociación de ideas; alguien útil, en fin, alguien que sirva para algo. En este aspecto, pueden ser eficaces las parejas. Siendo un domingo por la tarde, Sánchez, aunque sólo aparte los ojos de la puerta de Clara para mirar la hora —trabajo que a mí me ahorraba el reloj de la torre de la iglesia, que, aunque bronco y gruñón, daba las horas y hasta los cuartos de hora—, la tensa y tenaz línea visual que va de Sánchez a la puerta de Clara tiene que ser cortada por parejas de novios domingueros, por parejas de novios cuotidianos, por parejas de esposos, por parejas de amantes, por parejas recientes y precarias, por parejas todavía respetuosas, por parejas que se lo han dicho todo, que se lo han hecho todo; pero éstas no interesan tanto; Sánchez ha de ver parejas ilusionadas y felices, parejas que le hagan sufrir, Sánchez está allí para sufrir. Para sufrir de cara al público.

- 26. 26 Parejas. Todo el mundo en parejas. Sánchez, solo. Y al fin, una pareja más; una de tantas. ¡No! Sánchez, con todo el ser, dirá que no. Todas desde lejos eran ella. Ésta, no. Mala señal. Es ella. ¿Y por qué ha de dejar de serlo al acercarse? Todas, al acercarse, dejaban de ser ella. Ésta, no. Ésta es Clara, con otro. ¿Qué va a hacer Sánchez? Nada. Mirarlos. Esperar a que pasen. Ver que ella lleva abierto un pequeño y conocido paraguas rojo y que el hombre también quiere cobijarse debajo del paraguas, y pensar que por eso van tan juntos. Ver que al pasar frente al bar ella mira en su dirección y quizá lo vea, seguro que lo ve; ellas, en estos casos, siempre ven. Ponerse el impermeable, salir del bar y seguirlos a distancia. Verlos entrar en el vestíbulo del cine, de aquel mismo cine de la calle de Clara, ¿por qué no? Ella nunca fue exigente en materia de cine. Generalmente se dormía. Entrar en el cine detrás de ellos. ¿Con qué objeto? No sé. Pero se hace. Procurar ver dónde se sientan y buscar algún sitio desde donde poder mirarla sin ser visto. Y nada más; mirarla. A otro cualquiera le sería difícil distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero no a Sánchez, que quizá soborna a un acomodador para poder quedarse en pie, detrás de una columna, al margen de la fila de butacas. Desde allí podrá verlo todo, quizá más de lo que quisiera, en cuyo caso se pregunta si podrá resistirlo. Pero la actitud del calvo es correcta. Sánchez llegará a pensar que el calvo es un buen hombre y hasta será capaz de consolarse un poco, pensando que aquel hombre de aspecto honrado y pacífico puede convenir a Clara. Pero rechazará inmediatamente ese consuelo, traidor a su esperanza, a su esperanza maltrecha y moribunda; y quizá sea por salvar ese resto de esperanza por lo que Sánchez sale del cine, dejando a Clara con otro en las tinieblas, pero sin darla por perdida. Quizá esta noche le escriba una carta capaz de conmoverla. Ahora tiene que huir. Puede saltar a un taxi y dar la dirección de un bar del puerto donde hay una vendedora de cerillas que vende algo más que cerillas. Después nadie nos impide hacerle escupir sangre en el lavabo de una habitación de burdel. Y hacer que se lo cuente a ella en una carta quizá abyecta, quizá esperanzada todavía. O bien, en una carta ya desesperada, en la que Sánchez en cierto modo, escupa su sangre al angélico rostro de Clara.

- 27. 27 El revólver, de suyo, no sería inverosímil; pero sería impropio de Sánchez. No es que no se le ocurra. Puede ocurrírsele como tantas cosas, como tirarse al mar, como romper las lunas de los escaparates, como estrangular a la vendedora de cerillas. Pero Sánchez es de esos que cuando se trata de matar a alguien, empiezan por matarse a sí mismos. Y para eso, Sánchez puede ahorrarse el revólver. Ahora bien: Sánchez, al salir de la ciudad, camino de la montaña y de la muerte, ¿habrá renunciado a Clara por completo? ¿Habrá conseguido darla por perdida? Por nuestra parte, sí. Pero quién nos dice a nosotros que una vez abandonado en el monte, como Cristo por su Padre, que una vez solo y crucificado en la montaña, no lanzará su grito de agonía para que ella lo oiga y sepa dónde está; no le escribirá una nueva carta, quizá esta vez ensayando el tono amistoso y fingiendo darse provisionalmente por vencido, sólo para decirle dónde está; por si alguna vez necesita algo de él, por si alguna vez ella necesita de él. También se hace. Y lo normal es no obtener respuesta. Si se obtiene, es peor. Si se obtiene, es mejor no acordarse. Pero yo no puedo espantar de mi recuerdo aquellas letras rabiosas y punzantes; aquellas sílabas crispadas, astilladas, como graznidos, como dientes, como vidrios rotos, como interjecciones en algún rito de cafres; aquellas espantosas faltas de ortografía. No podía darme a entender de un modo más rotundo y más certero el atroz derrumbamiento de mi edificio en ella, la catástrofe de mis sueños de artífice amante de su obra. ¡Mi obra! «Emos acavado. Tagradeceré queno buelvas ha escrivirme». He aquí mi obra. La tengo aquí conmigo, en el bolsillo interior de la chaqueta. Me produce el efecto de un cilicio o de un trozo de hielo. Me sirve de calmante cuando Clara me duele demasiado. La Sole estaba mirándome detenidamente. Al ver que me doy cuenta, carraspea, y se pone a limpiar un vaso limpio. Quizá haya gesticulado o dicho alguna palabra en voz alta. Tendré que irme. ¿Por cuál de las dos puertas? Por cualquiera. Y en tal caso, dada mi indiferencia, el hecho de haber sacado billete parece motivo suficiente para tomar el tren. Tal es sin duda el designio de mi autor o autores.

- 28. 28 En el andén se nota otra clase de público. Un público vulgar, de cercanías. Parece que mi tren nace aquí mismo y muere cerca, esta misma noche. Sin duda es este que espera, ya formado. Más vale preguntar. Entro en la sala grande en busca de alguien propicio a la pregunta. —¿Es éste el rapidillo? —Sí; ése es. A mi lado, casi rozándome, pasa una muchacha corriendo. Atraviesa la sala negruzca y sale por la puerta de la ciudad. Parece haber escogido la ciudad. La sigo hasta la puerta. Me asomo a la ciudad, en cuya noche se me va a perder la muchacha. Todavía alcanzo a verla entre los árboles. Se ve que la muchacha corre sin una urgencia definida; que corre por naturaleza, porque sí; que ésa es su forma natural de ir por el mundo. Sus corvas entrevistas me resultan llamadas luminosas; me hieren como el morse de un lejano semáforo, transmitiendo un mensaje indecible. El pitido lacerante de la máquina me asusta mientras pienso que la ninfa fugitiva requiere un fauno persecutor. Lo siento, pero no puedo correr. Me vuelvo hacia el andén y veo, no sin emoción, que los vagones de mi tren empiezan a moverse. Todavía corriendo, llegaría. Lo siento, pero no puedo correr. Avanzo a mi paso normal y cuando llego al borde del andén, sólo queda la noche con todas sus vías disponibles.

- 29. 29 Todavía tengo el billete en la mano. Me he quedado con él en la mano, como cuando al manejar un cántaro viejo y resentido, nos quedamos con el asa en la mano y el cántaro cae al suelo y se rompe. Ahora lo conveniente es alejarse, antes de que lo sepa el hombre de la cara hiriente y del guardapolvo gris oscuro. Me disgusta tener que salir por la puerta de salida. Tiene que haber un medio más discreto, pero yo no conozco esta estación. Es la primera vez que la utilizo como fin de trayecto. Hasta ahora sólo había sido una estación de paso, una de tantas, en la que nunca se sabía si era prudente bajarse a beber algo y había que consultarlo con los vecinos de viaje, o en caso de silencio, imitarlos; apearse si alguno se apeaba, pero siempre con prisas y con miedo a quedarse en tierra. Ésta es la tierra en la que tan terrible era quedarse. En la que el miedo a quedarse era más fuerte que el hambre y que la sed. Sin duda caminando vía adelante llegaría a salir. Pero la noche es negra y siempre habría el peligro de tropezar con algo o el de tener que caminar indefinidamente y perder la ciudad. Lo importante, una vez perdido el tren es ganar la ciudad. El camino más corto es el de todo el mundo. El que indica la flecha con el letrero «Salida». A la puerta hay un hombre encargado de recoger los billetes. Le entrego mi billete y salgo a la ciudad. Puedo haber llegado en un expreso de remoto origen, con el firme propósito de pasar la noche en la ciudad. Puedo recomenzar la noche. Corregir esta especie de borrador de noche que he vivido hasta ahora. Tachar, romper, quemar dentro de lo posible, en pleno uso de mis facultades y prescindiendo de mi autor o autores.

- 30. 30 Lo que no sé de fijo es si mi autor o autores están capacitados para hacer descarrilar un tren en el que yo no viaje, y en especial un tren que yo haya más o menos deliberadamente perdido. Esto sucede a veces, cuando son otros los que pierden el tren. Siempre que descarrila un tren, se sabe de alguien que teniendo billete, había tenido que quedarse en tierra. Pero casi se puede asegurar que eso no va conmigo. Si el tren que acabo de perder descarrilase, sería por algún motivo ajeno a mí. Yo no tengo ningún inconveniente en que el tren descarrile; al contrario, más bien me halagaría. Pero no hay peligro. Mi autor o autores se guardarían muy bien de darme esa amable prueba de existencia. Me dan alguna prueba; pero de otra índole. Enfrente de la puerta de la estación estaban parados desde tiempo inmemorial tres taxis negros viejísimos, envejecidos en la espera. Los taxistas tenían que boxear en broma para no morirse de tedio. Pero bastó que yo necesitara alquilar uno, para que les llegaran no un cliente, ni tres, sino probablemente cinco; una afluencia insólita, increíble. Todo gracias a mí. Pruebas así, a montones. Cuando viajaba, era natural y axiomático que los asientos libres de mi departamento fuesen ocupados por excombatientes, sacerdotes y señoras de edad, mientras la viajera joven y hermosa, después de un momento de indecisión, caía indefectiblemente en el departamento vecino. Estaba regida por la misma norma y seguía el mismo procedimiento, el mismo estilo que la bola de la ruleta del casino de Niza y de todos los casinos de mi infortunio. Ahora habré de subir a la ciudad por esta odiosa escalera. Subiré despacio, a remolque de la barandilla y me detendré en cada rellano con el pretexto de contemplar el mar. Todavía no ha salido la luna y el mar no es más que la continuación sonora de la noche. Se percibe su aliento generoso y su rumor de toro enamorado. Pero apenas se adivina su inquietud en la sombría calma general. Sólo una vacilante orla de espuma lo distingue del resto de las cosas. La escalera es un paso frecuentado. Debo ceder la barandilla a esta mujer anciana que baja con la misma lentitud con que yo subo. ¿Qué edad puede tener? ¿Setenta años? Yo tengo veintinueve. Todos los que suben me adelantan, a excepción de un viejo decrépito que me sigue de cerca y parece decidido a pasarme. Me pasan los ancianos y las embarazadas. Disimulo mirando al mar que no se ve.

- 31. 31 El rellano. Me detendré. ¡Vaya! No puedo. Hay un hombre sentado. Hay un hombre sentado en el suelo. Un maldito mendigo sin piernas. Paciencia. Adelante. En el fondo no le guardo rencor. En el fondo detesto más a todos estos ágiles y maduros cretinos que me adelantan al subir. ¡Cómo se alegrarían de saber la causa de mi lentitud y de mi atroz fatiga! ¡Con qué inefable gozo se apiadarían de mí! Alguno, en su entusiasmo, llegaría a brindarme el apoyo de su brazo. Pero los más se contentarían con el deleite espiritual de saberme enfermo. El segundo rellano está libre. Llego sin aliento. Me detengo y me apoyo en el muro. El viejo decrépito que me seguía de cerca, me pasa con visible alegría y sigue subiendo tan ufano. Pero morirá antes que yo. Los otros también morirán antes que yo. Morirán de cánceres o de ataques cardíacos; se matarán en auto o serán arrastrados por las aguas. Serán llorados por cuatro de los suyos. Los demás dirán: «Ha muerto Fulano». Lo dirán sin malicia, sin verdadero gozo; pero sintiéndose agradablemente vivos. Vivir consiste en poder decir: «Ha muerto Fulano». Esto debo apuntarlo en la libreta con vistas a Mauricio. Esto, y el egoísmo que ha de servir de base a su insolencia. Sin olvidar que Mauricio está sano y que su egoísmo ha de ser más eficiente. Por ejemplo, mi reacción ante el mendigo inválido sentado en el rellano es inadaptable a Mauricio, pues Mauricio nunca llegará al extremo agónico de humillación y de fatiga que me ocasionan estos escalones. A duras penas llego al rellano superior pisando los talones del viejo decrépito, que quizá me confunde con la muerte y vuelve aprensivo la cabeza. ¡Arriba, vejestorio! Otro pequeño esfuerzo, y en la eternidad, como quien dice. Ascende, calve! Ascende, calve! [¡Asciende, calvo! ¡Asciende, clavo!] El viejo vuelve la cabeza y quizá me maldice in corde suo [en su corazón]. Pero el viejo sin duda no es profeta y éste no es terreno de osos. Al final de la escalera hay una plazoleta con un monumento alegórico. Atravieso la plazuela y me encuentro en lo alto de la Avenida Principal, que se me ofrece ancha y magnífica, y sobre todo, en leve cuesta abajo.

- 32. 32 Ahí tengo un cine. Cuando hoy dije en el restaurante de Oramar que venía a la ciudad, Mary, la camarera guapa y jovencísima, me preguntó si la invitaba al cine. Yo de pronto me ilusioné y le dije que sí. Pero en seguida me di cuenta de que hablaba en broma, pues ella, como todas las del pueblo, ya tiene su joven pescador sanote, serio y seguro, con quien arriesgarse en las tinieblas más placenteramente que conmigo. La gente entra en el cine. Me dan ganas de renunciar a todas las demás posibilidades nocturnas y de quedarme con esta apacible y discreta versión de la noche. Pero no puede ser. Después de mi aventura en la estación no puedo ponerme a vivir discretamente a la vuelta de la primera esquina. Y has de saber, Mauricio, que entrar solo en un cine siempre ha tenido algo de mal menor, de último recurso, de pequeño fracaso; uno de tantos fracasillos leves, veniales, cuya acumulación no basta para constituir un fracaso mortal; pero predispone admirablemente para él, crea la atmósfera propicia, origina un estado de fracaso general y difuso, relativamente soportable, mientras no se lo confiesa uno a sí mismo. Una de las primeras cosas que hace el buen fracasado es cavar un profundo hoyo en el fondo de sí mismo y enterrar en él su fracaso sin contar con nadie, aun en el caso de que tuviera alguien con quien poder contar. Ha de ser un entierro clandestino, como cuando los viejos avarientos enterraban sus onzas o como cuando alguna moza seducida entierra el fruto de su liviandad. Cuando la dignidad, como es frecuente, sale ilesa, el fracasado oculta su fracaso como un crimen, como una enfermedad vergonzosa. Sólo otro fracasado similar puede tener barruntos de algo. A veces se da el caso lamentable e injusto de que dos fracasados se encuentren por casualidad en cualquier parte, sentados en la terraza del mismo café, apoyados en el antepecho de un mirador sobre el mar o de un alto viaducto —situaciones frecuentes entre fracasados—, parados ante el escaparate de una librería donde probablemente no se expone ningún libro escrito por ellos, pero donde sin duda hay libros que los dos han leído con el mismo furor o con el mismo asco; nombres de autores que los dos envidian o desprecian; tema abundante de conversación. Los dos saben a qué atenerse mutuamente. Les ha bastado una breve mirada para descubrir, no sin cierta emoción, su trágica y secreta hermandad. Pero como buenos fracasados que son,

- 33. 33 un pudor invencible agarrota sus impulsos comunicativos, y aunque parezca absurdo, es una mirada torva y hostil la que los dos pobres hombres se dirigen, antes de marchar cada uno por su lado, para no volver a encontrarse nunca más. Tampoco puede negarse la posibilidad de que cualquier profano observe en nosotros determinados síntomas; y, sin llegar a una certidumbre absoluta, por carecer de la intuición propia del iniciado, llegue, por vía del simple raciocinio, a conclusiones muy plausibles sobre la naturaleza de nuestro mal. Un hombre como yo, de veintinueve años, no puede andar continuamente solo sin levantar sospechas. Uno procura defenderse de esas sospechas —que sin ser verdaderamente nocivas, escuecen en la piel como picaduras de insecto—, tomando ciertos aires convencionales, que si no llegan a justificar la soledad, la disimulan mucho. Uno puede por ejemplo tomar un aire despreocupado y frívolo, meter las manos en los bolsillos y caminar sin prisa mirando a todas partes, silbar, mirar con descaro a las muchachas, saludar con un gran gesto a un supuesto amigo que pasa por la acera de enfrente; acariciar la cabeza de un perro o de un niño sonriendo a la propietaria del perro o del niño; comprar una revista ilustrada, enrollarla hasta obtener un delgado cilindro con el que irse golpeando la pierna al caminar; pasar de la acera a la calzada y de la calzada a la acera dando un pequeño salto juvenil; y así hasta cerciorarse de que los tábanos de la sospecha se han hartado de zumbar a nuestro alrededor y han escogido otra víctima menos prevenida. Otro método de defensa eficaz es el de caminar de prisa, a grandes zancadas, y a ser posible, con una cartera bajo el brazo. El contenido de la cartera es lo de menos; puede estar vacía o contener algún periódico atrasado; lo importante es el efecto que produce y el apoyo moral que representa. Un hombre con una cartera bajo el brazo puede andar solo durante mucho tiempo; pero es indispensable que camine de prisa, que dé siempre la impresión de ir a algún sitio. Cualquier indolencia o languidez en el paso podría serle fatal, anularía el efecto de la cartera. Si algún día siente la necesidad de dar un paseo lento y pacífico, ha de emigrar al campo o tiene que buscar, a cualquier precio, una compañía.

- 34. 34 Yo pagaría bastante por una compañía. Y me contentaría con cualquier cosa, con Mary, con cualquiera, para poder seguir solo impunemente. Pero de momento habré de contentarme con la compañía de la gente sentada a las mesas próximas a la mía, en alguno de estos restaurantes que me salen al paso, recordándome que debo cenar. Aquí tengo uno de buen aspecto, pero casi vacío. Paso de largo. Entro en este de aspecto más humilde, en el que oigo bullicio de conversación.

- 35. 35 El camarero me ofrece una mesa junto a la vidriera, de cara al tráfico y a las posibles transeúntes de la avenida principal. Le agradezco la oferta, pero no me veo con ánimos de volver la espalda a los demás comensales, que también me inspiran curiosidad, y entre los cuales hay mujeres, quizá no tan valiosas como las transeúntes de la avenida, pero más estables, más cultivables, y probablemente sentadas en posturas negligentes, prometedoras de vistosos descuidos, dada la ligereza de sus claros vestidos veraniegos. Una vez instalado, me doy cuenta de mi equivocación. Pero la sonrisa franca y maternal de esa robusta dama extranjera, vestida con un mono de peto, me sienta bien, atenúa mi desengaño. Todos los comensales son extranjeros. Hay una familia rubia y sonrosada, compuesta de matrimonio, niña modosita y niño casi albino, inquieto y preguntón. En otra mesa hay dos maduras y apacibles parejas; la mitad de una de ellas es mi amiga, la dama de la sonrisa y del mono de peto. La mesa más lejana está ocupada por una pareja joven de aspecto feliz. El restaurante es pequeño y produce el agradable efecto de estar lleno. Mientras el camarero va a buscarme la carta, tendría tiempo de rezar un padrenuestro casi íntegro, modificando sólo aquella petición del pan, pidiendo el hambre en lugar del pan. El hambre nuestra de cada día dánosla hoy. Y pensar con envidia en los hambrientos. Pensar: bienaventurados los hambrientos. Desgraciados los que no tenemos hambre, y seguimos comiendo en buenos restaurantes dos veces al día. Más nos valiera ser mendigos ansiosos de mendrugos de pan y de residuos de tocino rancio, o anhelar las bellotas de los puercos, o tener que robar para no morir de hambre. Más nos valiera eso, que poder elegir, sin hambre, un menú gastronómico —¡qué asco de palabra!— en la carta que ahora ceremoniosamente, me entrega el camarero.

- 36. 36 Langosta y quizá pollo. Si bien la langosta de no verla llegar a la mesa, íntegra y magnífica en todo su rojo y aparatoso esplendor, pierde mucho aliciente para mí. He aquí otro inconveniente de andar solo. Pediré langosta y me traerán lo que me merezco: una ración individual. Vae soli! [¡Ay del sol!] Encargo langostinos. Dicen que es el plato más solicitado por los reos en capilla. ¿Y después pollo o entrecot? Teniendo en cuenta que ni el pollo ni el entrecot me apetecen, mi elección debe regirse por un criterio utilitario y científico, en virtud del cual me inclino por el entrecot; aparte del tremendo peligro de que el pollo esté grasiento y del saludable efecto psicológico de un sólido entrecot, entre sanas y honestas patatas fritas. También hay pato a la naranja. Pero volvemos a tropezar con la realidad amorfa y decepcionante de la ración individual. Si fuéramos más, si fuéramos, por ejemplo, cuatro, como esa familia rubia y sonrosada, sólo que a nuestro estilo moreno e impaciente; o si fuéramos dos, ella y yo, como esa pareja joven que trasciende a la luna de miel y que yo no me atrevo a mirar mucho porque sé que van a hacerme daño; si fuéramos los dos, ella y yo, ella en esa silla de enfrente, vacía, como siempre suele estarlo mi silla de enfrente; ella, tan inexperta en todo, a la que me sería tan fácil y tan grato asombrar, entonces merecería la pena elegir, entonces pondría mis cinco sentidos en la elección de un menú noble y espectacular, mientras que así lo único que me queda es evitar el escollo de la ración individual y pedir concretamente y ya en alta voz, puesto que el camarero está a mi lado con el lápiz alerta, langostinos y un buen entrecot. Con los langostinos, mayonesa. Con el entrecot, patatas fritas. Vino, naturalmente. Del país. Plinio habló con elogio del vino del país. El camarero me da la razón y se retira. «Oiga», lo llamo. Le sugiero que para empezar podría traerme unos espárragos. Le parece muy bien. Evidentemente, mi elección de menú ha inclinado su ánimo a mi favor, y al pasar frente a la mesa de la familia rubia y sonrosada que se debate encarnizadamente con el estofado del cubierto, abundante en nervios y cartílagos, les dirige una mirada de conmiseración, no exenta de cierto orgullo nacional. Tarda segundos en venir con una botella de marca, que por casualidad ha encontrado en la nevera y está verdaderamente a punto.

- 37. 37 Le digo que la abra. Me obedece. Antes de llenar mi vaso, vierte unas gotas en otro, que retira. «Si le parece, la pondremos en un cubo con hielo.» Me parece. Todo esto formará parte del fracaso de Mauricio. Quizá algún día le interese a alguien saber mi verdad. En verdad, por unas razones o por otras, mi carrera en la Conhor, (Construcciones de Hormigón S. A.), fue rápida y brillante; en pocos años, logré una ventajosa situación mundana y material, un franco éxito, que al ser mío, no dejaba de ser absurdo. Había muchas probabilidades de que se tratara de un error, como cuando sueltan a un preso equivocadamente. Pero en todo caso, lo prudente era callar y aprovecharse, si bien en mi afán de justificar de algún modo mi éxito, comprendí con alivio que aquel grosero triunfo material implicaba una atroz bancarrota de valores espirituales; que aquella privilegiada situación externa no era sino el magnífico sepulcro de mis sueños heroicos; que si era cierto que el porvenir me sonreía, era con sonrisa sarcástica, prometedora de tardíos arrepentimientos, de «el pesar de no ser lo que yo hubiera sido — la pérdida del reino que estaba para mí», y que, en resumen, aquel éxito, basado en la negación de mis antiguos ideales, en la apostasía de mi profunda religión, aquel éxito, era en verdad mi gran fracaso; mi segundo fracaso importante, quizá el definitivo. Con esto, me tranquilizaba. Conforme. Siendo un fracaso, conforme. No había error. Yo era el sujeto requerido. Y siendo un fracaso, duraría. Merecía ser definitivo, tanto por su importancia como por ser mío. Yo tenía derecho a un fracaso extraordinario y vitalicio. Allí estaba mi historial, con mis proezas. Sólo parecía haber habido una excepción: mi empleo en la Conhor, que desde aquella mañana en que leí el anuncio en el periódico y decidí acudir, para llevarme la indecible sorpresa de ser recibido por Daniel Bellido, compañero de estudios y excelente amigo, hasta el atardecer del día en que el pobre Ros dejó vacante el opíparo cargo de jefe de transportes, para emprender un viaje sin dietas ni retorno, había transcurrido bajo una constante buena estrella; pero ahora tenía la explicación. ¡Un gran fracaso! —me decía con mental amargura. Me quejaba, protestaba, refunfuñaba, como el administrador infiel que trata de disimular sus desfalcos quejándose de la mezquindad de su sueldo.

- 38. 38 Pero de poco me sirvió. Mis cautos y mentirosos refunfuños no engañaron al amo. El derecho que yo creía tener a fracasar alguna vez a gusto mío, quedó abolido por la brutal sentencia de un juez de bata blanca que me dio a elegir entre el destierro o la muerte. Y es en este punto de mi borrador donde mi verdad se bifurca. Mauricio se queda con mi fracaso incólume y Sánchez se va con mi fracaso fracasado. Transfiero a Sánchez mi fracaso cruente y dejo a Mauricio con el incruento, que en él ha de ser más puro, más decantado, más patente. Una de sus manifestaciones secundarias puede cifrarse en algo parecido a esto: el cubo de hielo con la botella de vino generoso y la silla de enfrente vacía. Saco la libreta y escribo. La silla de enfrente vacía es para Sánchez una ausencia única, concreta e irreparable. Para Mauricio es una soledad consciente y merecida, que él lamenta y razona amargamente, pero de la que él solo es responsable. Escribo debajo de Téllez María Elvira. La señorita. María Elvira, secretaria del Viejo Supremo. Los más altos jerarcas de la Conhor temblaban ante ella, y doblaban humildemente la cerviz. Pero, fuera de la oficina, era otro caso desesperado de soledad con la agravante de sexo femenino, de rigidez, y de diez años más. Puedo traspasar íntegramente a Mauricio mis relaciones con ella; mi funesto descuido de su femineidad, en favor de un compañerismo igualitario que ella parecía apreciar al principio, pero que al fin me valió su odio. María Elvira apreciaba mis conocimientos y mis críticas. Leía las obras que yo le aconsejaba aun tratándose de autores mal avenidos con sus creencias y sus normas. En cambio, era una melómana apasionada y erudita. Lo que para mí era simplemente Beethoven o Chopin, para ella era además Furtwangler o Klemperer, Brailowsky u Horowitz, la Orquesta Sinfónica de Viena o la Filarmónica de Nueva York. Yo la consultaba siempre antes de adquirir algún disco. Pero nunca se me ocurrió regalarle unas flores o celebrar la belleza de sus manos. María Elvira estaba lejos de ser una beldad, pero administraba hábilmente sus encantos. Recuerdo con nostalgia sus rodillas cuando estaba sentada frente a mí. Entonces se las despreciaba tercamente, tenía escrúpulos, me sentía violento, me parecía grosero y humillante demostrar el menor interés por sus hermosas piernas. La miraba a la cara y le hablaba de Gide y de Camus. Ella me prestaba una atención risueña; pero en su fondo, sigilosamente, se instalaba el despecho.

- 39. 39 En la Conhor se hablaba de ella con determinada sonrisa, en la que se vislumbraba la intención de sugerir hasta qué punto las piernas perfectas y sabiamente administradas de la señorita María Elvira no eran ajenas a su omnipotente influjo sobre el Viejo. En realidad, no había que excluir alguna vaga e inoperante liviandad por parte del Viejo. Como no había que excluir, por parte de María Elvira, una fina estrategia que consistía en combinar un jovial y ostensiblemente falso estado de alarma ante los posibles ataques del joven que el Viejo se creía, con una condescendencia maternal y mimosa para los caprichos innocuos, las pequeñas desidias, las pequeñas trastadas del niño que el Viejo empezaba a ser. No era cuestión de piernas, sino de cerebro. De aquí que fuera fácil olvidar su condición de hembra. Pero la hembra no me lo perdonó. Una palabra suya hubiera bastado para contrarrestar en el ánimo del Viejo los estragos de la calumnia y de la envidia. Y no la dijo. Algo se ríe en mí cuando habla de calumnia, pero la envidia era cierta y poderosa. Había aquella sabandija de Teba y aquel infame vejestorio amarillo y carraspeante de Peláez. Teba era un inculto, un chupatintas, pero a fuerza de servilismo y de bajeza había llegado a ocupar un alto puesto. María Elvira lo detestaba, como todo el mundo; sólo que ella estaba en situación de hacérselo notar. En cuanto al expectorante y sifilítico Peláez, ya era una fobia física, una invencible repulsión, lo que María Elvira sentía por él, sobre todo desde el día en que el muy puerco le había salido con proposiciones deshonestas. Ella decía que las proposiciones habían sido matrimoniales, pero su reacción la desmentía. En caso de proposición matrimonial, María Elvira hubiera dicho que no, pero no se hubiera indignado tanto. Peláez era el típico esperpento coleccionista y erotómano, que en su afán de conciliar la libido con la filatelia, había llegado a dedicar un álbum al Desnudo en el sello. Debo ser franco y justiciero en el traslado de aquel muladar de intrigas, rencores y vilezas que formaba la burocracia de la Conhor, Construcciones de Hormigón, S. A. Por ejemplo, no debo olvidar que Teba y Peláez se odiaban a ojos vistas y procuraban perjudicarse mutuamente. Pero llegado el momento de contrariarnos a Bellido o a mí, olvidaban sus resquemores y formaban una alianza

- 40. 40 inquebrantable. Teba y Peláez, con sus respectivas cuadrillas de adictos y de esclavos, formaban la facción tradicionalista y antihigiénica de la plantilla de la Conhor, en oposición al dinamismo, a la ventilación y al espíritu de iniciativa, preconizados por Bellido, joven técnico vocacional e inteligente. La diferencia de edad y de formación agravaban la contienda, que, como es de suponer, no tenía lugar a campo abierto, sino detrás de las sonrisas y de los apretones de manos, que Teba solía reforzar con cariñosas palmadas en la espalda. Sin duda había algo más hondo y menos innoble que los motivos de Teba y de Peláez en el origen de aquella sorda y tenaz lucha intestina. El pobre Ros hablaba de dos escuelas frente a frente: la escuela del manguito y la escuela del robot. Entre los del manguito reinaban la calvicie, la caligrafía y la fidelidad, pero escaseaban la inteligencia y la cultura. Los del robot eran como mínimo bachilleres, reclutados por Bellido y seleccionados entre mil, gracias al método de los anuncios, método duramente criticado por los jerarcas del manguito, que preferían y practicaban el tradicional y autóctono de la recomendación y el compadreo. Pero todo esto puede quedar incongruente o bajo de tono. Sin salir de los intestinos de la Conhor, tengo casos tan aprovechables como el de Ros, mi antecesor en la jefatura de transportes, que murió de cirrosis a los cuarenta años. Corría la voz de que su esposa cometía adulterio con el vicepresidente señor Mínguez, conocido en los medios del robot por el apelativo de Sixto el Gordo. Era en efecto un tipo obeso, pero no abdominal, sino proporcional, de elevada estatura e increíblemente ágil, bailarín excelente, cliente habitual de las salas de fiestas, a las que solía invitar a matrimonios afines, para poder bailar con las mujeres de sus amigos. Sin duda fue esta inocente manía de solterón lo que motivó el rumor de su comercio ilegítimo con la mujer de Ros, muchacho inteligente, pero alcohólico y débil de carácter. Así se explicaban algunos la ascensión de Ros, y otros, su obstinación en la crápula, a pesar de su talento y de su hígado. En todo caso, Ros murió en olor de aguardiente y de ignominia, y lo enterramos sin demasiados comentarios una tarde de lluvia. Cuando, a los pocos días, me hice cargo de su despacho, descubrí con sorpresa que Ros había sido un hombre laborioso, minucioso y honrado.

- 41. 41 Mi nombramiento fue una victoria de Bellido sobre eje chirriante Teba-Peláez, que ya tenían a punto su candidato, calvo y calígrafo. La señorita María Elvira hizo de Duguesclin a mi favor. No lo supe hasta mucho después, cuando cayó Bellido. Porque Teba y Peláez acabaron por acogotar a Bellido. Yo estaba ya en Montclar cuando supe que Bellido había sido enviado como simple ingeniero a hacer un puente sobre un pequeño río en una lejana provincia. Me puse en guardia, pero tardíamente. Teba había sido nombrado ya inspector extraordinario con plenos poderes para la revisión financiera de las obras de la presa de Montclar, de las que yo era responsable administrativo. El responsable técnico era un ingeniero alemán, puro y distante, que había instalado su despacho en una barraca de bidones y me dejaba en paz con mis fichas y mis nóminas, limitándose a percibir su sobre quincenal algo más abultado que los otros. Los contratiempos me vinieron por mi propio auxiliar de oficina que parecía un cretino de confianza y resultó ser un pérfido y venenoso espía de Teba. En las cancillerías del manguito se fraguaba inexorablemente mi caída. Yo estaba tranquilo y descuidado. Tenía razones para creer que el último apretón de manos de Teba había sido sincero. La sentencia de mis jueces de blanco, me había obligado a transferir el anhelado despacho de transportes al candidato de Teba y de Peláez. Renunciando a mi cargo en la Central, había pedido una plaza en alguna de las obras que tuviese la Conhor en cualquier sitio alto y agreste. Mi humilde demanda había conmovido las entrañas de cemento de la Conhor, y sin mengua de mi sueldo ni de mis privilegios, se me había destinado a Montclar. Por especial disposición del Viejo Supremo, la oficina de Montclar dependería directamente de Bellido y no de Peláez, como era de rigor. Mis partes iban dirigidos a Bellido, que había montado en la central una oficina independiente, que correspondía a la de pie de obra. El Viejo Supremo era una especie de Torquemada irreductible, una especie de Júpiter, señor del rayo. La Conhor era él. Pero era además un viejo zorro zigzagueante y subrepticio, propenso al dolo y amigo de emboscadas. Ahora sé que aquella medida excepcional de relacionarme directamente con Bellido excluyendo a Peláez, fue más que una oportunidad de ensayo para nuestros métodos, un golpe montado por nuestros enemigos, que a la vez habían tomado las

- 42. 42 medidas necesarias para sabotearnos y poner al Viejo ante la evidencia de nuestro fracaso, cuando no de nuestra irregularidad. El Viejo se había prestado a la treta y todo había salido a pedir de boca; de la pérfida y sardónica boca de Teba; de la desdentada y negruzca boca de Peláez. El mismo día que tuve noticia de la caída de Bellido, recibí la comunicación de la próxima llegada a Montclar del señor Teba, Apoderado de la Conhor. Se me rogaba le facilitase la tarea de demostrar que las sospechas que se abrigaban contra mí eran justificadas. La carta estaba firmada por el Viejo, pero redactada y escrita por la señorita María Elvira. Yo contesté celebrando la curiosa coincidencia de que se hubiera tomado aquella medida justo en el momento en que yo había decidido dimitir. Pero añadiendo que, en vista de ello, yo me avenía a aplazar mi decisión hasta después de la visita del señor Teba, a quien tendría sumo gusto en cumplimentar. Que me parecía superfluo hacer constar que el motivo de mi decisión era mi estado de salud, no muy boyante a pesar de la altura. Que en la espera del honor de ponerme a las órdenes del señor Apoderado, quedaba su seguro servidor. La respuesta no tardó ni desmereció. En ella se comprendían perfectamente los motivos de mi decisión, sin que por eso ésta dejara de resultar dolorosa. Se me agradecía cordialmente el sacrificio que estaba dispuesto a hacer al aplazarla, subordinando mi propia salud a los intereses de la Empresa. Pero la Empresa, en conciencia, antes de aceptar ese sacrificio, se creía dolorosamente obligada a aceptar mi dimisión. Se me recomendaba cuidarme y dejar la oficina en manos de mi auxiliar, que recibiría instrucciones directas del señor Teba. Se esperaba verme por aquella casa en alguno de mis próximos viajes a la ciudad y poder expresarme de algún modo la gratitud de la Empresa por mis múltiples y valiosos servicios. Se me estrechaba calurosamente la mano y se me daban unas palmadas en la espalda. La carta, aunque firmada por el Viejo, e inspirada por Teba, estaba redactada y escrita por la señorita María Elvira. Así y todo, no le guardo rencor. No siento nada contra ella. Quizá me basta con saber que está completamente sola y que ya es casi vieja y que ha sido joven en vano. Es más: me gustaría tenerla aquí, sentada en la silla de enfrente, y comentar con ella mi proyecto de borrador. Entretanto me fijaría en su escote y trataría con claro disimulo de llegar a rozar furtivamente, accidental e involuntariamente, por debajo de la mesa, sus rodillas.