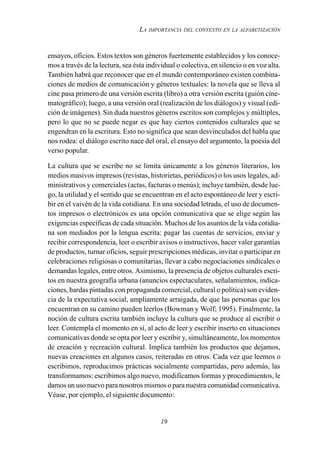

La alfabetización es un proceso social y cultural que va más allá de aprender letras, involucrando prácticas comunicativas mediadas por la escritura y contexto. La lectura y escritura deben ser contextualizadas, ya que su importancia radica en cómo nos relacionamos socialmente y cómo se construye el significado en la comunicación. La educación debe enfocarse en el desarrollo de competencias comunicativas y la conexión con la realidad, en lugar de limitarse a aspectos mecánicos del lenguaje.