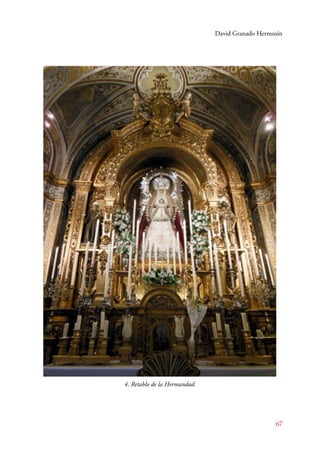

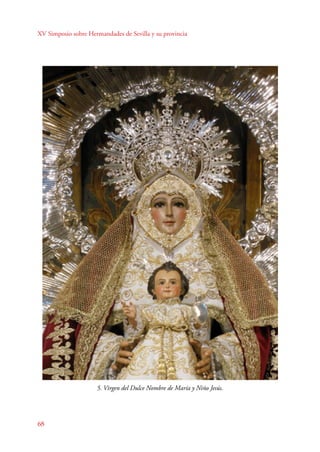

Este documento presenta tres resúmenes de ponencias del XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. La primera ponencia analiza el ajuar textil y el palio de plata de la Virgen de la Soledad de Cantillana durante el siglo XVIII. La segunda estudia la historia de la Hermandad de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de Alcalá de Guadaíra entre 1952 y 1966. La tercera presenta una breve antología comentada sobre la presencia de Federico García Lorca en la Semana Santa de Se

![David Granado Hermosín

43

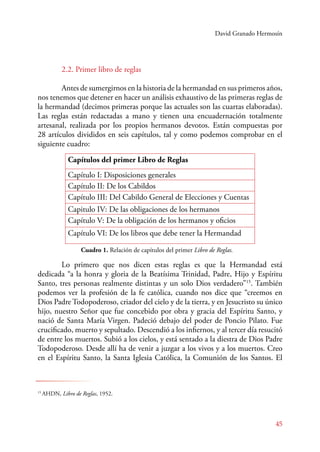

2. Etapa fundacional y primeros años de la Hermandad (1952-1966)

2.1. Acta fundacional de la Hermandad

E l 10 de mayo de 1952 se reunieron el párroco de la iglesia de San

Sebastián con los hermanos fundadores D. Manuel García Recacha, D. Jesús

Anquela Arenas, D. Manuel Pineda Calderón, D. Celestino Pineda Ordóñez, D.

Alejandro Ojeda Olivero, D. Francisco Díaz Bozada, D. Fernando Sola Gandul,

D. José María Cerero Sola, D. Joaquín Romero Gavira, D. Rafael Fuentes

Cariño, D. Francisco Ramírez Riva, D. Antonio Vals Calderón, D. Manuel

Gómez Díaz y D. Pedro Báñez Peña. Esta pequeña comitiva se dispuso a elaborar

las primeras reglas con las que contó dicha Hermandad (que trataremos más

adelante), aprobadas el 31 de julio del mismo año. En el Libro de Actas I podemos

ver el acta fundacional de la Hermandad que dice así:

“Acta de constitución de la Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce Nombre

de María con carácter de Caridad el día 10 de Mayo de 1952.

En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, siendo las veintiuna horas del día

10 de Mayo de 1952, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Cura Párroco de

San Sebastián, don Juan Otero Gómez, en la sacristía de dicha Parroquia los

componentes de la Junta con carácter provisional formada que se relaciona al

margen [los mencionados arriba] con el solo objeto de fundar la Hermandad de

Caridad con el título de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María.

Abierto el acto el Sr. Cura Párroco expone el deseo manifestado de fundar

en esta Parroquia una Hermandad cuyos fines sean practicar la Caridad entre

los feligreses pobres de ambas Parroquias de Santiago y San Sebastián bajo la

advocación ya dicha de Ntra. Sra. del Dulce Nombre, exhortando a los reunidos

para que dado el fin que se persigue propaguen entre los vecinos de la población

el carácter humanitario de esta Hermandad con el fin de conseguir la inscripción

del mayor número de hermanos.

Hacen uso de la palabra varios de los asistentes hallándose conforme

con los postulados a seguir por esta Hermandad, aceptando de buena fe y

prometiendo prestar la máxima colaboración hasta conseguir que la Hermandad

que hoy se funda consiga el mayor esplendor en sus cultos y la máxima profesión

en sus aportaciones para remediar la pobreza de las clases necesitadas.

Interviene nuevamente el Sr. Cura Párroco manifestando que visto el](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-43-320.jpg)

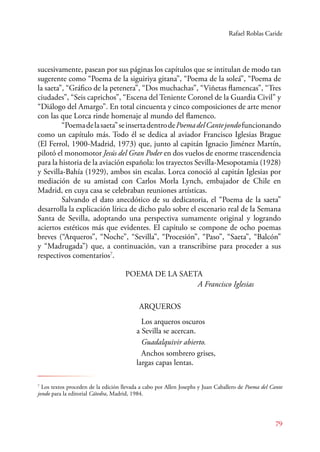

![Rafael Roblas Caride

ciudad hispalense: “Sevillanos, finos y fríos”. Los arqueros se congregan así en la torre

para lanzar sus saetas (sus flechas) de amor –pero también de muerte– coincidiendo

con la llegada de la primavera a la ciudad. Para conseguir todo esto, el poeta se basa,

una vez más, en la imaginería tradicional medieval. Lorca une de esta manera los dos

aspectos fundamentales de la gran fiesta barroca: la exaltación de la vida por medio de

la explosión de los sentidos a la primavera, proyectada sobre el telón de fondo de las

cofradías que procesionan con el cadáver de Jesús, es decir, con la escenografía de la

muerte.

A partir de aquí, la glosa se distribuye abordando matices aparentemente

inconexos de la capital andaluza para configurar un retrato subjetivo y sentimental

de la misma. En la primera estrofa, su arquitectura física llena de recovecos y el difícil

carácter de la ciudad, enrevesado y lleno de paradojas (“[…] y los enrosca / como

laberintos. / Como tallos de parra / encendidos”). En la segunda, se fija en el “cielo”, en

el “llano” y en el “río” para construir una bella metáfora donde cielo y tierra conforman

el arco que dispara la flecha del Guadalquivir, –nuevamente el símbolo de la saeta se

repite–. Finalmente, la tercera estrofa ahonda en la dimensión profana la ciudad que

celebra la fiesta con un carácter desbordado y excesivo –báquico y dionisiaco–. En

suma, con el barroquismo exagerado que caracteriza la estética de nuestras procesiones.

El estribillo (“Sevilla para herir./ Córdoba para morir”) insiste en la

contraposición de caracteres entre las dos capitales a las que baña el Guadalquivir.

Sevilla es la herida, el desgarro de las saetas que se clavan como aguijones y dejan

temblando el cuerpo por el exceso. Córdoba, en cambio, es para Federico aquella

ciudad manuelmachadiana “callada”, íntima y funesta, sobre la que sobrevuela

un halo de tragedia consumada que no se da en Sevilla. Esta percepción trágica

lorquiana aplicada a Córdoba, como bien apuntan Allen Joseph y Juan Caballero,

es la que después le haría exclamar en “Canción de jinete” del libro Canciones:

“La muerte me está mirando / desde las torres de Córdoba”8.

83

PROCESIÓN

Por la calleja vienen

extraños unicornios.

8 Op. cit., pág. 167.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-83-320.jpg)

![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia

90

MADRUGADA

Pero como el amor

los saeteros

están ciegos.

Sobre la noche verde,

las saetas

dejan rastros de lirio

caliente.

La quilla de la luna

rompe nubes moradas

y las aljabas

se llenan de rocío.

¡Ay, pero como el amor

los saeteros

están ciegos!

El poema que cierra el capítulo es uno de los más brillantes en cuanto a

expresión y plasticidad de las metáforas utilizadas. Ya en la primera estrofa del

poema, los saeteros, esos mensajeros fatales que asedian con sus sensuales flechas

la ciudad, toman como referencia la representación de Cupido. Cupido era el

dios del amor de la mitología helénica. Hijo de Venus, se caracterizaba por su

caprichoso tino –de ahí la ceguera en la correspondencia del amor– y por un carcaj

en el que se mezclaban flechas, con puntas de oro o plomo, que provocaban la

pasión amorosa o el odio en sus víctimas.

Pero el desarrollo de las dos estrofas siguientes es lo más logrado del

conjunto. Las flechas de los “saeteros”, es decir sus saetas cantadas –ya que se sigue

jugando con la polisemia de la palabra–, cruzan y convulsionan una noche que,

bellamente, se adjetiva con el color “verde”. Para Lorca el verde no es el color de

la esperanza sino el del misterio, el de lo puro, el de lo auténtico que hunde sus

raíces en el corazón de la naturaleza y, para comprobarlo, basta con recordar los

repetidos versos de arranque del “Romance sonámbulo” del libro Romancero gitano

(“Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas […]”). En contraste con

este paisaje, las flechas “calientes” de las saetas dejan el color morado del “lirio”, de

la pasión y del sentimiento de los arcanos secretos de un cante que se hunde en el](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-90-320.jpg)

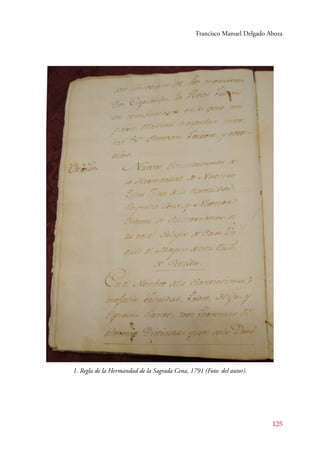

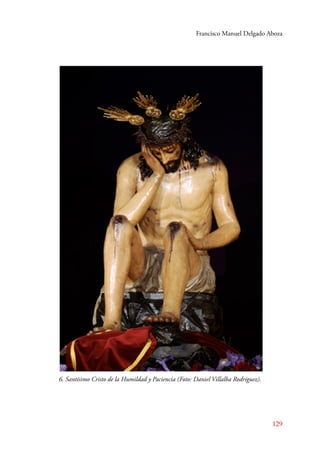

![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia

quien rendirá sus Cuentas, quando se estime combeniente; y que en caso de querersele

reunir á otra, u otras, no hará la menor resistencia, ni á transferirse á otra Yglesia;

somos de dictamen que deve subsistir, y lo mismo sus Ordenanzas, o como sea del

agrado de V. A. Sevilla seis de Noviembre de mil setecientos noventa. Benito Ramirez

Hermida. Don Fransisco Bruno. Don Isidro de la Hoz. Don Josef Olmeda y Leon.

Don Josef Lopez Herreros. Don Fransisco Suarez de Deza Yebra. Don Josef Maria

Valiente y Brost. Don Bernardo Falcon. Y visto todo por los del nuestro Consejo, con

lo expuesto en su razon por el nuestro Fiscal, por auto que proveyeron en quince del

corriente se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la qual, sin perjuicio de nuestro

Real Patrimonio, y derecho de terzero, aprovamos las Ordenanzas formadas para el

regimen y gobierno de la Hermandad del Santissimo Christo de la Humildad, sita

en el Colegio de San Vasilio de la misma Ciudad de Sevilla, con las adicciones que

propone la nuestra Real Audiencia en su informe de seis de Noviembre ultimo. Que

asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid a diez y nueve de Febrero de mil setezientos

noventa y uno. El Conde de Campomanes. Don Francisco García de la Cruz. Don

Pedro Andrés Burriel. Don Pedro Flores. Don Miguel de Mendinueta [rúbricas].

124

Yo Don Manuel Antonio de Santisteban Escribano de Cámara del Rey

nuestro Señor la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Por el

Secretario Escolano [rúbrica]. Registrada Por el Canziller mayor Leonardo Marques

[rúbrica]. Derechos veinte y quatro reales.

Secretario Escolano. V.A. aprueba las Ordenanzas insertas, formadas para el

regimen, y gobierno de la Hermandad del SSmo. Christo de la Humildad, sita en el

Combento de San Vasilio de la Ciudad de Sevilla.

Derechos sesenta y nuebe reales y medio de vellon”.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-124-320.jpg)

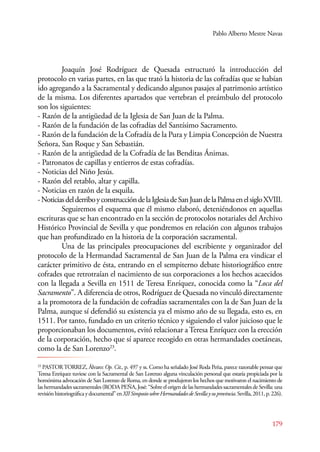

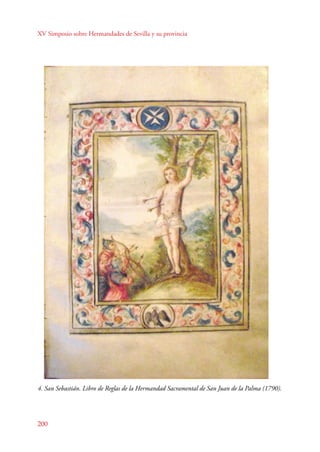

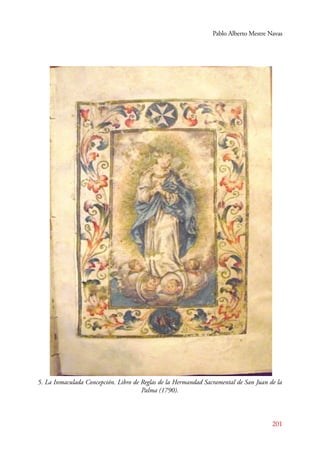

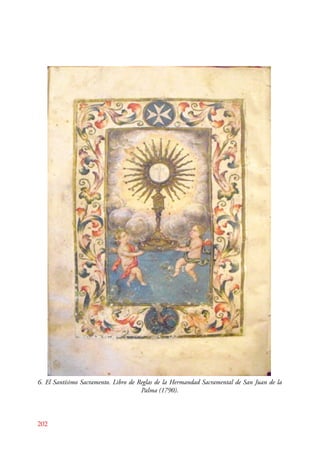

![XV Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia

de escrituras y a la composición de libros instrumentales de características parecidas.

En este sentido, Joaquín José Rodríguez de Quesada empleó un discurso dirigido

a los hermanos de la Sacramental de San Juan de la Palma, utilizando la primera

persona y explicando las finalidades que perseguía: “Quisiera explayar mi afecto con

dar puntuales y verídicas noticias a mis charíssimos hermanos, tanto de la construcción,

y principios de este sagrado y magestuoso templo de Señor San Juan Baptista, como de

las fundaciones de nuestras muy ilustres cofradías, pero la falta de papeles, me hacen

enmudecer, y no tirar la pluma, pero no queriendo dejar todo al silencio diré lo que he

podido hallar”20.

178

La historia la elaboró empleando fuentes documentales, sobre todo las que

estaban en el archivo de la corporación, aunque recurrió a otras escrituras que

jalonaban el tenor de los diferentes asientos de posesiones, otorgadas ante escribanos

públicos de la ciudad, sin desechar algunas crónicas sevillanas de célebres autores en

aquellos pasajes en los que la inexistencia de documentos le imposibilitaba ahondar

en algunas noticias particulares.

No es de extrañar que el Conde de Mejorada mandase hacer una copia de

la introducción histórica del protocolo del mayordomo Rodríguez de Quesada,

que se ha conservado en la sección XII del Archivo Municipal de Sevilla, y que

procede de su archivo y biblioteca personal ya que él mismo estaba al tanto de su

existencia, pues ejerció el patronazgo sobre la Capilla Mayor de la Iglesia de San

Juan de la Palma, como posteriormente tendremos ocasión de comprobar21.

Sin duda, el protocolo de la Sacramental de San Juan de la Palma contiene

tal cúmulo de datos que puede considerarse como una fuente esencial a la hora de

abordar la historia de esta primitiva corporación y ha servido como eje a algunos

trabajos recientes que han paliado, en buena medida, el desconocimiento que hasta

hace poco se tenía de la cofradía22.

20 AHSA. S-22, fol. 1r.

21 A lo largo del presente artículo citaremos este ejemplar, en lugar del original que se conserva en el

Archivo de la Hermandad Sacramental de la Amargura, porque existen algunas notas marginales de interés

que complementan las rigurosas noticias del mayordomo Joaquín José Rodríguez de Quesada [Archivo

Municipal de Sevilla (en adelante AMS). Sec. XII Archivo-Biblioteca del Conde de Mejorada, Ser. Papeles

Varios, t. I-H, nº21, fol. 222r y ss]. Tal y como apuntó José Velázquez Sánchez en su informe dirigido al

Ayuntamiento de Sevilla el 30 de septiembre de 1859, los fondos documentales pertenecientes a Miguel

de Espinosa Maldonado Saavedra Tello de Guzmán, conde de Mejorada y marqués de La Peñuela, fueron

devueltos a la municipalidad por su hijo Luis Ortiz de Sandoval Chacón y Medina en 1780, siendo

inventariados y ordenados en 1859 (AMS. Sec. XII Archivo-Biblioteca del Conde de Mejorada, Ser.

Procurador Mayor, t. I, fol. 1r-2v).

22 BERMÚDEZ REQUENA, Juan Manuel: op. cit., pp. 33-59.](https://image.slidesharecdn.com/xvsimposio-141118160020-conversion-gate01/85/Xv-simposio-178-320.jpg)