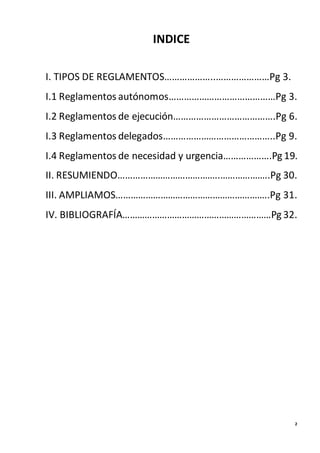

Este documento describe cuatro tipos de reglamentos: 1) Reglamentos autónomos, que el Poder Ejecutivo puede dictar sobre materias de su competencia exclusiva según la Constitución. 2) Reglamentos de ejecución, que el Presidente expide para ejecutar las leyes cuidando de no alterar su espíritu. 3) Reglamentos delegados, dictados por el Poder Ejecutivo en virtud de una delegación legislativa. 4) Reglamentos de necesidad y urgencia, que el Poder Ejecutivo puede dictar en casos exce