Este documento resume la literatura del Siglo de Oro español, en particular la poesía y prosa barrocas. Explica que en el Siglo XVII, España experimentó una crisis económica y la pérdida de territorios, lo que llevó a una cultura pesimista. Describe los rasgos característicos del Barroco como el desengaño y la idea de la vida como sueño. También analiza temas comunes en la poesía barroca como el amor, la belleza femenina y la naturaleza. Finalmente, resume las tend

![PRINCIPALES RECURSOS EXPRESIVOS DE LA POESÍA BARROCA

RECURSOS

DE

OPOSICIÓN

Recursos como el oxímoron,

la antítesis y la paradoja

sirvieron para expresar las

contradicciones barrocas.

Oxímoron: Es hielo abrasador, es fuego helado

Antítesis: Ayer naciste y morirás mañana.

Paradoja: Antes que sepa andar el pie se mueve/ camino

de la muerte.

PERÍFRASIS

Y

ALUSIÓN

Se utilizó la perífrasis para

evitar vocablos prosaicos o

para eludir la referencia

directa a personajes de la

época.

Crestadas aves/ cuyo lascivo esposo vigilante

Doméstico es del sol / nuncio canoro

Y —del coral barbado— no de oro/ ciñe, sino de púrpura,

turbante.

HIPÉRBATON Alcanzó en el barroco grados

extremos. Se copió la ruptura

del sintagma nominal de la

estructura sintáctica latina

Pasos de un peregrino son errantes

Cuantos me dictó versos dulce musa.

[Cuantos versos me dictó dulce musa son pasos errantes

de un peregrino]

CULTISMOS La admiración barroca por los

modelos latinos se reflejó en el

empleo de cultismos léxicos y

sintácticos

Cultismo sintáctico: Lasciva en movimiento/mas los ojos

honesta [Los dos adjetivos concuerdan con la dama a la

que se dedica el poema]

Cultismo léxico: Destilando líquida armonía / hace las

peñas cítaras canoras.

[Las aguas de un monte, al caer por las laderas,

convierten las rocas en instrumentos musicales.]](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-28-320.jpg)

![PRINCIPALES RECURSOS EXPRESIVOS DE LA POESÍA BARROCA

JUEGOS DE

PALABRAS

La experimentación lingüística

en busca de la novedad hizo

que proliferasen los juegos de

palabras como la dilogía, el

calambur y la creación de

nuevos vocablos

Dilogía: Mi vida y mi vivir ordene [mande y ponga orden]

Calambur: A este Lopico, lo pico.

Nuevos vocablos: libropesía, marivinos, archidiablos…

HIPERBOLE Este recurso se convirtió en la

base de textos que

exageraban aspectos físicos,

sociales y morales con fines

satíricos

Érase un hombre a una nariz pegado;

Érase una nariz superlativa…](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-29-320.jpg)

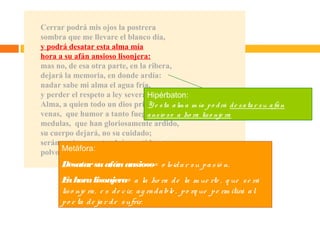

![Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera:

mas no, de esa otra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama el agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un dios prisión ha sido,

venas, que humor a tanto fuego han dado,

medulas, que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrán sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

Hipérbaton:

Pe ro [m i alm a] no de jará e n la ribe ra de e sa

o tra parte la m e m o ria e n do nde ardía

Quevedo habla de la descripción del

inframundo según el mundo clásico](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-70-320.jpg)

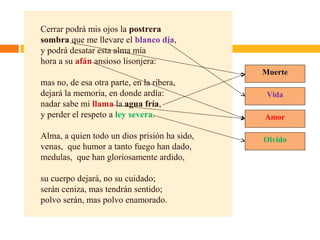

![Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera:

mas no, de esa otra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama el agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un dios prisión ha sido,

venas, que humor a tanto fuego han dado,

medulas, que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrán sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

Hipérbaton:

Pe ro [m i alm a] no de jará e n la ribe ra de e sa

o tra parte la m e m o ria e n do nde ardía

De esta forma, Quevedo dice que cuando

muera, su “llama” (metáfora por amor)

romperá la ley de la Muerte y no beberá

el agua del Leteo que le haría olvidar su

amor.](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-72-320.jpg)

![venas, que humora tanto fuego han dado,

serán cenizas, mas tendrán sentido

Las venas cuya sangre [el humor] han

proporcionado “combustible” para el fuego del

amor, se convertirán en cenizas, pero su fin

tendrá sentido, valdrá la pena.](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-82-320.jpg)

![medulas, que han gloriosamente ardido,

polvo serán, mas polvo enamorado.

Las medulas [el tuétano de los huesos] que

han ardido gloriosamente por el amor, se

convertirán en polvo, y este último polvo

todavía mantendrá su amor.](https://image.slidesharecdn.com/tema-8-150603003607-lva1-app6891/85/Tema-8-83-320.jpg)