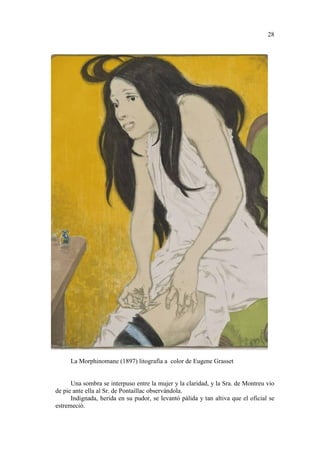

Este documento presenta la introducción de una novela sobre la morfina. Describe una noche en un café en París donde varios oficiales militares, incluyendo al Capitán Raymond de Pontaillac, se reúnen para jugar dominó. Pontaillac es adicto a la morfina y se inyecta frente a los demás. Explica cómo se volvió adicto durante las guerras en Tonkin, donde los cirujanos usaban morfina para aliviar el dolor de los heridos. A pesar de los efectos negativos que la morfina tiene en él, Ponta